『戦略的思考術』という本によると、人生やビジネスにおける多くの問題は、ゲーム理論を基盤として戦略的観点から分析されます。

この本の英語名は『The Art of Strategy: A Guide to Success in Business and Life』で、アビナッシュ・ディキシットとバリー・ナルバフの2人の著者によって1993年に出版されました。この本では、ゲーム理論と、人生からビジネスまでさまざまな状況でのその有用な応用について簡単に紹介しています。

『戦略思考術』の表紙。2019年にアルファブックスとラオドン出版社から初版が出版された560ページ。写真:アルファブックス

古代から、戦略は常に人類の関心の対象となってきました。戦略とは、人生のあらゆる分野における目標を達成するための計画と広く理解することができます。優れた戦略は通常、3つの要素に基づいています。それは、自分自身を内面的に理解すること、状況の性質を把握すること、そして敵や外的要因の行動を予測することです。

『戦略思考術』は、このテーマをゲーム理論という20世紀の学問分野を通して考察する。ゲーム理論は、アクター間の戦略的相互作用を数学的にモデル化するものだ。本書は数字や計算を多用しているが、多くの実例を用いて解説されているため、非常に分かりやすい。

本書の冒頭で、著者は読者が予備的な考察を深められるよう、10の実際の状況を提示しながらゲーム理論を巧みに紹介しています。興味深い事例としては、ある選手が連続して得点を挙げると、相手チームのマークが厳しくなり、パフォーマンスが低下するというものがあります。しかし、チームメイトの妨害は少なく、パフォーマンスが向上するのです。つまり、ある選手の優れた成績は、その後のパフォーマンスの妨げとなる一方で、チームにとっては利益となるのです。

1986年のワールドカップでは、伝説のマラドーナ(アルゼンチン代表)が準々決勝と準決勝で合計4ゴールを記録しました。決勝では、西ドイツがマラドーナを封じ込めようと躍起になり、得点を許しませんでした。しかし、他のアルゼンチン選手に3ゴールを許してしまいました。マラドーナのようなスター選手の価値は、得点記録だけで判断できるものではなく、ゲーム理論は状況の文脈をより広く捉えることを促します。

1986年のワールドカップでアルゼンチンの優勝に貢献したマラドーナは、チームメイトとファンに支えられている。写真:スポーツフォトグラフィー

本書では、以下のセクションでゲーム理論の基本的な考え方と実践的な例を紹介します。ここで紹介する重要なスキルの一つは、望ましい結果から、その目標を達成するために必要な過去のステップを推測する「逆推論」です。戦略立案において重要なツールの一つは、参加者の選択とその結果を図示した「意思決定ツリー」です。逆推論と意思決定ツリーは一見単純なものですが、意思決定プロセスにおいては見落とされがちです。

多くの現実のシチュエーションがゲームの視点からユーモラスに描かれています。例えば、ランニングに出かけるために目覚まし時計をセットするシーンは、夜の自分と朝の自分という二つの敵の戦いとして描かれています。夜の「決意」を固めた自分は、朝の「決意のない」自分を倒すための戦略を練ろうとします。新年の抱負を立てるときは、長期的な目標を考え、自分を向上させたいと考える自分です。平日は、誘惑に負けがちな短期的な自分です。そのため、長期的な自分が短期的な自分に勝つためには、何らかの戦略が必要になります。

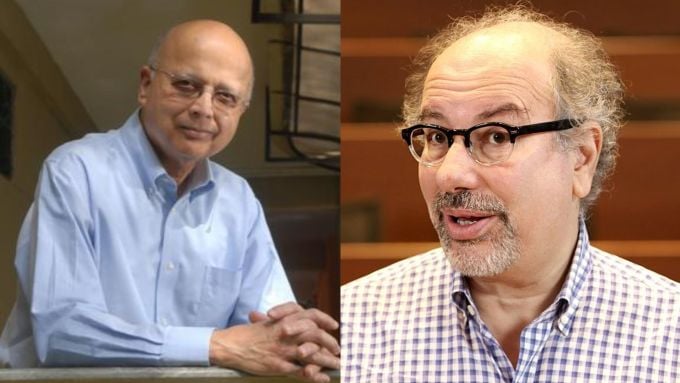

『戦略思考術』の著者アヴィナッシュ・ディキシット氏(左)とバリー・ナレバフ氏。写真:ミント/イェール大学経営大学院

人間同士(あるいは組織同士)のやり取りにおいて、約束と脅しは戦略的な動きとみなされます。交渉においては、この二つの方法の選択、あるいは組み合わせが、最良の結果を得るためにカスタマイズされます。例えば、企業は従業員に事業目標を達成した場合に高額のボーナスを約束する(約束)、達成できなかった場合に解雇すると脅す(脅し)、あるいはその両方を用いることができます。本書では、母親が子供に自分の望むことをさせるためにどのような戦術を用いるべきか、そして子供の反応を予測すべきかといった具体的な事例も取り上げています。

瀬戸際戦略は、歴史やビジネスの例に基づいて、書籍で広く議論されています。この戦略では、一方が他方を瀬戸際まで追い込み、相手がリスクを負えないことを期待します。そのためには、押し込む側も瀬戸際まで迫り、自らのリスクを高めなければなりません。押し込む側が実際に相手を瀬戸際まで追い込むという事実は、単に口で脅すよりも、相手側の脅威の信憑性を高めます。1962年の核危機において、米国とソ連はこのように対立をエスカレートさせましたが、瀬戸際(つまり核戦争)への対応にはあまりにも大きな代償が伴うことに気づき、自ら行動を起こしました。

ゲーム理論はビジネス慣行について多くの説明を提供し、売買の本質をより深く理解するのに役立ちます。契約は、契約を破棄するコストが履行するコストよりも大きい場合が多いため、両当事者に履行のインセンティブを与えるために(口頭ではなく)書面で行われます。補償金は分割払いされることが多く、これは契約プロセス全体を通して両当事者のモチベーションを維持するための戦略的な措置です。顧客は、保証付きの製品を購入することを選択することが多いのは、製品が壊れる可能性が低いと考えているためです。販売者は単に「私の製品は優れた品質です」と言うのではなく、保証を提供することで、その主張の信憑性を暗示します。

本書の終盤では、オークション、選挙、市場シェア争い、競争といったより具体的な状況が紹介されます。描写される状況の難易度も上がり、著者の考えを完全に理解するにはある程度の計算が必要になります。そのため、読者が素早く読み進め、すべての知識を理解するのは少々難しいかもしれません。

著者は繰り返し、現実の状況は理論を議論するよりもはるかに複雑であることが多いと主張してきました。ゲーム理論は、人々が意思決定プロセスをより巧みに行うための基礎的なツールと捉えるべきです。現実の世界では、感情や道徳観念によって、人々は結果的に最適な計画とは異なる行動をとることがあります。これは戦略家が計算に考慮しなければならない点でもあります。

読者の探究心を刺激するため、著者は同じテーマに関する多くの書籍を推奨しています。例えば、 『ゲーム理論と経済行動』 (ジョン・フォン・ノイマン、オスカー・モルゲンシュテルン共著)、 『紛争の戦略』(トーマス・シェリング共著)、『ゲームと意思決定』(R・ダンカン・ルース共著)などです。さらに、読者が実践できるよう、「ジム通い」とユーモラスに名付けられた10の練習問題を用意しています。これらはあらゆる戦略立案に不可欠です。

本書は多くの賞賛を受け、トーマス・C・シェリング(2005年ノーベル経済学賞受賞者)は、本書が問題を斬新かつ独創的な方法で提示していると評しました。タイムズ・ハイヤー・エデュケーション誌のジョン・バーンズ氏は、本書は読みやすく、生き生きとしており、実践的な事例が豊富に掲載されていると評しました。

アン・グエン

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ルオン・クオン大統領がハノイ条約の調印式に出席した代表団長らを歓迎](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761377309951_ndo_br_1-7006-jpg.webp)

コメント (0)