マリア・ゲッパート・マイヤーは、原子核構造に関する重要な発見により、マリー・キュリーに次いでノーベル物理学賞を受賞した二人目の女性でした。父方の祖先は、マイヤーの7代にわたる大学教授でした。

マリア・ゲッパート・マイヤーは、原子物理学の分野に画期的な貢献をした物理学者であり教育者です。

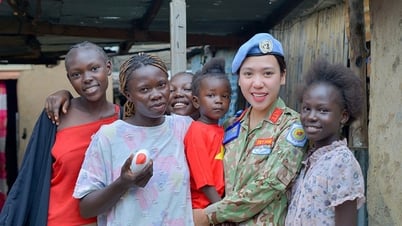

彼女はキャリアを通して様々な障害や差別に直面しながらも、粘り強く努力を続け、科学界における女性の道を切り開きました。彼女は1963年、原子核殻モデルの研究によりノーベル物理学賞を受賞しました。マリー・キュリーに次いで、ノーベル物理学賞を受賞した二人目の女性となりました。

7世代にわたる大学教授

マリア・ゲッパート・マイヤーは1906年、ポーランド(当時はドイツ領)のカトヴィッツ(現在のカトヴィツェ)で生まれました。彼女は高学歴の家庭に育ちました。

ノーベル賞機構によると、マイヤー氏の父方の大学教授は7代連続である。父フリードリヒ・ゲッパート氏はゲッティンゲン大学の小児科教授であり、母マリア・ヴォルフ氏は数学教授の娘であった。

マイヤーの家庭環境は、彼女の好奇心を刺激し、科学への情熱を育む上で重要な役割を果たしました。彼女は夕食の席で学術的な議論や討論に触れ、科学と数学への興味を追求するよう促されました。こうした幼少期からの環境が、彼女の世界観と科学研究へのアプローチを形作る上で重要な役割を果たしました。

マイヤーはゲッティンゲン大学(ドイツ)で、マックス・ボルンやヴェルナー・ハイゼンベルクといった当時の著名な物理学者たちに師事し、物理学を学びました。1930年、原子による二光子吸収の理論に関する論文で物理学の博士号を取得しました。

女性教授は長年無償で働いていた

メイヤー氏はキャリアの初期の頃、科学界における女性差別のため仕事を見つけるのに苦労した。

彼女はジョンズ・ホプキンス大学(米国)のジョセフ・エドワード・メイヤー准教授と結婚しましたが、博士号を取得したにもかかわらず、物理学科の助手というわずかな給料しか与えられませんでした。物理学への情熱だけを頼りに、彼女は働き続けました。

マイヤー氏は物理学の教授になる前、長年にわたり無給の職に就いていた。

1941 年 12 月、メイヤーはサラ・ローレンス大学の非常勤科学講師として初めて有給の仕事に就いた。

1946年、夫婦はシカゴに移り住み、そこでメイヤーは厄介者ではなく友人として歓迎された。彼女はシカゴ大学物理学部と原子核研究所の教授となり、アルゴンヌ国立研究所で働いた。

原子力研究への情熱

シカゴとアルゴンヌ国立研究所在籍中、メイヤーは原子核殻構造の数学的モデルを開発しました。これに基づき、彼女は原子核内部において陽子と中性子がタマネギの層のように一連の核子層に配列され、各層で中性子と陽子が互いの周りを周回していると提唱しました。

同時期に、ドイツの物理学者J・ハンス・D・イェンゼンも独立して研究を行い、同様の結論に達しました。ゲッパート・マイヤーは、原子核殻モデルに関する研究により、1963年にノーベル物理学賞を共同受賞しました。

マイヤーの貢献は原子核物理学の分野に多大な影響を与えました。彼女が開発した原子核殻模型は、原子力と医療の発展に重要な役割を果たし、星と宇宙の進化の研究にも影響を与えました。

1960年、ゲッパート・メイヤーはカリフォルニア大学サンディエゴ校の物理学教授に任命されました。着任直後に脳卒中を患ったにもかかわらず、1972年に亡くなるまで長年にわたり教鞭をとり、研究を続けました。

アメリカ物理学会は、若い女性物理学者を称えるためにマリア・ゲッパート・マイヤーの名を冠した賞を設立した。

(ベトナムネットによると)

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)