今日は中秋節(旧暦8月15日)。ここ数日、あちこちで子供たちが月餅を割るのに忙しくしている。生活のペースは格段に速くなったとはいえ、今年の中秋節の夜も、きっとどこかで月を見上げ、ガジュマルの木の下で崔冉の姿を探す人がいるだろう。

日本人はベトナム人のように中秋節を祝いません。つまり、ランタンパレードも獅子舞も月餅もありません。この日、日本人は通常、自宅のバルコニーや庭、寺院、あるいは美しい景色が広がる場所で月を眺めるだけです。

つきみ団子

スクリーンショット

月見団子を食べる人もいます。これはもち米粉で作ったお菓子の一種です。この月見の儀式は「月見」と呼ばれます( 「月」は「nguyet」(月)の発音で、「mi」(見る)は「mi」の「mi」 (見る)です)。日本人は、月の黒い筋は餅をつくウサギを表していると信じており、ベトナム人が知っているガジュマルの木の下に座るクオイではありません。

近年では、日本の飲食店チェーン店でも、この時期に月見をテーマにした新メニューを導入し、客に満月の雰囲気を少しでも感じてもらう取り組みが始まっている。

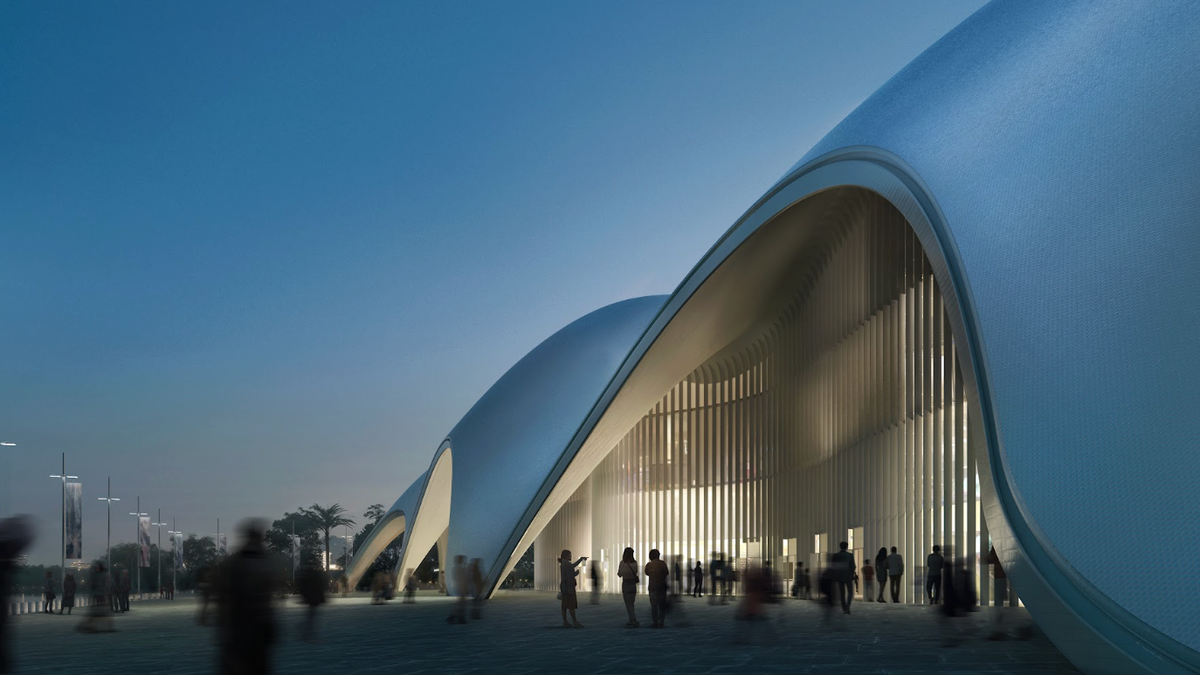

日本とベトナムの子どもたちの絵画展の一角

写真:マイローン

中秋節、日本の子供たちにクオイおじさんをお届け

ベトナムと日本の子どもたちの美術を通じた交流活動の活性化を目指し、ベトナム・日本絵画交流展組織委員会は、7月9日から8月11日まで、大阪市豊能区のヴィトクラスギャラリーでベトナム・日本子ども交流展を開催しました。

展覧会は、テーマ別の絵画展示、ベトナムの代表的な民話「チュー・クオイ」と「スイカ伝説」、日本の代表的な物語2編を含む4つの民話・童話・神話の絵画展示、紙芝居の朗読、ワークショップ「みんなで亀の塔を作ろう」の3つの内容で構成されています。

この展覧会は、ホーチミン市総合図書館と大阪の日本人教師3名による3つの美術クラスの支援を受け、両国の子どもたちが描いた約150点の絵画が展示されました。その後、主催者によってこれらの絵画は4つの紙芝居(日本で一般的に紙芝居として知られています)に仕立てられ、ギャラリーで朗読されました。

日本の中学生が描いた絵画シリーズ「クオイおじさん」

写真:マイローン

このうち「クオイおじさん」という作品は、小学生、中学生、高校生と3つの異なる年齢の日本の子どもたちが、それぞれ異なる筆致で3組ずつ描いたものです。

紙芝居の朗読会は、たった1回だけの開催でしたが、40名近くの方々が聴講されました。ベトナム人の目に映る月のイメージがウサギではなくクオイであることを知った多くの方が驚きの声を上げました。

日本での「クオイおじさん」朗読の様子

写真:マイローン

プログラム参加者は「この展覧会で紙芝居を聴いて、初めてベトナム語を聞くことができてよかった」とコメントした。

展覧会には大人から子供まで135名が来場しました。「クオイおじさん」の絵画シリーズも日本の児童文学作家たちに返却されましたが、展覧会に来場した日本の来場者の心の中には、クオイおじさんの物語と絵画が今もなお深く刻まれていると思います。

来年の中秋節には、もっと多くの日本人がクオイおじさんとベトナムの中秋節について知ってくれることを願っています。

出典: https://thanhnien.vn/nhat-ban-co-an-tet-trung-thu-nhu-viet-nam-khong-185251006154107839.htm

コメント (0)