日本は宇宙から太陽光発電を送るために他国と競争している。

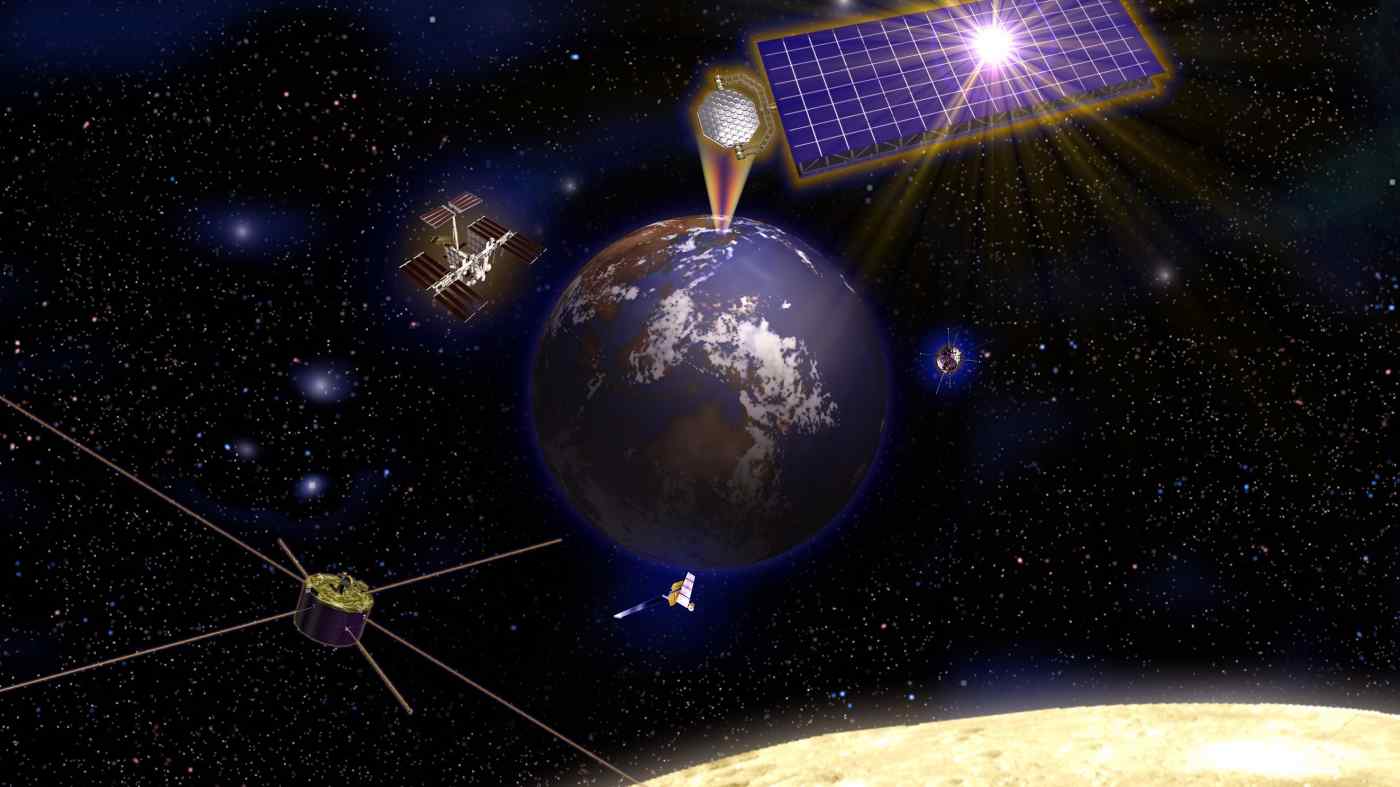

日経アジアによると、宇宙で発電する太陽光発電(または光起電、光電池)は、1968年にアメリカの物理学者によって提唱されたアイデアです。基本的には、高度36,000kmで太陽電池パネルを宇宙に打ち上げて発電するというものです。

光エネルギーはマイクロ波(電子レンジで使われるのと同じ電磁波)に変換され、地上の受信局に伝送されて電力に変換されます。このマイクロ波は雲を透過するため、時間帯や天候に左右されずに安定した電力供給を実現します。

日本では、京都大学元総長の松本紘氏率いるチームが研究を主導しました。このチームは1980年代に、世界で初めて宇宙空間におけるマイクロ波による電力伝送に成功しました。

京都大学の篠原直樹教授が研究を引き継いだ後も研究は継続され、2009年には宇宙船を用いて地上30メートルから携帯電話に電力を伝送することに成功しました。現在、研究チームはワイヤレスで電力を伝送するためのコア技術の改良に取り組んでいます。

2009年に経済産業省が主導する企業、政府、学界の連携プロジェクトが開始され、篠原氏は同プロジェクトの技術委員会を率いた。

このプロジェクトは、2015年に水平方向、2018年に垂直方向のマイクロ波電力伝送実験をそれぞれ50メートルの距離で成功裏に実施しました。今後は、1キロメートルから5キロメートルの距離での垂直伝送実験も実施される予定です。

「我々の技術が世界の先を行くものであることを証明できれば、他国との宇宙開発における交渉材料にもなるだろう」と篠原教授は日経アジアに語った。

同グループは2025年度中に、宇宙から地上へ太陽光発電を送信できるかどうかを検証する試験を行う予定だ。小型衛星を用いて、数百キロ離れた地上の受信局に電力を送信する予定だ。

競合他社も商業化に向けて動き出しています。米国空軍研究所とカリフォルニア工科大学はともに大規模プロジェクトを推進しています。一方、中国では重慶大学が技術開発を進めており、欧州宇宙機関も独自の計画に取り組んでいます。

エネルギー危機は歴史的に、宇宙太陽光発電への関心の高まりにつながってきました。NASAと米国エネルギー省は1970年代の「オイルショック」の際にこの構想を検討しましたが、危機の雰囲気が薄れるにつれて研究は勢いを失いました。NASAは、京都議定書の採択によって環境問題への世界的な関心が高まった2000年頃に研究を再開しました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)もこの取り組みに関与しました。

多くの政府や企業がネットゼロ排出を目指す中、近年、宇宙太陽光発電は新たな注目を集めている。

しかし、コストは依然として大きな障害となっている。宇宙空間で太陽光を利用して約1ギガワット(原子炉1基分)の電力を生成するには、一辺が2キロメートルの正方形に相当するパネルが必要となる。たとえ技術が進歩したとしても、設置には71億ドル以上の費用がかかると予想される。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)