董叔父と私は同時に入隊した。出発の日、まだ太陽は竹林の上に昇っていなかった。辺り一面が煙のように不透明な早朝の霧に覆われていた。村の入り口の綿の木の下に、厳重にカモフラージュされた軍用車両が停まり、私たちを出迎えてくれた。

近所の人たちのほとんどが、新兵を見送りに集まってきた。妻は生後五ヶ月の娘を脇に抱き、五歳の弟は私の首をつかんでいた。家族全員が、なかなか帰ろうとせず身を寄せ合っていた。董叔父の母は、少し腰をかがめ、銀色の斑点のある頭を持ち上げようとした。竜眼のようなぼんやりとした目を開き、息子の顔をじっと見つめた。片手でリュックサックを担ぎ、もう片方の手で息子の背中を軽く叩きながら、力強く促した。「行きなさい。しっかりしなさい。兄弟たちが車で待っているわ」。彼女は同じ言葉を何度も口ごもりながら繰り返した。口では促していたが、董叔父の腕はしっかりと掴まれていた。

3月上旬、村の入り口にあるカポックの木は既に鮮やかな赤色に染まっていた。木のてっぺんから、細く垂れ下がった枝まで、揺らめく炎の塊が至る所に漂っていた。ヌオン川からの風が木々の間を吹き抜け、たくさんの花が車の底に落ち、リュックサックの上に、そして真新しいカーキ色の制服をまだ着こなせない新兵たちの肩にまで落ちていった。

村のカポックの木は、花が咲く季節ごとに、村人たちと共に涙を流しながら子供たちを軍隊へ送り出しました。まるで木も愛に満ち溢れ、その幹から清らかで新鮮な血の雫を絞り出そうと身もだえしているかのようでした。その血は、私たちに自信を持って戦争へと赴く力を与えてくれるのです。

隣に座っていた董おじさんは両手を上げて、まだ朝露に濡れた綿花を受け取り、胸に抱き寄せた。熱い息を耳元で吹きかけながら、おじさんは「綿花は綿花とも言うんだ」と、長く続く言葉を呟いた。彼が高校3年生のミエンという同級生を恋しく思っているのがわかった。

「なぜミエンは見送りに来なかったんだ?」と私は尋ねた。彼の声はかすれていた。「今日はミエンの当番で、朝の4時から砲台にいなければならなかったんだ。昨夜はこの綿の木の陰で泣きながら話していたんだ。真夜中過ぎに別れを告げると、ミエンはアン・フンのペンとセロハンの束を私のシャツのポケットに押し込み、いきなり首をひねり、肩を痛々しく噛んだんだ。

私は泣き真似をした。「シャツが血だらけよ」。彼女は息を切らして言った。「気にしないで!傷跡になって、ミエンのことをずっと覚えていてくれるといいわ」。励ましの言葉も見つからず、私はただ黙って叔父の教え子の、麺のように柔らかな手を握ることしかできなかった。昨晩の祖母の言葉をいつまでも忘れないように、心の中で自分に言い聞かせた。「あなたはまだとても弱いのよ。どんな困難な状況でも、いつも彼を支え、守ってあげなくちゃ。私はあなたを頼りにしているのよ」

村を離れる前、故郷への郷愁に胸が張り裂けそうでした。車が動き出すと、美しい花を咲かせた古い綿の木の梢から、抑えきれないすすり泣きが聞こえてきました。私たちは感情を抑え、共に立ち上がり、両手を上げて大声で叫びました。「勝利の日にまた会いましょう!」

私の祖父には10人の兄弟姉妹がいました。董おじさんの父親は末っ子で、私は董おじさんより5歳年上です。私の親戚では、子供が複数いる親族は、年長の子供を叔父さんや叔母さんと呼ぶのが昔から普通でした。昔からそうでした。

董叔父の父は1948年、軍が淡水湾駐屯地を攻撃した夜、亡くなりました。董叔父は当時まだ4歳でした。それ以来、母は一人で董叔父を育ててきました。昨年高校を卒業した董叔父は、殉教者の血筋を受け継いだ唯一の人物として、多くの人が切望するソ連への留学に優先的に選ばれました。しかし、董叔父はそれを拒否し、指先を噛み、血で戦場へ赴きアメリカと戦う決意書を書きました。母は同意の署名をし、政策委員会は今年度最初の入隊を承認しました。

叔父と私は同じ分隊に配属され、南東部のいくつかの州の戦場で共に幾多の戦闘を経験しました。先祖の恵みのおかげで、この4年間、叔父と私は一度も榴散弾の破片に当たったことはありません。マラリアに数回かかり、爆弾の爆風で負傷した程度で、その後は健康状態は回復しました。

今年3月、軍の再編後、私とトゥン叔父さんは部隊から派遣され、他の部隊の兵士数十名と共に特別訓練に参加することになりました。私たちの一行は密かにサイゴン川を渡り、R基地へと行進しました。夜間に行進し、昼間は広大な森の木陰で休息を取りました。

1970年、戦争は最も激戦期にあった。その夜、乾いた小川を渡ったばかりの頃、連絡将校から命令が下された。「この区間は敵機が定期的に偵察と爆撃を行う要衝だ。同志諸君、用心せよ。主観的にならずに。」

「ここでかなりの数の犠牲者が出ている」。つばの長い帽子を後ろに押し上げ、警戒を強めていた矢先、頭上で照明弾がいくつか炸裂する音が聞こえた。叔父と私は急いで道脇の古木の陰に隠れた。トン叔父が「カポックの木だ、綿の木だ、友よ!」とささやいた。

ざらざらとした樹皮に触れ、手のひらは鋭い棘に触れた。ふと、村のカポックの木を思い出した。きっと今頃は満開だろう。見上げると、無数のカポックの花が炎の中で揺らめき、一瞬消えては美しい松明の灯りを浮かび上がらせていた。

木の半ばに、鋤ほどもある枝が一本、爆弾で吹き飛ばされ、地平線に昇る三日月を指差す不自由な腕のように見えた。その枝には、まばゆいばかりの花が房のように垂れ下がっていた。その瞬間、董叔父は空の敵のことなどすっかり忘れたようで、興奮してまっすぐに立ち上がり、両腕でカポックの木の半分を抱きしめ、興奮気味に「みえん!みえん!森の真ん中にも、私たちの故郷のようにカポックの木があるんだよ、おやじ」と呟いた。

突然、稲妻が走り、トンおじさんの大きく見開かれた黒い目に、ほんの少しの明るい点が映るだけでした。それからあたりは真っ暗になり、すべてが静まり返りました。耳が聞こえなくなりました。爆弾はすぐ近くで爆発し、その圧力で私は押し倒されました。同時に、トンおじさんの全身が重く私の背中に落ちてきました。胸から血が噴き出し、シャツは熱く濡れていました。

トンおじさんは爆弾の破片が心臓を貫き、背中から抜け出てカポックの幹の奥深くに突き刺さり、亡くなりました。数手の長さの樹皮が剥がれ、青白い幹が現れました。私の手の中で、トンおじさんはもう一言も発することができませんでした。

「ミエン!ミエン!」それが叔父のこの世での最後の呼び声だった。爆撃の後、森は恐ろしいほどの静寂を取り戻した。上からはカポックの木々が雨のように悲しげに降り注ぎ、叔父と私を覆い尽くした。花は真っ赤な血の雫のように、ひらひらと舞い、絶え間なく滴り落ちていた。

私たちは、綿の木の根元から10メートルほど離れた、道の奥に掘った深い穴に董叔父を横たえた。私はリュックサックの中を探り、彼が休暇で北朝鮮から帰国する日のために取っておいた、まだ畳んだままの蘇州軍のカーキ色の軍服を着替えさせた。また、右胸ポケットに、叔父の写真と、裏に兵士に関する必要な情報が書かれたペニシリンの瓶を丁寧に入れた。

ミエンが彼に渡した血に染まったセロハン紙とヒーローペンを、彼のシャツの左ポケットに丁寧に入れた。彼の心臓からは、若々しい血が滴り落ちていた。毛布で包む前に、懐中電灯で最後にもう一度彼を見つめた。

失血で顔は青白くなっていたが、口角はまだ閉じておらず、トウモロコシの粒のように整った前歯が光に輝いていた。笑顔はまだ消えていなかった。若々しい笑顔は私の記憶に永遠に刻まれていた。彼はまだ痛みを経験しておらず、20代半ばでこの世を去らなければならないことをまだ知らなかったかのようだった。

彼はまるで母親の腕に倒れ込むように崩れ落ち、安らかに長い眠りに落ちていった。墓石はなかったが、墓の入り口付近にラテライトが地中に埋まっているのを見つけた。作業が終わると、隊員全員が静かに頭を下げ、行進を続けた。連絡将校は私がタンおじさんの甥であることを知っていたので、優しく教えてくれた。「この綿の木は、先ほど通り過ぎたターラ川から約2キロのところにあります。

「董叔父さん!どうかここで安らかに眠ってください。ここにはカポックの木があり、毎年3月になると美しい花を咲かせます。祖国の魂、そしてあなたの母やミエン、そして私たちの親戚一同の愛と憧れは常にこの木の陰に、3月に咲き誇る花々の中に秘められています。あなたがこの地をさまよう数ヶ月、数年の間、その花々はいつもあなたの魂を温めてくれるでしょう。勝利の日が終わったら、私は必ずここへ来て、あなたを祖国の中心で、ご先祖様とともに眠りにつかせましょう」。

叔父の遺品といえば、戦時中ずっと持ち歩いていた血まみれのリュックサックだけだった。初めて休暇で帰省した時、私は我慢して梁に括り付けた木箱にリュックサックをしまった。血まみれの我が子の形見を母親が抱えている姿を見るのは、本当に辛かった。

平和が回復した後、妻から数年前にコミューンでトゥンおじさんの追悼式が行われたと聞きました。ミエンおばさんもトゥンおじさんの1年後、 クアンチ戦場で亡くなりました。おばさんのおばさんは、組織や妻に何度も頼み込んだ末、私の家に永住するようになりました。私の家はおばさんの家の隣にあったので、おばさんは毎日帰ってきて、敬愛する殉教者の二枚の絵の前で線香をあげるのに都合がよかったのです。

しかし、彼女は認知症の兆候を見せていました。妻は手紙にこう書いていました。「毎朝、彼女は鎌と籠を手に村の入り口に行き、カポックの木の下でぼんやりと座っていました。尋ねると、『彼女と子供たちのためにアカザを探しているの。それから、帰省中のトンさんを待っているの。長年家を離れていたので、きっと道も忘れてしまったのでしょう。本当にかわいそうに』と。」

1976年3月、部隊から一ヶ月の休暇を与えられた。北から南へ走る軍用列車は、まるで亀のようにゆっくりと進んでいた。道の両脇に咲き誇る綿花の木を眺めながら、私の心は董叔父への果てしない思いで満たされた。

当時の状況は依然として複雑で、叔父の墓参りに行くこともできませんでした。祖母にどう伝えようか。真夜中にNB町の駅で降り、リュックサックを背負って歩き、夜明けに村の入り口にある綿の木に着きました。初めて会った親戚は董叔父の母で、11年前にも同じ場所にいました。彼女は董叔父のシャツを握りしめ、こう励ましました。「行きなさい、娘よ。あなたの足は強くなり、石は柔らかくなります。友達がバスで待っていますよ。」

彼女の境遇を知りながらも、私は涙を抑えることができませんでした。彼女の手を握り、自分の名前を告げました。彼女は鎌と籠を落とし、私を強く抱きしめ、こう泣きました。「あの親不孝な息子、董さんはどうして私のところに戻ってこなかったのでしょう。母をこんな風に一人ぼっちにして、年老かせてしまったのに。ああ、息子よ。」

彼女がぼんやりしているのを見て、私は門を忘れたと言って、家まで送ってほしいと頼むふりをした。すると、彼女はまるで目が覚めたかのように、「お父様、どこへ行っても故郷のことを思い浮かべなさい。それが人間の道よ。それはとてもいけないことよ」と叱りつけた。そして再び私の腕を掴み、「行きなさい。強く、勇敢になられなさい」と囁いた。

あの朝、トンおじさんの手を握った時のように。あの朝は綿花が咲く季節だった。ヌオン川からの風がまだ木々の梢を吹き抜け、たくさんの綿花が血色の涙のように祖母と私の頭に落ちてきた。まるで分かち合うかのように、まるで共感するかのように。

私の軍歴は南西部の国境を守る最前線で続き、その後北部の拡張主義者と戦いました。1980年、平和が訪れた頃、私は除隊しました。正午に帰宅すると、妻はまだ野外で、子供たちはまだ学校を終えていませんでした。3部屋の家は静かで人影もなく、白髪を乱した妻がジュート製のハンモックの横にかがみこんで座っているだけでした。

数年前に持ち帰った、董叔父の血に染まったリュックサックは、きちんと丸めてハンモックの中に置かれていた。彼女は片手でハンモックの端を掴み、優しく揺らしながら、もう片方の手で棕櫚の扇を扇いでいた。私が優しく声をかけると、彼女は顔を上げて静かに言った。「大声を出さないで。寝かせてあげて。帰ってきたばかりなのに。息子は体力が衰えているのに、爆弾と弾丸のジャングルを何年も戦い抜かなければならなかったなんて。本当に可哀想!」私はこっそりと顔を背け、涙を隠した。

トンおじさんのリュックサックについて尋ねると、妻はこう説明しました。「すごく変なのよ、ハニー。何日も、彼女は梁に縛り付けた箱を指差して、『トンはあの箱の中にいる。お願いだから、一緒に降ろして。かわいそうに』と泣き続けていたの。もう隠す術がなかったので、私がリュックサックを下ろすと、彼女はリュックサックを開けるなり、リュックサックを抱きしめ、愛おしくて泣きじゃくったの。それ以来、彼女は徘徊しなくなった。毎日、ハンモックに揺られながら、前かがみになって座り、悲しい歌の子守唄をささやいていたのよ。」

私は数日間家にいました。当時、董おじさんのお母さんはひどく弱っていました。昼間はハンモックで赤ちゃんをあやし、夜になると独り言を言いました。「董おじさん!お母さんのところに戻ってきて。おじいちゃん!村へ帰る道を探して連れて行って。私はまだ幼いのよ。学生の体はまるで弱い竹の子みたい。いつまでも戦場に送られるなんて、私の子よ」

このままでは、おばあさんの命は長くないだろう。董おじさんの遺骨を見つけて村に持ち帰る唯一の方法は、おばあさんの回復を少しでも助けることだ。この神聖な義務を果たさない限り、良心の呵責に苛まれ、食事も忘れ、眠れなくなるだろう。

そう思い、このわずかな休息を糧に、故郷の殉教者墓地で父と共に眠るトゥンおじさんの遺骨を探し出し、収容しようと決意した。当時、私の戦友の一人がタイニン省軍司令部で勤務していた。私は任務を完遂できると確信し、自信を持って出発した。

戦友は不思議に思い、私と議論した。「君はターラ川という漠然とした名前しか知らない。この省にはターラという地名がいくつもある。どのターラか知っているか?浅い川を渡って、川の真ん中で爆撃され、行軍の進路を塞いでいる。タンビエンのターラ川のことだろうか?」

そこに新しい経済共同体が設立されました。あのカポックの木と董叔父の墓が撤去され破壊されれば、見つけるのは非常に困難になるでしょう。私はもう1週間、決議案の検討に追われています。遅ければ遅いほど良いでしょう。あなたは私の六七を持って先にそちらへ行ってください。私は地区の人たちと新しい経済共同体に協力を呼びかけます。」

タイニン市街からタンビエン区まで車で直行しました。ドンパン交差点に着いた時、まさかこんなところに市場ができて、たくさんの人が売買しているとは思いもしませんでした。そこから新しい経済公社へ、そしてターラ川の岸へと続く道がありました。叔父がその年に亡くなった場所が見つかったかもしれないと、嬉しく思いました。

平和が始まってわずか4年、かつては森の木々の下を通っていた通信路は、今では古い木陰さえなく、私は不安で気が狂いそうになった。目の前には、果てしなく続くサトウキビ畑とキャッサバ畑の緑の景色が広がっていた。過去の痕跡は今も残っているのだろうか?

ありがたいことに、叔父が急造した墓を長年かくまっていた森の奥深くのカポックの木はまだそこにあった。木はさえずり、幾重にも輝く炎を三月の雲ひとつない青空に映し出し、私を招いていた。あの夜、三日月を指し示していたその枝の切り株は、喪の時の悲しみを今も色濃く残していた。

爆弾の破片が木の皮の大部分を剥ぎ取った場所には、今も煙に染まった深く黒い穴が開いていた。この木の根元から新たな経済圏が始まっているのだろうと推測した。土壁の茅葺き屋根の家々が、どれも同じような大きさと様式で並んでおり、正面は真っ直ぐな赤土の道に面していた。

土の庭の四角い場所には、子供たちが鶏やアヒルを連れて歩き回っていた。道の半分を覆うカポックの木の天蓋の下に自転車を停め、開いた竹の門の前に緊張しながら立ち、北側約三尺ほどの庭の柵の中に佇むカポックの木をじっと見つめた。

小さな家の正面は、まだ赤みがかった木の色を保った、挽きたての板材でできていた。玄関のドアは二枚の板材で大きく開いていた。地面に上半身裸の男が座っていた。というか、半身裸の男だった。私は、彼のショートパンツの両脚から、短く黒い太ももが二本突き出ているのに気づいた。

彼が座っていた柱の上には、「トゥ・ドアンは鍵の修理、車の修理、タイヤの空気入れと圧縮をしています」と走り書きされた木の板がかかっていた。「お伺いしてもよろしいでしょうか?」と尋ねると、彼は冷淡とも熱心ともつかない口調で「どうしたんですか?車の修理は必要ですか?」と優しく答えた。「いえ、でも、大丈夫です」

私はバイクを庭に出し、センタースタンドを上げて、チェーンを締めるように頼みました。チェーンが緩みすぎて、カチカチと音が鳴り続けていました。木の椅子に両手を置き、体全体を前に投げ出すようにして、家の主人はバイクのそばまで這って来ました。彼がネジを締めるのに忙しい間に、私は話しかけました。「事故に遭ってからどれくらい経ちますか?」「どんな事故ですか?私は傷痍軍人です。」

1975年3月、私はまだ共和国軍病院にいました。解放後も、革命軍病院は傷が癒えるまで私を治療し続けました。1976年、妻と二人の子供と私は、新しい経済村を建設するためにここに来ることを志願しました。私たちは今日まで、のんびりと暮らしてきました。

彼は再び尋ねた。「あなたとお子さんたちはどこにいるのですか?」「お母さんはでんぷん加工工場でキャッサバの殻を剥く仕事に行っています。二人の子どもは午前中は学校へ行き、午後はお母さんと一緒に働いています。」彼は再び尋ねた。「そんなに物資が不足しているのですか?」「あなたが十分に知っているなら、十分です。野菜は庭で、米は市場で買います。一日三食しっかり食べて、夜はぐっすり眠ります。」

私は家の前の庭の隅を指差しました。そこは草が生い茂り、カポックの木の陰で木を植えることができないほどでした。私は尋ねました。「昔、新しい経済特区を作るために森林を伐採した時、大小さまざまな木を全部切ったと聞きましたが、なぜこのカポックの木が残っていたのですか?」 「家を受け取りに来た時、そこにその木がありました。私もあなたと同じように不思議に思っていました。前に来た人たちに尋ねましたが、皆、何か霊的なものがあるようです、と言いました。この木を切りに来た木こりは皆、青ざめて諦めていました。

すると、チームリーダーが舌打ちした。「そのままにしておけば、四季折々に花が咲いて景観を美しくしてくれる」。皆、コミューンの正面にある家と住宅地をめぐって争った。数日後、皆が別の家に移りたいと申し出た。理由を尋ねると、皆黙って首を横に振った。私の家族は最後にやって来て、それ以来ずっとそこで平和に暮らしている。

一つだけお願いがあります。兵士たちに、迷信を広めたと私を責めないように言ってください。確かに、あの綿の木を切るように画家に何度も頼んだことがありますが、どうしても無理でした。毎年何十回も、庭の隅の綿の木から幼い兵士が家に来て、飲みに誘ってくれる夢を見るんです。

解放軍であれベトナム共和国軍であれ、飲み会はどこも大盛況で、皆が抱き合い、踊り、黄色と赤の音楽を歌っていました。翌朝、私の息はまだ酒臭かったです。でも不思議なことに、彼と一緒にいると、私は二本足の兵士のように、とても幸せで気楽でした。長い間彼に会わないと、いつも悲しくてぼんやりした気分になりました。

その時になってようやく、私は真実を告げた。「もしかしたら、あの兵士は私の叔父なのかもしれません。この草むらの中に、十年以上前に叔父を埋葬したんです。印をつけた場所には、今もラテライトの岩が残っています。叔父を故郷に連れ帰る機会を与えてくれるよう、そのままにしてくださってありがとうございます。」それを聞いたトゥ・ドアンは、思わず倒れそうになり、目を見開き、口を開けて繰り返した。「本当にリンです、本当にリンです。こんなに長く一緒にいたのに、満月の日に線香をあげることを知らなかったなんて。本当に残念です!」

私とドアン氏は庭の隅の草刈りをした。ラテライトの岩の先端が地面から十センチほど突き出ていた。これは、あの夜から今に至るまで、董叔父の墓が無傷であったことの証だった。私は線香を全て焚き、故郷から持ってきた供物を盛り土の上に並べた。地面にひざまずき、頭を下げて両手を合わせ、董叔父に三度敬意を表した。そして、棘が取り除かれたばかりの董叔父の墓に、二筋の涙を流した。

傷痍軍人のトゥ・ドアン氏も私の隣に座り、涙を流しながら頭を下げ、一言こう言った。「お線香一本もあげられずに、長い間あなたと共に過ごしてきたことを、どうかご霊に謹んでお許しください」。私は彼を慰めた。「私が知らないからといって、私のせいではありません。亡くなった霊は私たち人間よりも寛容で賢明なのです、友よ!」

董叔父の墓の線香は激しく燃えていた。三月の昼は静かで穏やかで、鮮やかな赤い綿花が静かに地面に散っていた。今年の綿花はいつになく新鮮で、国中がまだ煙と火に包まれていた頃の花の季節ほど悲しくはなかった。

VTK

ソース

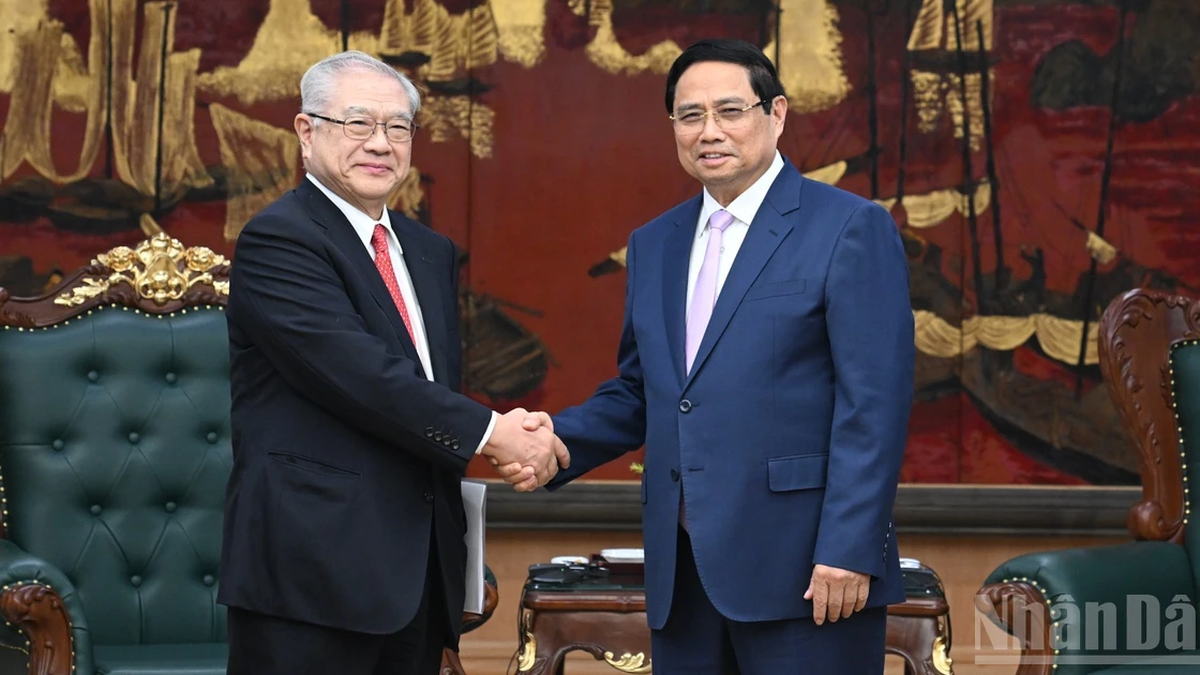

![[写真] ト・ラム事務総長がシンガポールのジャヤ・ラトナム大使を接見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762171461424_a1-bnd-5309-9100-jpg.webp)

コメント (0)