(VHQN) — Известный французский санскритолог Абель Бергень был основоположником изучения чамских надписей с конца XIX века. Его первые исследования и переводы чамских надписей были опубликованы в 1893 году, но в них упоминались только надписи на санскрите.

Двумя годами ранее другой известный ученый, Этьен Эмонье, написал трактат под названием «Первое исследование надписей на языке чам», в котором упоминались только надписи, выполненные на родном языке народа чам, а именно на чамском.

Долгий путь исследований

В первые два десятилетия XX века изучение санскритских и чамских надписей достигло значительного прогресса благодаря усилиям Жоржа Кёде, Эдуарда Юбера и особенно Луи Фино, трех членов Французской школы Дальнего Востока (EFEO).

В 1906 году другой профессор Парижского университета, Антуан Кабатон, продолжил эту сложную работу; хотя он опубликовал лишь несколько исследований о шамских надписях, он внес важный вклад в составление современного словаря шамского языка совместно с Этьеном Эмонье.

Также в начале XX века Кодес составил так называемый «Общий каталог» надписей на языке чампа (включая санскрит и чамский). Каждая надпись обозначалась арабскими цифрами (1, 2, 3…), начинающимися с буквы «С» (C = Campā).

Под каждым символом представлена полезная информация, например: место обнаружения, текущее место хранения (перемещалась ли надпись куда-либо после находки); язык надписи: санскрит или чамский; дата; возможность воспроизведения в публичных библиотеках; справочные источники. Это своего рода «литературный» справочник для тех, кто хочет изучать чамские надписи.

Первое издание этой работы, содержащее 118 записей, было опубликовано в 1908 году, второе издание, содержащее 170 записей, появилось в 1923 году; приложения были опубликованы в 1937 году со 196 записями, но были дополнены, и в издании 1942 года их число достигло 200. Затем список был заброшен; прошли десятилетия, а существенных записей о новых обнаруженных надписях не появлялось.

После публикаций ученых EFEO в 1920-х и 1930-х годах работ по эпиграфике чамов было очень мало, поэтому исследования в области эпиграфики в EFEO и других организациях были полностью прекращены из-за Второй мировой войны и последующей борьбы вьетнамского народа за независимость.

В то время изучению санскритских надписей уделялось больше внимания, и поэтому оно достигло больших успехов, чем изучение чамских надписей.

Несмотря на серьезные пробелы в знаниях о чамских надписях, в XX веке был опубликован ряд работ по истории искусств и политической истории, содержание которых во многом основывалось на этих опубликованных надписях; и по сей день ученые продолжают обращаться к ним и использовать их.

Следует подчеркнуть, что авторы этих работ не знали, что ссылка на чамские надписи основана на неполных данных. И даже если они в какой-то степени и осознавали этот недостаток, это понимание было бы полностью утрачено в последующих поколениях исследователей.

Заметки о персонажах и языке

К счастью, в первом десятилетии XXI века Французская школа Дальнего Востока в Париже продолжала поддерживать сбор и перевод чамских надписей. Этот проект под названием «Исследования коллекции чамских надписей III (ECIC III)» (Études du corpus des inscriptions du Campa III (ECIC III)) возглавлял профессор Арло Гриффитс, известный специалист по надписям Юго-Восточной Азии, и его коллеги.

Они пересмотрели переводы, выполненные учёными поколения 1930-х годов, включая множество неопубликованных и недавно обнаруженных надписей. Они также пересмотрели предыдущие переводы, исправили ошибки чтения и улучшили формулировки старых текстов.

Первой опубликованной работой этого проекта стала книга «Надписи Чампы в Музее чамской скульптуры Дананга », изданная в 2012 году на вьетнамском и английском языках. В этой работе большинство музейных надписей, включая сохранившиеся стелы и фрагменты, были тщательно переведены и аннотированы на английский язык, а затем переведены на вьетнамский.

При изучении чамских надписей учёным необходимо различать систему письма и язык. Двумя распространёнными языками, использовавшимися в королевстве Чампа, были санскрит и древний чамский, но для обоих языков использовалась только одна система письма.

Как и у большинства древних цивилизаций Юго-Восточной Азии, история чамских надписей началась с текстов на санскрите, написанных письмом индийского происхождения. Алфавит этого письма сформировался в III веке до н. э. во время правления царя Ашоки (Адук Вонг), правившего Северной Индией. Этот алфавит назывался «брахми липи», что означает «система знаков (липи) Брахмы», по имени бога знания Брахмы.

Спустя несколько столетий после своего создания письменность брахми разделилась на две различные формы, использовавшиеся в Северной и Южной Индии: северную и южную брахми. По мнению учёных, доминирующей письменностью в Юго-Восточной Азии является южнобрахми.

Надписи создавались не только для земных, но и для сверхъестественных целей. В большинстве случаев они также символизировали присутствие царей.

Мы видим, что разница в использовании санскрита и чамского языка отражает светский характер текста или его части: чем больше текст касается вечного — славы царей и могущества богов, — тем больше вероятность использования санскритского языка; но если текст касается потребностей общественной жизни, то чаще будет использоваться чамский язык.

Первые мысли о сохранении природы

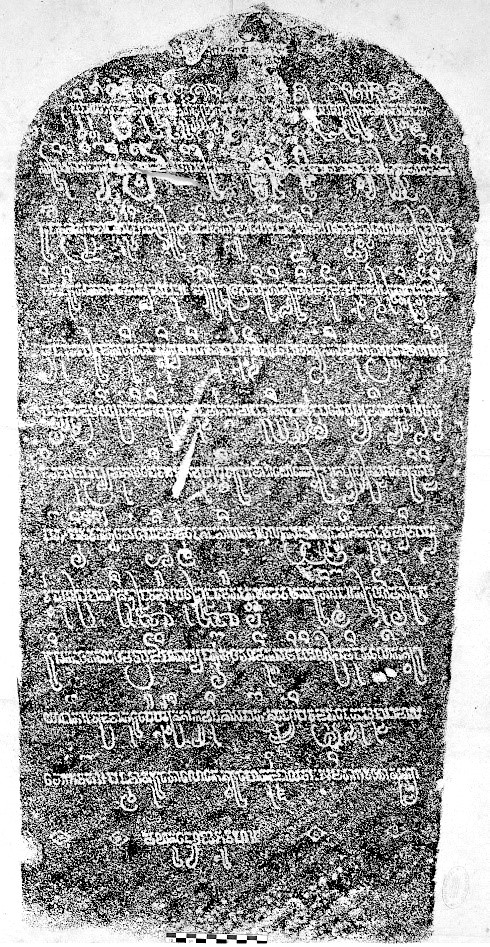

Среди собранных чамских надписей большинство происходит из Мишона, некоторые – из других мест Куангнама и Дананга. В этой коллекции представлены знаменитые надписи с богатым содержанием и чёткой датировкой, например, стелы Мишона, которые возводились непрерывно на протяжении правления династий с IV-V веков до XIII века.

Буддийские надписи Донгзыонга, датируемые 875 годом, и Ан Тхая, датируемые 902 годом, представляют собой чрезвычайно ценные источники для изучения уникальных идей Чампы и буддизма Юго-Восточной Азии. Сохранение чамских надписей — актуальная задача, поскольку они представляют собой ценные и достоверные источники по истории королевства Чампы в целом и древнего Куанга.

В частности, в Куангнаме, одном из мест, где было обнаружено множество важных надписей, сохранение этого вида наследия становится всё более актуальным. В ближайшем будущем нам необходимо реализовать долгосрочные проекты по сбору гравированных копий надписей, которые до сих пор хранятся в таких местах, как Кхыонг Ми, Чиен Дан, Хыонг Куэ, Донг Зыонг, Банг Ан... или хранятся в Национальном историческом музее в Ханое и Музее скульптуры чамов в Дананге.

Кроме того, вы можете обратиться в библиотеку Французской школы Дальнего Востока в Париже, где хранится наибольшее количество чамских надписей, и запросить копии. Собранные надписи должны не только храниться и храниться в библиотеке Куангнама, но и экспонироваться в Музее Куангнама и Музее Ми Сон для посетителей, нуждающихся в них, в качестве ознакомительной и образовательной формы для будущих поколений, чтобы они могли продолжать обучение и исследования.

Источник

![[Морские новости] Контейнерные перевозки столкнутся с переизбытком мощностей, который продлится до 2028 года](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/6d35cbc6b0f643fd97f8aa2e9bc87aea)

Комментарий (0)