(VHQN) - كان عالم السنسكريتية الفرنسي الشهير، آبل بيرجين، رائد دراسة نقوش الشام منذ نهاية القرن التاسع عشر. نُشرت أولى دراساته وترجماته لنقوش الشام عام ١٨٩٣، إلا أنها لم تذكر سوى النقوش السنسكريتية.

قبل عامين، كتب عالم مشهور آخر، وهو إتيان أيمونييه، أطروحة بعنوان "الدراسة الأولى لنقوش تشام (شام)"، والتي ذكرت فقط النقوش المكتوبة باللغة الأصلية لشعب تشام، وهي تشام.

رحلة بحث طويلة

في العقدين الأولين من القرن العشرين، أحرزت دراسة النقوش السنسكريتية والتشام تقدماً كبيراً، وذلك بفضل جهود جورج كوديس وإدوارد هوبر وخاصة لويس فينوت، ثلاثة أعضاء في المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى (EFEO).

وفي عام 1906، واصل أستاذ آخر من جامعة باريس، وهو أنطوان كاباتون، هذا العمل الصعب؛ ورغم أنه لم ينشر سوى دراسات قليلة عن نقوش الشام، فقد قدم مساهمة مهمة في تجميع قاموس حديث للشام مع إتيان أيمونير.

في أوائل القرن العشرين أيضًا، جمع كوديس ما أسماه "كتالوجًا عامًا" لنقوش الشامبا (بما في ذلك السنسكريتية والتشام). وُضِعَت أرقام عربية (١، ٢، ٣...) على كل نقش، بدءًا من حرف "C" (C = Campā).

أسفل كل رمز، توجد معلومات مفيدة، مثل: مكان الاكتشاف، ومكان التخزين الحالي (في حال نُقل إلى مكان آخر بعد العثور عليه)؛ ولغة النقش: السنسكريتية أو الشامية؛ والتاريخ؛ وإمكانية إعادة إنتاجه في المكتبات العامة؛ ومصادر المراجع. يُعد هذا الدليل مرجعًا أدبيًا لمن يرغب في دراسة نقوش الشامية.

نُشرت الطبعة الأولى من هذا العمل، التي تضمنت ١١٨ مدخلاً، عام ١٩٠٨، وظهرت الطبعة الثانية، التي تضمنت ١٧٠ مدخلاً، عام ١٩٢٣؛ ونُشرت الملاحق عام ١٩٣٧، التي تضمنت ١٩٦ مدخلاً، ولكنها أُضيفت إليها ٢٠٠ مدخل في طبعة عام ١٩٤٢. ثم أُهملت القائمة؛ ومرت عقود دون أي سجلات تُذكر للنقوش المكتشفة حديثًا.

مع قلة العمل على علم النقوش في تشام بعد نشر علماء المعهد الأوروبي لعلم الآثار في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، توقف البحث في علم النقوش في المعهد الأوروبي لعلم الآثار وفي أماكن أخرى تمامًا بسبب الحرب العالمية الثانية والنضالات اللاحقة من أجل استقلال الشعب الفيتنامي.

وفي ذلك الوقت، حظيت دراسة النقوش السنسكريتية باهتمام أكبر وبالتالي حققت تقدماً أكبر من دراسة نقوش تشام.

وعلى الرغم من الفجوات الخطيرة في المعرفة حول نقوش تشام، فقد نُشر عدد من الأعمال في تاريخ الفن والتاريخ السياسي في القرن العشرين، وكان محتواها يعتمد إلى حد كبير على هذه المواد النقوشية المنشورة؛ ولا يزال العلماء يستشيرونها ويستخدمونها إلى يومنا هذا.

تجدر الإشارة إلى أن مؤلفي تلك الأعمال لم يكونوا على دراية بأن الإشارة إلى نقوش تشام كانت مبنية على بيانات ناقصة. وحتى لو كانوا على دراية بهذا النقص، إلى حد ما، لكان هذا الوعي قد ضاع تمامًا لدى الأجيال التالية من الباحثين.

ملاحظات حول الشخصيات واللغة

لحسن الحظ، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واصلت المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى في باريس دعم جمع وترجمة نقوش شام. أُشرف على هذا المشروع، المسمى "دراسات مجموعة نقوش شامبا الثالثة (ECIC III)"، البروفيسور أرلو جريفيثس، الخبير الشهير في نقوش جنوب شرق آسيا، وزملاؤه.

أعادوا دراسة ترجمات جيل الثلاثينيات من الباحثين، بما في ذلك العديد من النقوش غير المنشورة، بالإضافة إلى النقوش المكتشفة حديثًا. كما راجعوا الترجمات السابقة، وصححوا أخطاء القراءة، وحسّنوا صياغة النصوص القديمة.

كان أول عمل منشور في إطار هذا المشروع هو "نقوش تشامبا في متحف دا نانغ لنحت تشام"، الذي نُشر عام ٢٠١٢ باللغتين الفيتنامية والإنجليزية. في هذا العمل، تُرجمت معظم نقوش المتحف، بما في ذلك شواهد سليمة وأجزاء منها، بعناية إلى الإنجليزية، ثم إلى الفيتنامية، وشُرح عليها.

عند دراسة نقوش تشام، يجب على العلماء التمييز بين نظام الكتابة واللغة. كانت اللغتان الشائعتان للكتابة في مملكة تشامبا هما السنسكريتية والتشام القديمة، ولكن نظام الكتابة الوحيد المُستخدم لكتابة اللغتين كانا نظامًا واحدًا.

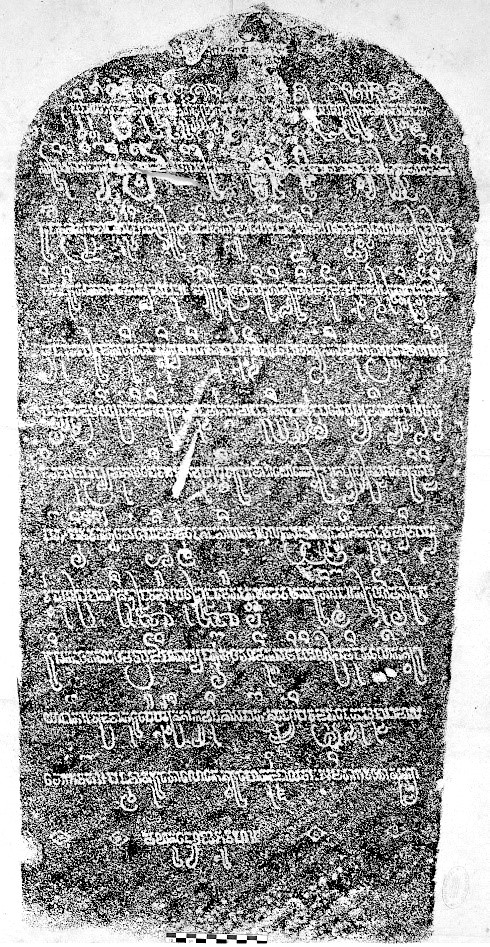

كما هو الحال مع معظم الحضارات القديمة في جنوب شرق آسيا، بدأ تاريخ نقوش تشام بنصوص باللغة السنسكريتية، مكتوبة بخط هندي. كان لهذا الخط أبجدية شُكِّلت في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد الملك أشوكا (أ دوك فونغ)، الذي حكم شمال الهند، تُسمى "براهمي ليبي"، أي "نظام حروف براهما"، نسبةً إلى إله المعرفة براهما.

بعد قرون من ظهوره، انقسم الخط البراهي إلى نوعين مختلفين، هما الخط البراهي الشمالي والخط البراهي الجنوبي. ووفقًا للعلماء، يُعدّ الخط البراهي الجنوبي هو السائد في جنوب شرق آسيا.

أُنشئت النقوش ليس فقط لأغراض دنيوية، بل أيضًا لأغراض خارقة للطبيعة. وفي أغلب الأحيان، كانت تُمثل أيضًا حضور الملوك.

يمكننا أن نرى أن الاختلاف في استخدام اللغة السنسكريتية والشام يعكس الطبيعة الدنيوية للنص، أو جزء منه: فكلما تعامل النص مع الأبدية - شهرة الملوك وقوة الآلهة - زادت احتمالية استخدام اللغة السنسكريتية؛ ولكن إذا تعامل النص مع احتياجات الحياة الاجتماعية، فسيتم استخدام اللغة التشام أكثر.

الأفكار الأولية حول الحفاظ على البيئة

من بين نقوش تشام المُجمّعة، يعود معظمها إلى ماي سون، وبعضها من أماكن أخرى في كوانغ نام ودا نانغ. تضم هذه المجموعة نقوشًا شهيرة غنية المحتوى وواضحة التواريخ، مثل شواهد ماي سون، التي شُيّدت باستمرار على مرّ السلالات من القرنين الرابع والخامس الميلادي حتى القرن الثالث عشر.

تُعدّ النقوش البوذية لدونغ دونغ، المؤرخة عام ٨٧٥، وأن تاي، المؤرخة عام ٩٠٢، مصادر قيّمة للغاية للتعرف على الأفكار الفريدة لبوذية تشامبا وجنوب شرق آسيا. ويُعدّ الحفاظ على نقوش تشام مسألةً مُلحّة، لأنها تُمثّل مراجع قيّمة وأصيلة لتاريخ مملكة تشامبا عمومًا، ولتاريخ كوانغ القديمة.

في كوانغ نام تحديدًا، وهي إحدى الأماكن التي عُثر فيها على العديد من النقوش المهمة، أصبح الحفاظ على هذا النوع من التراث أكثر إلحاحًا. في المستقبل القريب، نحتاج إلى مشاريع طويلة الأمد لجمع النسخ المنقوشة من النقوش التي لا تزال محفوظة في مواقع أثرية مثل خونغ مي، وتشين دان، وهوونغ تشيو، ودونغ دونغ، وبانغ آن... أو المحفوظة في متحف التاريخ الوطني في هانوي ومتحف منحوتات تشام في دا نانغ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم التواصل مع مكتبة المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى في باريس، وهي المكان الذي تُخزّن فيه معظم نقوش تشام، لطلب نسخ منها. لا ينبغي الاكتفاء بحفظ النقوش المُجمّعة وتقديمها في مكتبة كوانغ نام فحسب، بل ينبغي أيضًا عرضها في متحف كوانغ نام ومتحف ماي سون لخدمة الزوار المحتاجين، كنوع من التعريف والتثقيف للأجيال القادمة لمواصلة التعلم والبحث.

[إعلان 2]

مصدر

![[أخبار الملاحة البحرية] شحن الحاويات يواجه فائضًا في الطاقة الاستيعابية سيستمر حتى عام 2028](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/6d35cbc6b0f643fd97f8aa2e9bc87aea)

تعليق (0)