تختلف أهداف ومهام هاتين الرحلتين. فإذا كنتُ في كأس العالم 2010 قد تأملتُ في مباراة رياضية ، ففي رحلتي إلى ميانمار، كان عليّ توثيق كارثة طبيعية: زلزال. يتشابه هذان الحدثان في كونهما لحظات تاريخية لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر.

مع ذلك، عندما أتذكر الماضي، كنا دائمًا آمنين أثناء تغطيتنا لزلزال ميانمار، وهو مكان بدا شديد الخطورة. في هذه الأثناء، قد يصعب تصديق ذلك، لكنني واجهتُ لحظةً فارقةً في حياتي أثناء تغطيتي لكأس العالم ٢٠١٠.

ما زلت أتذكر بوضوح، كان ذلك يوم نهائي كأس العالم 2010. كنت أقف في المدرجات أشجع المنتخب الإسباني. عندما فاز فريقهم بالبطولة، هتف الجمهور فرحًا بالفوز. في تلك الإثارة، احتفل المشجعون، واندفعوا للأمام. دفع أحدهم الآخر. وكان الأجانب طوال القامة، بينما كنتُ أطول بقليل... متر وخمسين بوصة، نحيفًا، ومنسدلًا بين الحشود.

الصحفي ثانه فان في مدرجات كأس العالم 2010.

علقتُ وسط الزحام. شعرتُ وكأنني لا أستطيع المشي. في تلك اللحظة، حاولتُ إيجاد طريقة لأرفع رأسي إلى السماء وأتنفس. بعد أن انجرفتُ مع الزحام لفترة، وصلتُ إلى جدار الملعب. على الفور، طلبتُ من صديق أجنبي أن يحملني إلى الجدار. لولا تلك المساعدة، لكنتُ اندفعتُ بين الزحام وسقطتُ في حالة اختناق، وكدتُ أموت...

خلال رحلتنا الصحفية إلى ميانمار، كان الجميع حذرين من توابع الزلزال، إذ كان الخطر يلوح في الأفق في أي لحظة. ولحسن الحظ، أكملنا الرحلة بسلام ويسر.

وكانت جميع رحلات العمل هذه عاجلة وفي وقت قصير. لم يكن لدينا وقت كافٍ تقريبًا للتحضير. من لحظة استلامنا المهمة، وحتى انطلاقنا وسماعنا الإعلانات والتعليمات وتجهيز جميع أمتعتنا، لم يستغرق وصولنا إلى مطار نوي باي سوى أقل من يوم واحد.

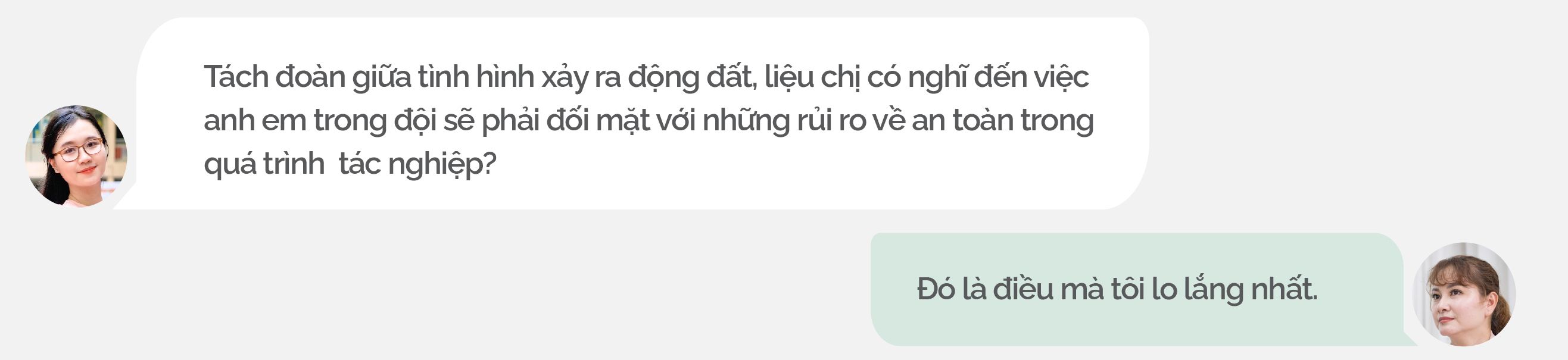

أثناء وجودي في مطار نوي باي، تلقيتُ معلوماتٍ تفيد بأن فريق الإنقاذ الفيتنامي سيتوقف في نايبيداو، عاصمة ميانمار. لكن مركز الزلزال كان في ماندالاي، وهي مدينة تبعد أكثر من 30 كيلومترًا عن العاصمة.

على الفور، أجريتُ بعض الحسابات في المطار. كان فريقنا مُغادرًا إلى ميانمار بأربعة أعضاء. سألتُ قائد الفريق بسرعة، واتفقتُ مع المجموعة على الانقسام إلى فريقين. سأبقى أنا ومصوّر في نايبيداو لمتابعة جميع أعمال الإنقاذ والإغاثة عن كثب، ونقل أخبار الأضرار والخسائر في العاصمة. أما المراسلان الآخران فسيذهبان إلى مركز الزلزال في ماندالاي.

لكن لا بد أن الحظ حالفنا، فقد سارت الأمور على ما يرام. في 31 مارس/آذار، غادرنا فيتنام، وفي 1 أبريل/نيسان، أعلنت ميانمار وقف إطلاق النار. في ذلك الوقت، كان الوضع السياسي آمنًا نسبيًا. في ماندالاي، عندما وصل زملائي إلى المدينة، أفادوا باستمرار الهزات الارتدادية للزلزال. وهذا ما أثار قلقنا الشديد على الطاقم. كما عهدتُ بهم إلى من رافقوا المجموعة، وكان الإخوة لا يزالون نشيطين في العمل.

من حسن حظنا أننا كنا برفقة زملاء من صحيفة "نان دان". كانوا أشخاصًا يتمتعون بخبرة واسعة في العمل في بؤر التوتر. وكانوا منقسمين إلى مجموعتين مثلنا. هذه الرفقة جعلتني أشعر بأمان أكبر.

الصحفي ثانه فان (يمين) يعمل في ميانمار أثناء كارثة الزلزال في أبريل 2025.

قبل مغادرتنا، شارك قائدنا، المدير العام لإذاعة وتلفزيون هانوي، نجوين كيم خيم، وهو شخص ذو خبرة واسعة في العمل في مناطق الكوارث، مع فريق العمل. وقد زادتني هذه المشاركات شعورًا بالقلق والأمان.

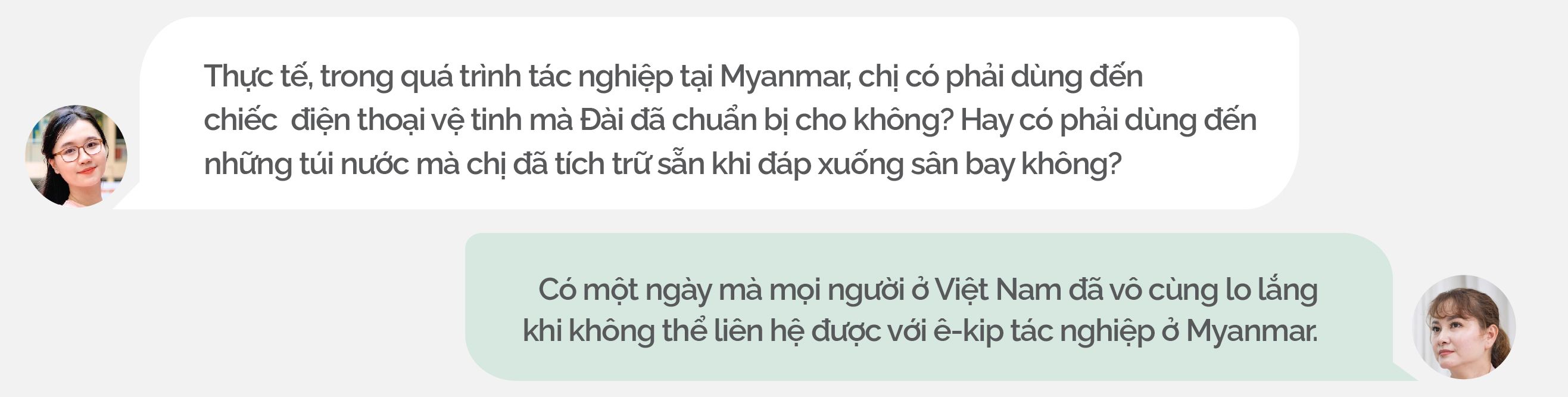

ما أزعجني أكثر هو أن القائد طلب من فريق اللوجستيات تجهيز أمور مهمة للطاقم. أولًا، هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية. فرغم امتلاك ميانمار لشبكة اتصالات واستقرار الإشارة، إلا أنه جهّز هاتفًا يعمل عبر الأقمار الصناعية لاستخدامه في حالات الخطر الشديد. ثانيًا، الأدوية. كنا على أهبة الاستعداد بجميع أنواع الأدوية، مع توضيح واضح لما يجب استخدامه في كل حالة. كما أرشدنا إلى أمور بسيطة، مثل تخزين المياه النظيفة بأي ثمن. هذا العامل بالغ الأهمية عند العمل والبقاء في مناطق الكوارث.

انطلقتُ بعقلية صحفي، رسول، راغبًا في التقاط أدقّ الصور، دون أن أُدرك تمامًا الصعوبات والمخاطر. مع ذلك، كنتُ أكثر ثقةً لأننا كنا مُجهّزين بأحدث مُعدّات العمل.

كما نصح القائد قائلاً: "في الحالات الأكثر خطورة، أسمح لكم بترك جميع معداتكم. الحياة هي الأهم، عليكم الحفاظ على سلامتكم". لذلك، على الرغم من أننا كنا متجهين إلى مكان كنا نعلم أنه سيشهد العديد من المخاطر غير المتوقعة، بما في ذلك الحياة والموت، إلا أننا شعرنا بأمان أكبر بفضل النصيحة بوضع سلامة الصحفيين في المقام الأول.

في حالات خاصة، تترك جميع معداتك خلفك. الحياة هي الأهم.

عند وصولي إلى نايبيداو، اتصلتُ بزميلٍ كان هنا قبل يوم. تفاجأ بمظهري لأن... النساء هنا يعانين كثيرًا. لا كهرباء، لا ماء. ظروف المعيشة صعبة للغاية. أجبتُ ببساطة: لا بأس، لقد اعتدتُ على المعاناة. وكان ذلك في الواقع خفيفًا جدًا مقارنةً بصور ما قد أواجهه.

كما انقطعت الاتصالات عن طاقمين في نايبيداو وماندالاي. عندما ضرب الزلزال، انهارت البنية التحتية، مما أثر على خطوط النقل. كانت الإشارة غير مستقرة. أحيانًا كانت موجودة وأحيانًا أخرى غائبة. حتى الآن، بعد عودتنا من الرحلة، لا يزال الناس يتحدثون عن تلك القصة، كدرس علينا أن نتعلم منه في مهامنا المستقبلية.

عليّ الاعتراف بأننا نعيش في عصرٍ أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات شائعةً وحديثةً للغاية. تجعلني قناعتي الشخصية أعتقد أننا نستطيع القيام بكل شيء عبر الإنترنت، بمجرد هاتفٍ ذي تغطية. كنا نعتقد أننا لن نحتاج إلى استخدام الهاتف الفضائي، لذلك لم نشغله عندما ذهبنا إلى ميانمار.

لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا. في أول يوم عمل لنا في العاصمة نايبيداو، فاتتنا الأخبار المبكرة بسبب تعطل اتصال الجيل الثالث. اضطررنا لنقل الأخبار والمقالات إلى آخر نشرة أخبار ذلك اليوم. لم يكن هناك متسع من الوقت، لذا في اليوم التالي، كان على الجميع أن يتعلموا من تجاربهم. أينما ذهبنا، ومهما استطعنا نقله، كنا نرسله إلى منازلنا. إذا كنا في مكان بلا إشارة، كنا نتنقل باستمرار على الطريق لالتقاط الإشارة، حاملين هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في السيارة. وعندما نصل إلى مكان به إشارة، كنا نتوقف لإرسال الأخبار والمقالات الأولى، لنخدم البث.

ولأننا كنا في ميانمار أيضًا، فقد فهمنا أن الوضع لم يكن متوترًا للغاية، وأن سبب الانقطاع كان عطلًا في خط النقل. وخوفًا على زملائي، انتظرتُ أيضًا حتى عادت الإشارة. ورغم عدم استقرارها، تلقينا أيضًا معلومات تفيد بأن الجميع آمنون على الجانب الآخر. لكن الأجواء في المحطة كانت مختلفة. ولأننا لم نتمكن من الاتصال بالفريقين، تضاعف القلق كثيرًا.

ربما يكون هذا المكان هو المكان الذي احتُجزت فيه أكبر عدد من الجثث في العاصمة نايبيداو. ما زلت أتذكر بوضوح الشعور الذي انتابني عندما وصلتُ إلى الموقع. ربما، بالنظر إلى الصور، نرى حزنًا ودمارًا، لكن من الصعب تخيّل الرائحة هناك.

دفعتني غرائزي المهنية إلى الدخول مسرعًا للعمل فورًا، لكن رائحة الموت النفاذة تصاعدت، لامست أنفي، فتوقفت للحظة. بعد فترة، اعتدتُ تدريجيًا على رائحة الموت. لكن في بعض الأحيان، كانت الرائحة قوية لدرجة أنها أصابتني بالدوار...

خارج مستشفى أوتارا ثيري، كان أقارب الضحايا في الخدمة دائمًا. انتظروا طوال الليل، رغم انقطاع الكهرباء وانعدام الإضاءة. حتى عندما غادر فريق الإنقاذ الليلة الماضية وعاد صباح اليوم التالي للعمل، ظلّوا واقفين هناك منتظرين. فقط عندما عُثر على أقاربهم، بدأوا بأداء الطقوس وفقًا للتقاليد الميانمارية، ثم عادوا.

كما أبدى السكان المحليون تقديرهم واعتزازهم بفريق الإنقاذ والصحفيين أمثالنا. في ظل الحر الشديد، وشبه انعدام الظل والسقف، أعارونا مراوح صغيرة. وكان المحسنون يحضرون شاحنات مياه يوميًا. وبفضل هذا الدعم، لم نعد بحاجة إلى استخدام المياه التي كنا نخزنها سابقًا.

العودة إلى الحياة في منطقة الزلزال بعد ساعات العمل. خلال أسبوع قضيته في ميانمار، لم أنم سوى حوالي ثلاث ساعات يوميًا. كانت درجة الحرارة خلال النهار حوالي ٤٠ درجة مئوية، وفي الليل كانت أشد حرارة. لم نتمكن من الاستحمام بشكل صحيح إلا في اليوم الخامس من الرحلة. للأسف، لم يكن الماء متوفرًا إلا لفترة محدودة، وكان لونه عكرًا كماء السبانخ المغلي. لذلك، كنا نستخدم زجاجتين صغيرتين فقط من الماء يوميًا تقريبًا للنظافة الشخصية.

الصحفي ثانه فان يعمل في ميانمار، أبريل 2025.

حتى يوم عودتي، ظللتُ أتساءل عن الدافع والقوة التي دفعتني إلى الركض هكذا، أعمل من الصباح إلى المساء. في الواقع، خلال أول يومين أو ثلاثة أيام، لم أتناول أي طعام، فقط شربتُ الكثير من الماء، وانغمستُ في العمل ونسيتُ التعب.

أعتقد أن الدافع الأكبر الذي دفعني للعمل خلال رحلتي إلى ميانمار كان شغفي بمهنتي. وعندما رأيت الجنود وضباط الشرطة الفيتناميين يبذلون جهودًا حثيثة في أعمال الإنقاذ، شعرتُ أن مساهمتي كانت ضئيلة.

بعض الناس لا يعرفون إلا القليل. من البديهي أن الصحافة تتطلب احترام الحقيقة، وللكتابة عن الشخصيات، علينا أن نعرف قصصهم جيدًا لنتمكن من نقلها. بسبب حاجز اللغة، فاتتني قصة أو قصتان جيدتان جدًا خلال عملي.

في حياتي اليومية، ما زلت أفهمهم، وأشعر بمحبتهم لفريق الإنقاذ الفيتنامي وفريق الصحفيين. أحيانًا، يُزيل القلق حاجز اللغة. على سبيل المثال، العيون الشاكرة، والأمل في أن يجد فريق الإنقاذ المحاصرين قريبًا. هذه أيضًا أفعال مثل إسداء الماء، والجلوس، وتبريد أعضاء الفريق.

لعدة أيام متتالية في منطقة الإنقاذ، كنتُ المرأة الوحيدة. لاحظ أهل ميانمار ذلك. عندما حان وقت حزم حقائبي للعودة إلى المنزل، ومع أطفالهم بين أذرعهم، جاءوا ليقدموا لي باقة من البادوك - الزهرة الوطنية لميانمار. ورغم أنهم تحدثوا بلغتهم الأم، إلا أنني كنتُ أفهم ما أرادوا التعبير عنه.

كصحفية، لا أعتقد أن من الأفضل أن أكون ذكرًا أو أنثى. ربما، لأسباب صحية، لا أستطيع حمل أثقال ثقيلة كأصدقائي الرجال. لكنني أؤمن بأن لديّ القدرة على التحمل، والإرادة القوية، والروح المعنوية.

لا أعتقد أن النساء في وضع غير مؤاتٍ للعمل في مناطق الكوارث. بل على العكس، أجد ذلك ميزةً لأن الجميع "يحبني" أكثر من غيره في المجموعة. في نهاية رحلة التغطية الصحفية في ميانمار، ما زلتُ معجبةً بنكات الجنود عني: "المجموعة تضم 88 رجلاً، لكن هذه الفتاة امرأة. ومع ذلك تجرأت على الذهاب!". إذا كانت هناك رحلة قادمة، سأكون أول المتطوّعين!

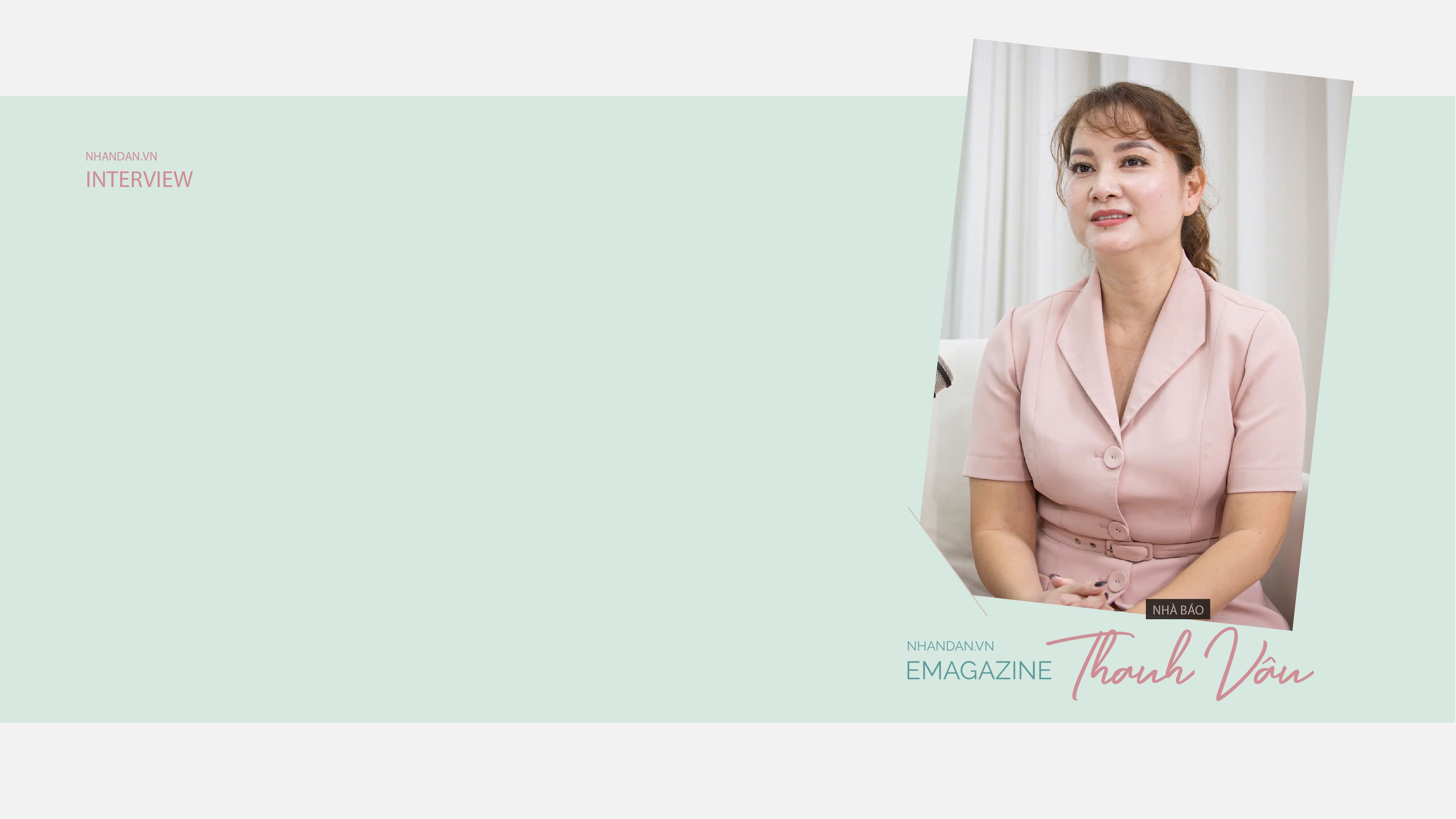

الصحفي ثانه فان. (الصورة: NVCC)

إذن ما الذي تبحث عنه في مثل هذه الأوقات التطوعية؟

ربما يكون هذا شغف المهنة. كثيرًا ما أشارككم أنني أستمتع بالعمل في لحظات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. على سبيل المثال، كانت كأس العالم 2010 أول تجربة لي على الساحة الدولية، أو شاركتُ في العمل خلال الكوارث والكوارث الطبيعية. بالنسبة لي، هذه هي اللحظات التي لا تُنسى. وأدرك أنه بوجودي هناك، سأتمكن من الملاحظة والاستغلال والبحث عن المواضيع، وأُتاح لي فرصة إيصال المعلومات الأكثر أصالة للجمهور.

لا أعتبر نفسي بطلاً، بل رسولاً. في المواقف الحرجة، أفضّل الحفاظ على سلامة الفريق وإعطاء الأولوية لحياتي الشخصية. مع ذلك، كصحفي، هناك أوقاتٌ تُضطر فيها للمخاطرة لالتقاط لحظاتٍ ثمينة ووثائق. في هذه الأوقات، تُعدّ المهارات والقدرة على تقييم الوضع الفعلي بالغة الأهمية لمساعدة المراسلين على التقاط تلك اللحظة بأمان. إذا كانت الحياة على المحك، تبقى السلامة هي الأولوية القصوى.

كيف أثرت تجربتك في ميانمار عليك كشخص؟

أنا شخصٌ ذو نزعةٍ فرديةٍ جدًا. لكن بعد هذه المهمة، تغيّرت نظرتي للحياة. أجد نفسي أكثر هدوءًا، وأكثر اهتمامًا بالناس. أعتزّ بكل وجبةٍ مع والديّ، وأعتزّ بكل عناقٍ مع أصدقائي، ومع الجميع. أهمّ درسٍ تعلّمته هو تقدير هذه الحياة. تقدير كل مشاعري، وتقدير العمل الذي أقوم به. كما أنني أعيش ببطءٍ وعمقٍ أكبر.

ربما، عندما أواجه لحظة الحياة والموت، أفهم أن الحياة غير دائمة، لذلك أقدر كل لحظة.

لو لم تكن صحفيًا، أي نوع من الأشخاص كنت ستكون؟ هل كنت ستظل بنفس الفردية والجرأة التي أنت عليها الآن؟

منذ طفولتي، لطالما آمنتُ بضرورة التحلي بالجرأة والمسؤولية. غرست الصحافة فيّ هذه الصفات، بل زادتني شجاعةً. بعد كل عمل، أتعلم درسًا معينًا عن الحياة والفلسفة. قبل ذلك، كنتُ ممثلًا. إلى جانب الصحافة، أعشق كلا العملين. لأنني أشعر وكأنني عشتُ حيواتٍ عديدة، في سياقاتٍ متعددة. في كل حياة، وفي كل سياق، تعلمتُ دروسًا. ولذلك، أصبحت حياتي أكثر تنوعًا.

كثيراً ما أمزح بأن المرء بمجرد وصوله إلى الأرض، سيعيش حياة رائعة. حتى هذه اللحظة، أشعر أنني عشت حياة رائعة.

شكرا لك على المشاركة اليوم!

تاريخ النشر: ١٩ يونيو ٢٠٢٥

منظمة الإنتاج: هونغ مينه

المحتوى: نجوك خانه، سون باخ، أوين هوونج

الصورة: سون تونغ

المفهوم: تا لو

مقدم من: ثي أوين

المصدر: https://nhandan.vn/special/nha-bao-thanh-van/index.html#source=home/zone-box-460585

![[فيديو] حفل وضع حجر الأساس للمدارس الداخلية متعددة المستويات في المناطق الحدودية بين توين كوانج ولاو كاي](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762702287645_lao-cai-ha-giang-6159-jpg.webp)

تعليق (0)