Mo Gawdat, ehemaliger Chief Business Officer von Google X – dem verrücktesten Labor des Tech-Giganten – hat den Optimisten einen Dämpfer verpasst. „Die Vorstellung, dass künstliche Intelligenz neue Arbeitsplätze schafft, ist hundertprozentiger Schwachsinn“, erklärte er unverblümt. Sein eigenes Startup, Emma.love, wurde von nur zwei Softwareexperten und ihm selbst mithilfe von KI aufgebaut. Ein solches Projekt hätte früher die Ressourcen von 350 Mitarbeitern in Anspruch genommen.

Gawdats Warnung bezieht sich nicht nur auf manuelle oder repetitive Tätigkeiten. Er glaubt, dass selbst kreative und leitende Positionen nicht sicher sind. Von Videoeditoren über Podcast-Produzenten bis hin zu CEOs besteht die Gefahr, ersetzt zu werden. „Es wird eine Zeit kommen, in der die meisten inkompetenten CEOs ersetzt werden“, sagt Gawdat, denn eine Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) werde „in jedem Bereich besser sein als der Mensch“.

Dies ist kein Einzelfall. Gawdats Argumentation spiegelt einen beunruhigenden Trend wider, der sich seit Jahrzehnten abzeichnet und für den Ökonomen erst jetzt genügend Daten vorliegen, um ihn zu belegen: Die Technologie ist zu einem Netto-Jobkiller geworden.

Die stille Welle der Zerstörung

Im Laufe der Geschichte haben wir an einen stillschweigenden Vertrag mit der Technologie geglaubt: Maschinen würden Menschen von alten Arbeitsplätzen befreien, und neue Industrien würden entstehen, um ihnen Platz zu bieten. Dieser Vertrag hat sich lange Zeit bewahrheitet. Statistiken zeigen, dass 60 % der heutigen Erwerbstätigen in Berufen arbeiten, die es 1940 noch nicht gab.

Doch nun scheint ein Wendepunkt erreicht zu sein. David Autor, ein renommierter Ökonom am Massachusetts Institute of Technology (MIT), argumentiert, dass das Gleichgewicht seit den 1980er Jahren gestört sei. Die durch die Automatisierung verlorenen Arbeitsplätze seien nicht durch die neuen Arbeitsplätze kompensiert worden.

Der wesentliche Unterschied liegt in der Art der Technologie. Autor weist darauf hin, dass Maschinen, die leistungsfähiger als Menschen sind, wie Traktoren, oft eine ergänzende Rolle spielen und einem Landwirt helfen, um ein Vielfaches produktiver zu arbeiten und so die Arbeitskapazität zu erhöhen. Im Gegensatz dazu neigen Maschinen, die intelligenter als Menschen sind, wie KI, dazu, die Arbeit vollständig zu ersetzen, ohne dass eine traditionelle Überwachung oder Bedienung erforderlich ist.

Und KI wird intelligenter, schneller und exponentiell schneller. Ein OECD-Bericht und eine Studie von PricewaterhouseCoopers prognostizieren, dass 15 bis 30 Prozent der Arbeitsplätze in Industrieländern einem hohen Automatisierungsrisiko ausgesetzt sind. Dabei geht es nicht mehr um Roboterarme in Fabriken, sondern um Algorithmen, die Code schreiben, Krankheiten diagnostizieren, Finanzen analysieren oder sogar ein Unternehmen leiten können.

Ist Technologie eine Ergänzung oder ein Ersatz für Arbeitsplätze? Darüber wird seit Jahrzehnten diskutiert. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen legen jedoch nahe, dass Technologie seit Jahrzehnten tatsächlich Arbeitsplätze vernichtet (Foto: Adobe Stock).

Der große Wandel, nicht das Ende der Welt

Doch die Lage ist nicht nur düster. Inmitten der Vorhersagen einer „Job-Apokalypse“ bietet ein wichtiger Bericht von Jobs and Skills Australia (JSA) eine andere, optimistischere und realistischere Sichtweise: KI wird Arbeitsplätze eher verändern als ersetzen.

In der umfassendsten Studie, die jemals in Australien durchgeführt wurde, hat die JSA eine detaillierte Karte der Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt erstellt. Die Ergebnisse sind überraschend.

Keine Fabrikarbeiter, sondern Angestellte. Büroangestellte, Rezeptionisten, Buchhalter, Vertriebs-, Marketing- und PR-Spezialisten sowie sogar Programmierer und Wirtschaftsanalysten müssen damit rechnen, dass KI große Teile ihrer Aufgaben übernimmt. Diese Berufe waren von früheren Automatisierungswellen weniger betroffen.

Im Gegenteil, Berufe, die Fingerfertigkeit, direkte menschliche Interaktion und die Fähigkeit zur Anpassung an reale Umgebungen erfordern, werden zur „sicheren Zone“. Dazu gehören Reinigungskräfte, Wäschereipersonal, Bau- und Bergbauarbeiter sowie Mitarbeiter im Hotel- und Beherbergungsgewerbe.

Die wichtigste Erkenntnis der JSA ist, dass fast die Hälfte der derzeitigen Erwerbstätigen in Berufen mit geringem Automatisierungsgrad, aber mittlerem KI-Einsatz tätig ist. Das bedeutet, dass sie eine „Transformation“ ihrer Arbeitsplätze erleben werden, aber keine völlige „Disruption“. Ein Buchhalter muss möglicherweise keine Daten mehr manuell eingeben, sondern nutzt KI, um riesige Datensätze zu analysieren und strategische Beratung zu leisten.

Bemerkenswerterweise modellierte JSA drei verschiedene Szenarien für die Geschwindigkeit der KI-Einführung zwischen heute und 2050. Alle drei kamen zum gleichen Ergebnis: Mit KI gäbe es in Australien im Jahr 2050 mehr Arbeitsplätze als ohne KI. Zwar könnte sich das Beschäftigungswachstum im Laufe des nächsten Jahrzehnts aufgrund der wirtschaftlichen Anpassung verlangsamen, danach würde es jedoch stärker anziehen.

Daten des Weltwirtschaftsforums (WEF) stützen diese Ansicht. Während 41 % der globalen Arbeitgeber Pläne für Personalabbau aufgrund von KI zugeben, planen 77 % der Unternehmen, ihre derzeitige Belegschaft weiterzubilden, um sie mithilfe von KI effektiver zu machen. Die Unternehmen stürzen sich nicht in ein massives „Blutbad“, sondern streben Integration und Anpassung an.

Es herrscht immer noch die optimistische Ansicht, dass KI ein Partner und kein Feind des Menschen ist (Foto: Linkedin).

Konsequenzen über die Gehaltsabrechnung hinaus

Die KI-Revolution wird nicht vor dem Arbeitsmarkt Halt machen. Ihre Auswirkungen werden sich ausbreiten und die Grundpfeiler der Weltwirtschaft neu gestalten.

Das Risiko einer strukturellen Deflation: Da Maschinen immer billiger und intelligenter werden, können sie Güter und Dienstleistungen zu nahezu null Grenzkosten produzieren. Gleichzeitig bricht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ein, wenn die Arbeitslosigkeit auf breiter Front steigt. Ein rasant steigendes Angebot bei gleichzeitig sinkender Nachfrage ist das perfekte Rezept für eine anhaltende Deflation – ein Albtraum für die Zentralbanken.

Der starke Staat und die Einführung des BGE: Angesichts der Massenarbeitslosigkeit können Regierungen kaum stillhalten. Der soziale Druck wird sie dazu zwingen, mit politischen Maßnahmen zur Umverteilung von Einkommen und Vermögen einzugreifen.

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) – einer regelmäßigen Zahlung des Staates an alle Bürger ohne Bedingungen – wäre kein Randexperiment mehr, sondern könnte zu einer zentralen Politik werden. Dies ist die Vision von Mo Gawdat: Menschen werden von der Last des Lebensunterhalts befreit, um ihren wahren Werten nachgehen zu können.

Der globale Technologiekrieg: Wer die KI kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. In der Konfrontation zwischen Washington und Peking geht es nicht mehr um Zölle auf Turnschuhe oder Agrarprodukte. Sie hat sich zu einem erbitterten, dynamischen und sich ständig verändernden Technologiewettlauf entwickelt.

Im Gegensatz zu komparativen Vorteilen im Handel (die statisch sind) können technologische Vorteile im Handumdrehen entstehen, ausgebaut und wieder verloren gehen. Für Investoren und politische Entscheidungsträger ist es wichtiger als jeder Handelskrieg, die Natur dieses Krieges zu verstehen.

Wo wird der Mensch in der neuen Ära stehen?

Welchen Ausweg haben Arbeitnehmer also? Die Antwort liegt nicht darin, die KI zu bekämpfen, sondern darin, zu lernen, mit ihr zu „tanzen“.

Milliardär Mark Cuban und Nvidia-CEO Jensen Huang glauben, dass der Schlüssel in der Kombination von KI-Expertise mit einzigartigen menschlichen Soft Skills liegt. Es wird immer einen Bedarf an Menschen geben, die KI-Systeme programmieren, trainieren, überwachen und anderen deren Nutzung beibringen.

JSA-Kommissar Barney Glover betonte die Dringlichkeit einer Bildungsreform. „KI ist heute eine grundlegende Fähigkeit“, sagte er. „Wir alle müssen zu einer Art Ingenieur werden.“ Doch wichtiger als zu lernen, wie man KI „beherrscht“, ist die Entwicklung von Fähigkeiten, die KI nur schwer nachbilden kann: kritisches Denken, Scharfsinn, emotionale Intelligenz und Kreativität. Dies sind die Grundwerte, die die Sozial- und Geisteswissenschaften seit Jahrhunderten fördern.

Für einen reibungslosen Übergang ist die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern von größter Bedeutung. Eine mechanische Einführung von KI führt nur zu Widerstand und Störungen. Stattdessen führt die gemeinsame Gestaltung des Technologieeinsatzes und die Einbindung der Arbeitnehmer in den Prozess zu optimalen Ergebnissen für beide Seiten.

Um im KI-Zeitalter zu überleben, sollten Menschen lernen, mit ihr zu „tanzen“ und Technologie anzuwenden, um die Produktivität zu steigern (Foto: Okoone).

Die vielleicht tiefgreifendste Auswirkung der KI besteht nicht darin, wie viele Arbeitsplätze sie schafft oder vernichtet, sondern darin, dass sie uns zwingt, die grundlegende Frage neu zu stellen: Was ist der Zweck der Arbeit?

„Wir sind nicht dazu bestimmt, jeden Morgen aufzustehen und 20 Stunden am Tag zu arbeiten“, sinniert Mo Gawdat. „Wir haben fälschlicherweise die Arbeit als unseren Lebenszweck definiert – das ist eine Lüge des Kapitalismus.“

Der KI-Sturm könnte kurzfristig einen schmerzhaften Schock für den Arbeitsmarkt bedeuten. Doch er könnte auch eine einmalige Chance für die Menschheit sein, ihr Verhältnis zur Arbeit neu zu definieren. Eine Zukunft, in der Maschinen die Arbeit übernehmen und den Menschen mehr Zeit für ihre Familien geben, ihren Leidenschaften nachgehen, sich ehrenamtlich engagieren und einen Sinn jenseits ihrer Berufsbezeichnung finden.

Natürlich wird der Weg in diese Zukunft nicht einfach sein. Es bedarf kluger Führung, strenger Regulierung und ethischer Standards, um zu verhindern, dass KI in die falschen Hände gerät. Aber eines ist sicher: Der KI-Zug ist abgefahren.

„Das ist keine Science-Fiction mehr“, behauptete Gawdat. „Das ist Realität.“

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ai-ke-huy-diet-hay-la-noi-tai-tao-viec-lam-20250820113007216.htm

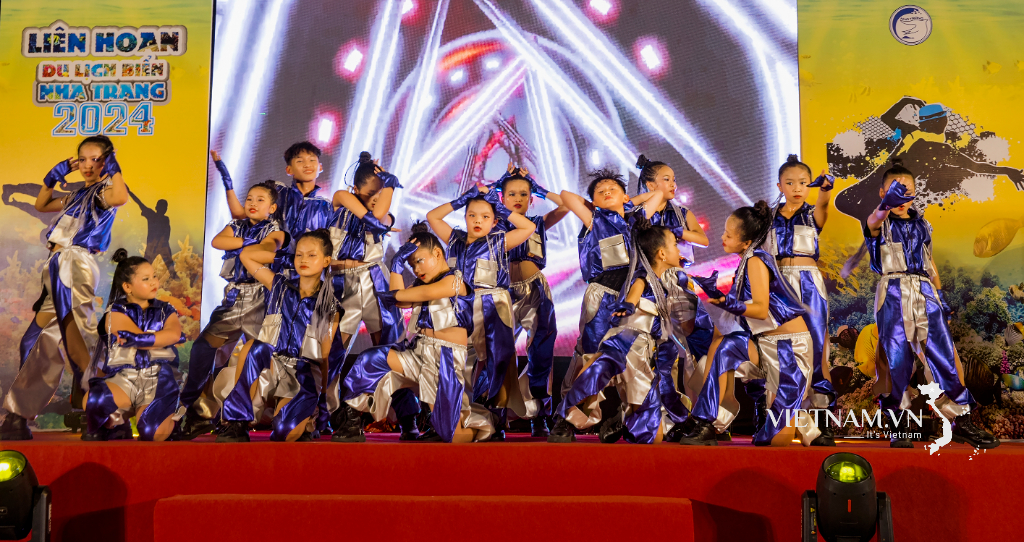

![[Foto] Abschluss der 13. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759893763535_ndo_br_a3-bnd-2504-jpg.webp)

Kommentar (0)