Vergleichen Sie die Punkteverteilung von 9 Probanden

Der stellvertretende Bildungsminister Pham Ngoc Thuong bestätigte, dass die Abiturprüfung 2025 ein großer Erfolg war und die von Partei, Nationalversammlung, Regierung und Premierminister vorgegebenen Ziele erreichte. Dazu gehören die Anerkennung des Schulabschlusses, die Dokumentation der Ergebnisse von zwölf Schuljahren, die Bewertung von Organisation und Qualität der Allgemeinbildung sowie die Grundlage für die Anpassung der Bildungspolitik, Investitionen in Einrichtungen und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Lehrkräfte und Schüler. Außerdem liefert die Prüfung verlässliche Daten für die Hochschulzulassung.

Veränderungen in Ausrichtung, Struktur und Fragestellung wurden durch die Ergebnisverteilung der Prüfungsfächer deutlich sichtbar und spiegeln den Grad der Differenzierung sowie Trends in der Bildungsinnovation wider.

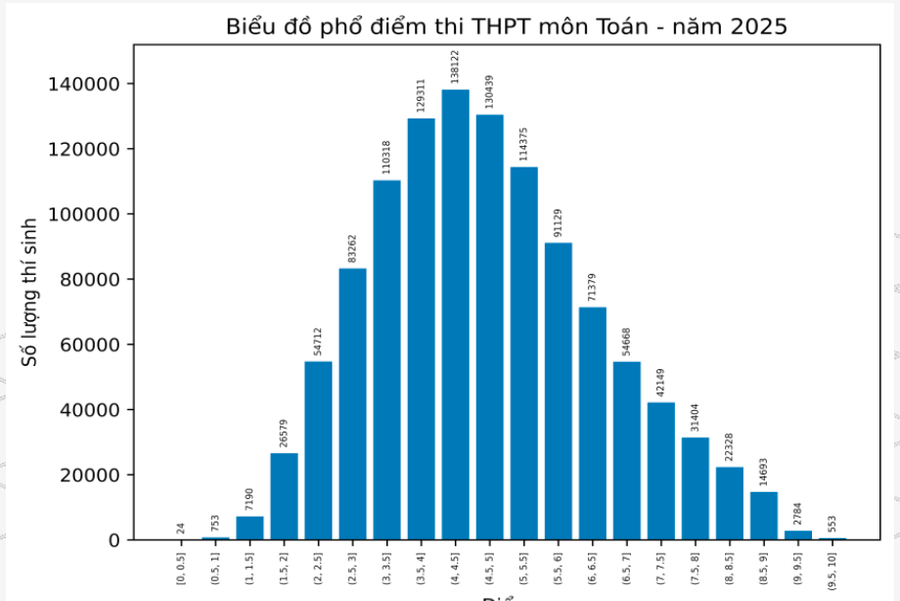

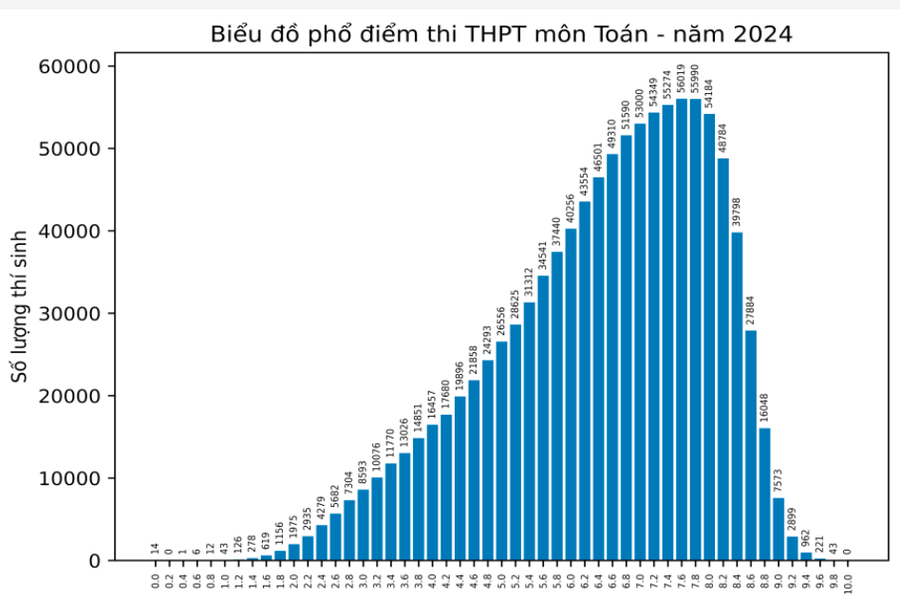

Mathematik: Dieses Fach stellt für durchschnittliche Schüler eine Herausforderung dar. Die Ergebnisverteilung von 2025 hat sich deutlich verändert: Der Durchschnittswert sank von 6,45 auf 4,78, der Median von 6,8 auf 4,6. Der Anteil der Schüler mit unterdurchschnittlichen Leistungen stieg sprunghaft auf 56,4 % (gegenüber 17,5 % im Jahr 2024), während die Zahl der Kandidaten mit der Höchstpunktzahl 10 deutlich auf 513 anstieg. Dies zeigt, dass die Prüfung praxisnäher und differenzierter geworden ist, verdeutlicht aber gleichzeitig den dringenden Bedarf an einem nachhaltigen Mathematikunterricht, der Formalitäten vermeidet.

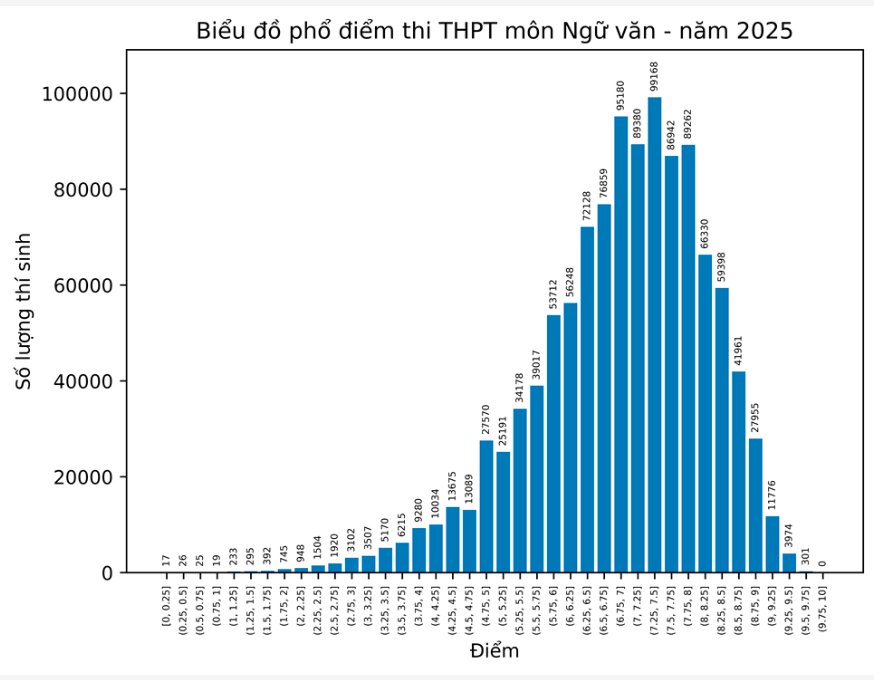

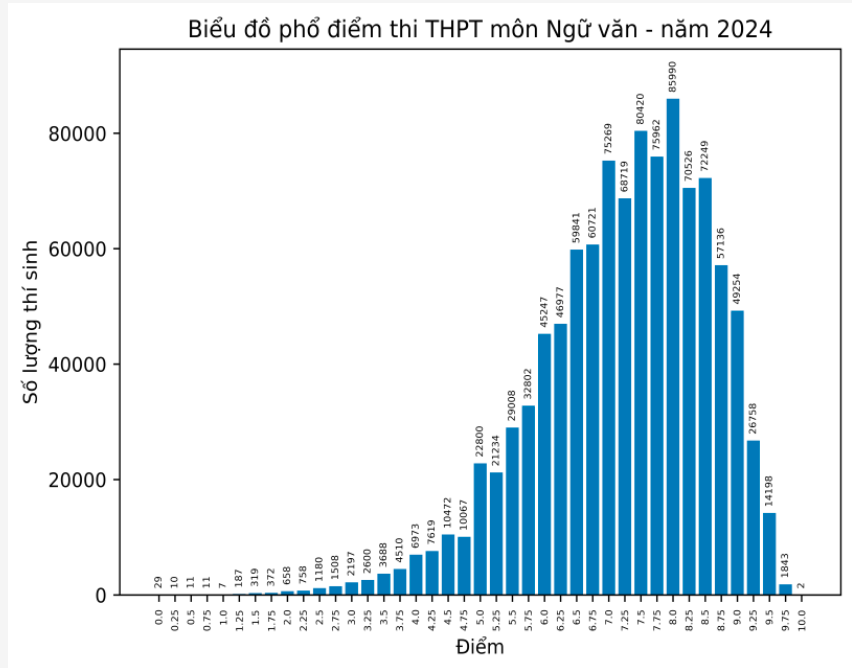

Literatur: Stabilität in der Innovation bewahren. Obwohl der Durchschnittswert leicht von 7,23 auf 7,0 sank und der Anteil der Studierenden mit mindestens 7 Punkten auf 59,6 % zurückging, blieb die Punkteverteilung stabil. Der Test verwendete Material außerhalb des Lehrbuchs, wodurch die Anforderungen an Argumentation und kritisches Denken stiegen und das Auswendiglernen von Beispieltexten eingeschränkt wurde. Obwohl keine 10 Punkte vergeben wurden, erreichten viele Studierende 9,75 Punkte, was zeigt, dass sie sich allmählich an die neue Bewertungsmethode anpassten.

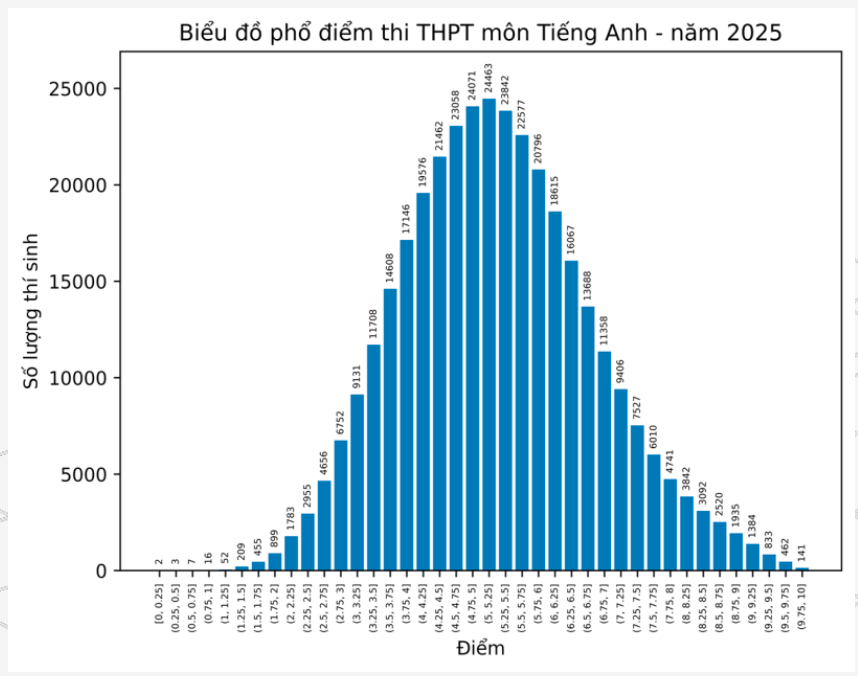

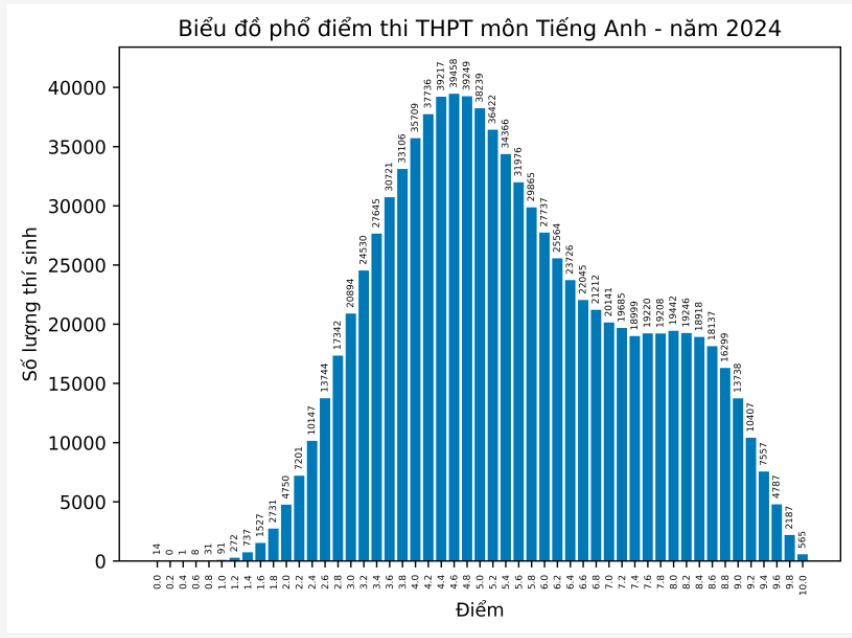

Englisch: Obwohl Englisch ein Wahlfach ist, erfreut es sich weiterhin großer Beliebtheit: 30,19 % der Schülerinnen und Schüler meldeten sich zur Prüfung an. Der Durchschnittswert sank leicht von 5,51 auf 5,38; der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mindestens 7 Punkten ging auf 15,1 % zurück, während 38,2 % unter dem Durchschnitt lagen. Die Prüfung war umfangreich, enthielt viele praxisnahe Materialien und prüfte die Sprachkompetenz eingehend. Gleichzeitig zeigte sie aber auch den Bedarf an Verbesserungen im Fremdsprachenunterricht an Gymnasien auf. Die Verteilung der Englisch-Ergebnisse ist laut Bildungsexperten „sehr erfreulich“ und weist im Gegensatz zu den Vorjahren keine zwei deutlichen Spitzenwerte mehr auf.

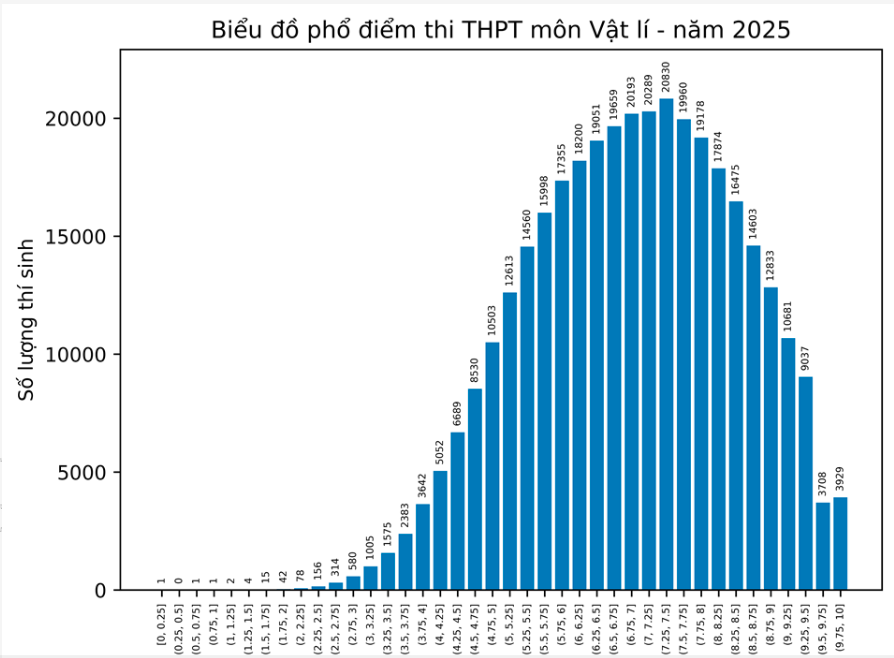

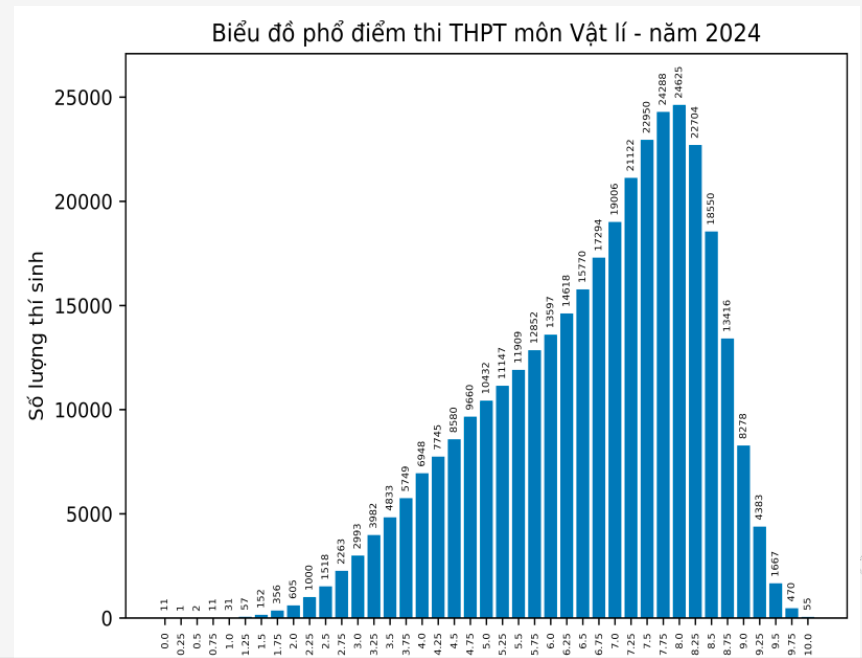

Physik: Die Qualität hat sich deutlich verbessert. Der Notendurchschnitt stieg von 6,67 auf 6,99; der Anteil der Prüfungen mit weniger als 5 Punkten sank auf 9,8 %. Die Anzahl der Kandidaten mit 10 Punkten stieg sprunghaft von 55 auf 3.929. Die Prüfung förderte die Fähigkeiten guter und sehr guter Schüler und sicherte gleichzeitig eine gute Notenverteilung, was die Wirksamkeit des neuen Unterrichtskonzepts belegt.

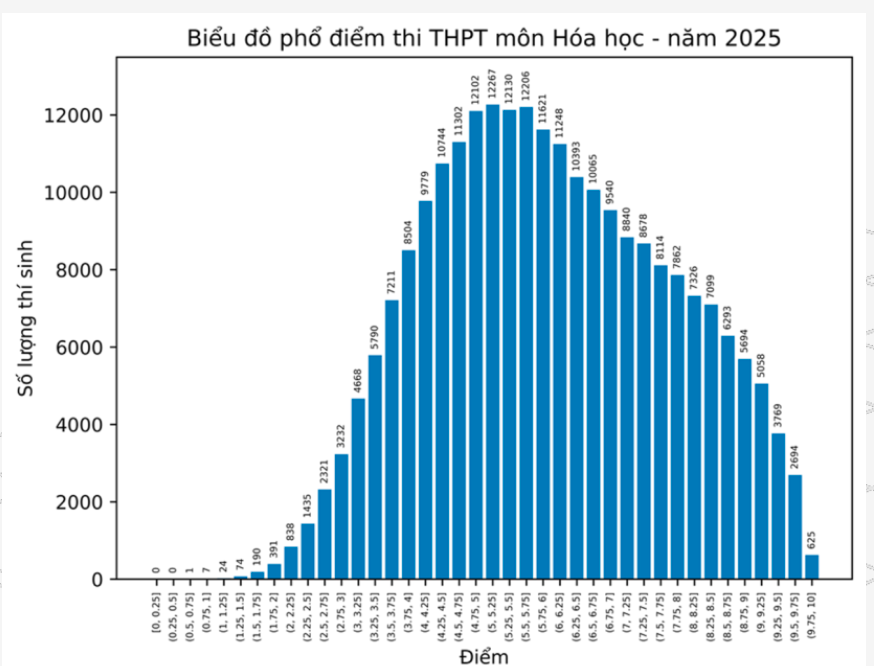

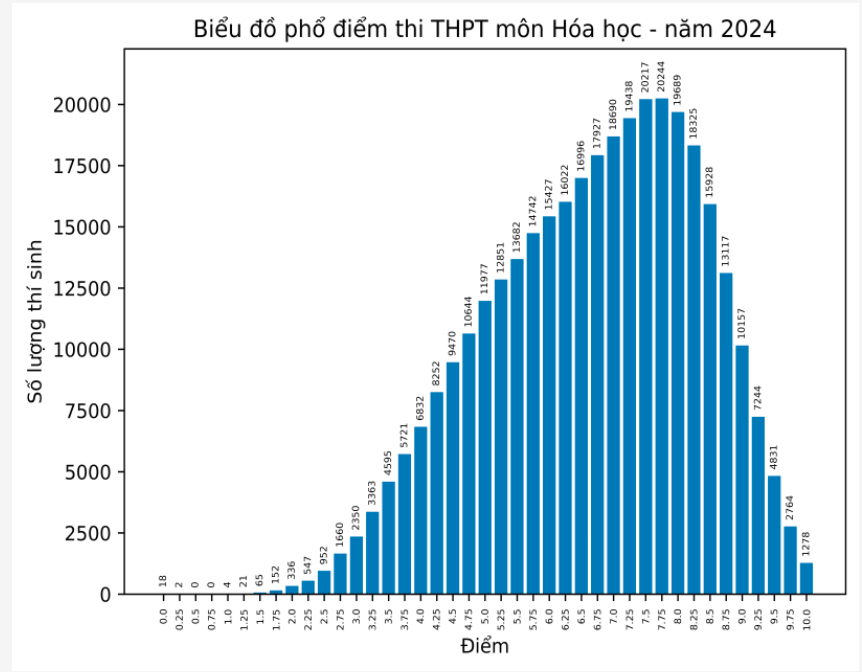

Chemie: Es gibt Anzeichen für sinkende Attraktivität. Der Notendurchschnitt sank von 6,68 auf 6,06; nur 33,7 % der Schüler erreichten ≥ 7 Punkte, während fast 30 % weniger als 5 Punkte erzielten. Die Anzahl der Schüler, die 10 Punkte erreichten, ging um fast die Hälfte zurück (von 1.287 auf 625). Auch die Zahl der Schüler, die die Prüfung ablegten, sank deutlich von über 32 % auf 20,6 %. Dies zeigt, dass innovative Lehrmethoden notwendig sind, um Chemie zugänglicher und attraktiver zu gestalten.

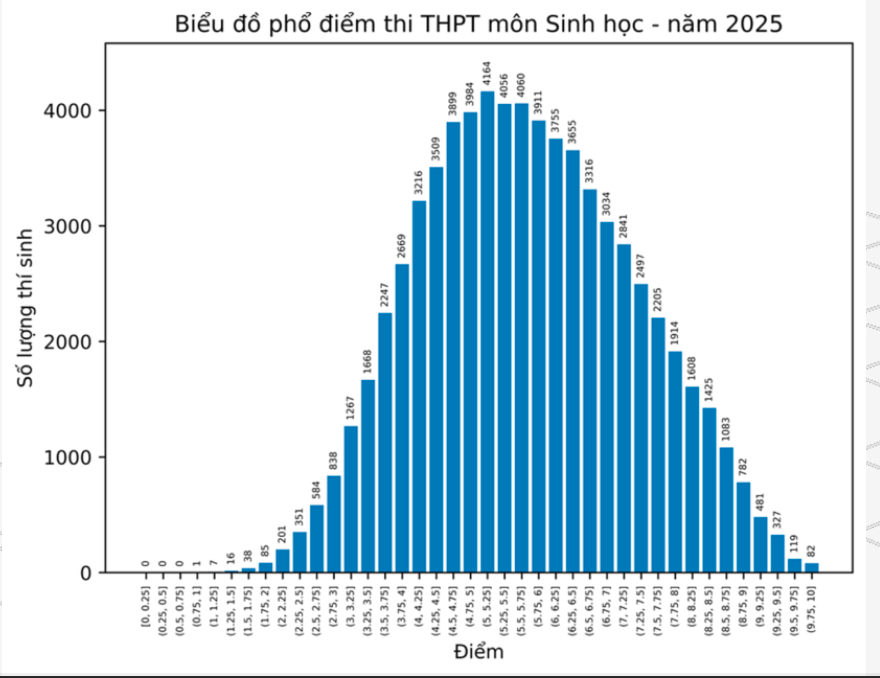

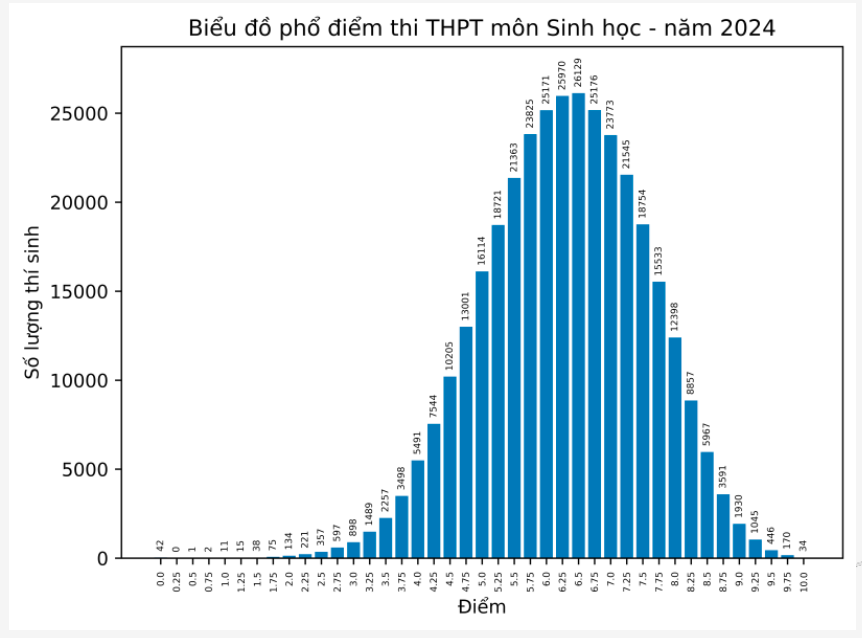

Biologie: Ungleichgewicht zwischen Orientierung und Begabung. Obwohl nur 6 % der Schüler die Prüfung ablegten, sank der Durchschnittswert dennoch auf 5,78 Punkte; 32,4 % der Schüler erzielten weniger als 5 Punkte, und nur 25,1 % erreichten 7 oder mehr Punkte. Obwohl die Anzahl der Schüler mit 10 Punkten leicht anstieg, spiegelte die Punkteverteilung die Wahl ungeeigneter Fächer wider – was den Bedarf an verstärkter Studienberatung und geeigneter Fächerkombinationen unterstreicht.

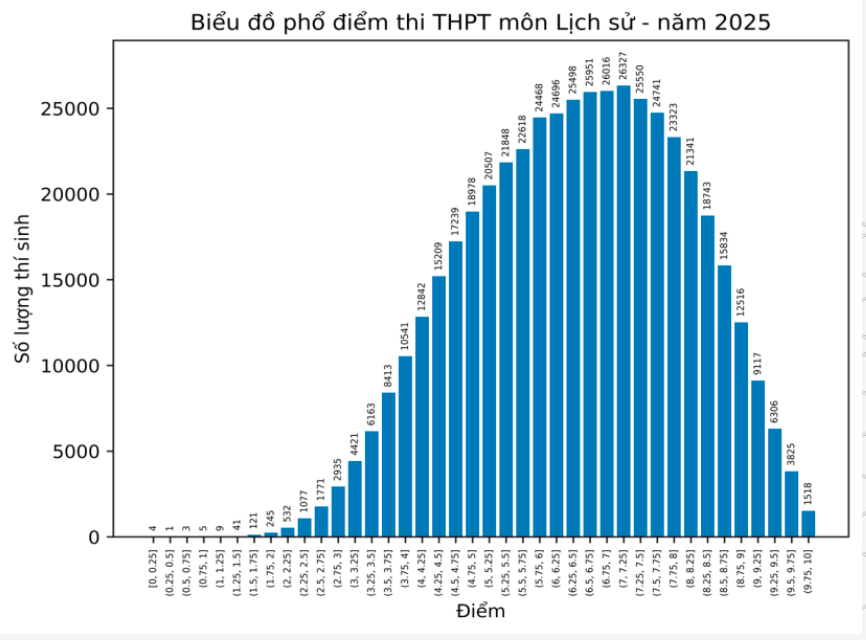

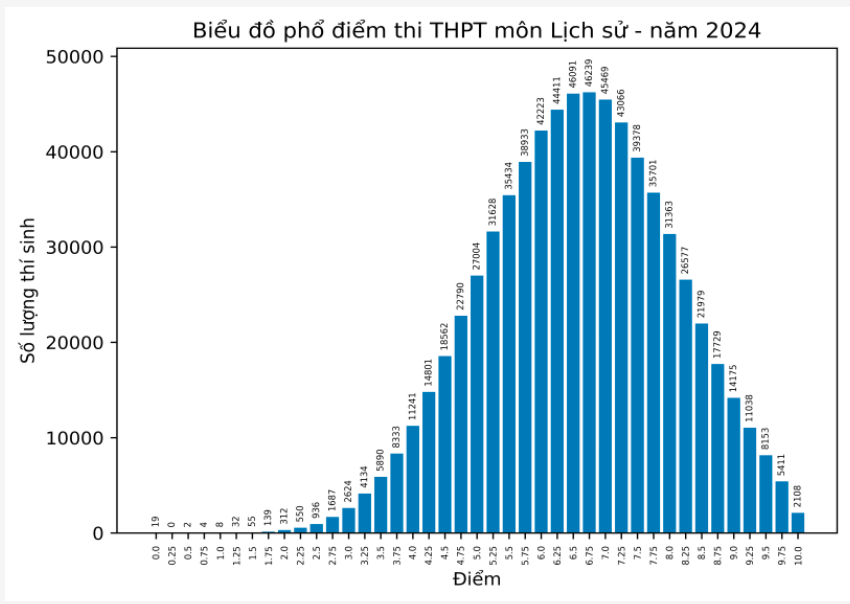

Geschichte: Nach wie vor das beliebteste Wahlfach (41,3 %). Stabile Notenverteilung: Der Durchschnittswert liegt weiterhin bei 6,52, der Anteil der Fächer mit ≥7 Punkten sank auf 25,15 %. Obwohl die Anzahl der Fächer mit 10 Punkten zurückging, stieg der Anteil pro 1.000 Kandidaten leicht an. Die Prüfung differenzierte sich deutlicher und bestätigte die Stellung der Geschichte innerhalb der sozialwissenschaftlichen Fächer.

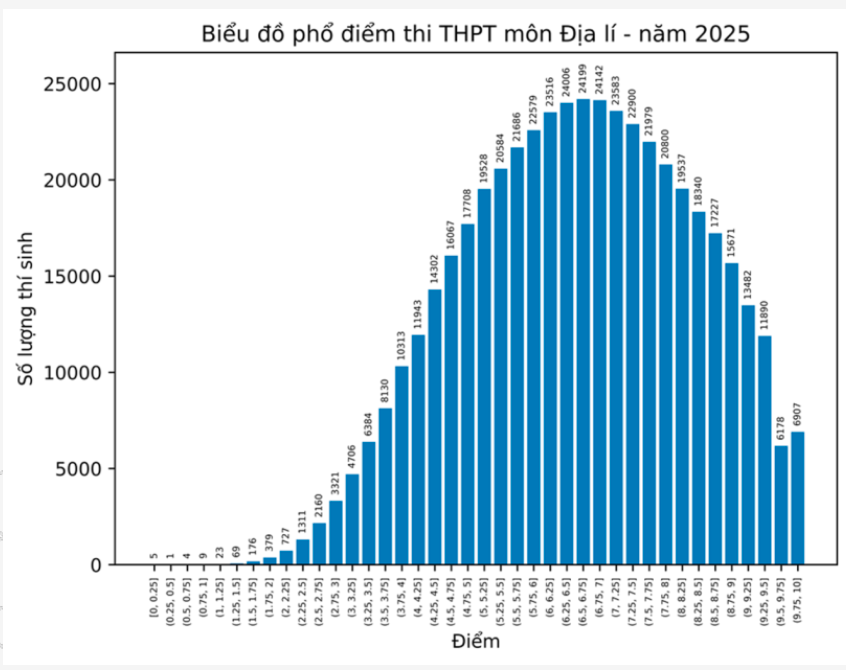

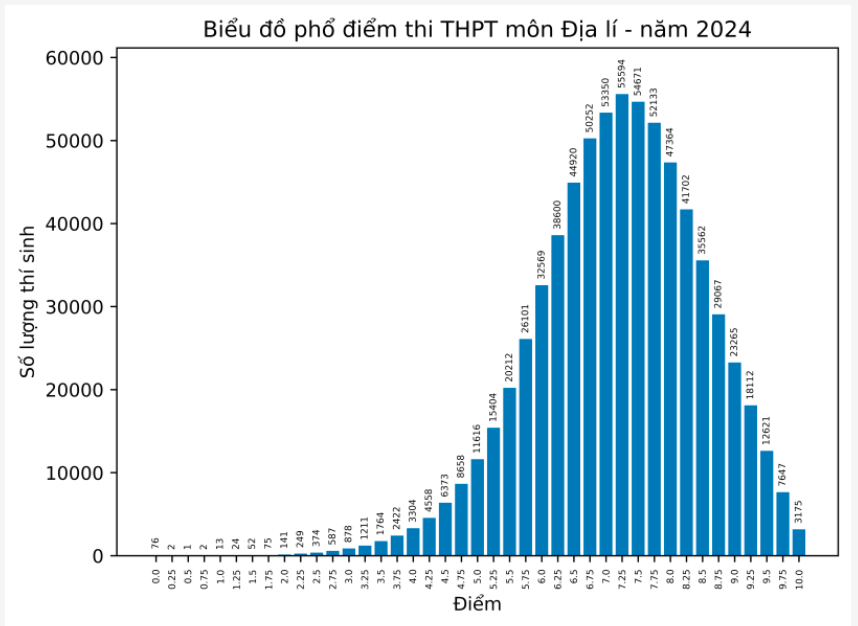

Geographie: Obwohl der Durchschnittswert von 7,19 auf 6,63 sank, verdoppelte sich die Anzahl der mit 10 Punkten bewerteten Aufgaben (von 3,175 auf 6,907). Der Median ging leicht zurück, der Anteil der mit ≥7 Punkten bewerteten Aufgaben sank auf 45,3 %. Die Prüfung war jedoch relativ offen gestaltet und förderte praxisorientiertes Denken. Geographie ist weiterhin das Wahlfach mit der zweithöchsten Teilnehmerzahl (40,9 %) und erfreut sich damit anhaltender Beliebtheit.

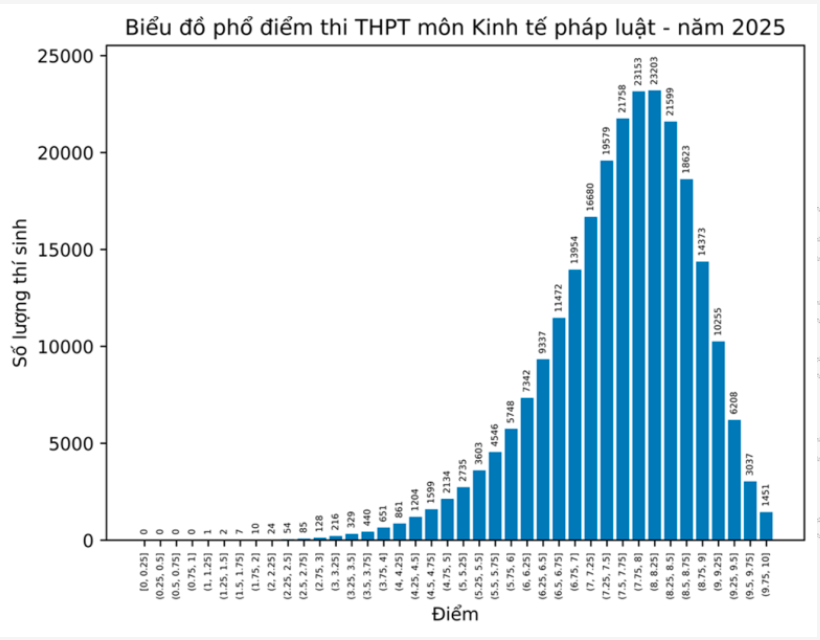

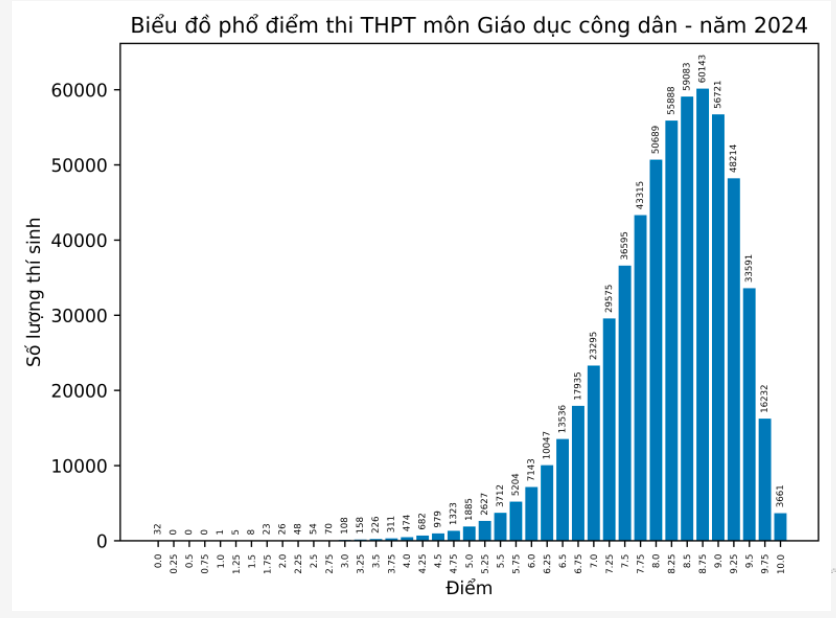

Wirtschafts- und Rechtsbildung: Die Flut an Höchstnoten ist vorbei. Die Zahl der Testteilnehmer ist deutlich gesunken – auf 21,15 % im Vergleich zu über 50 % im Jahr 2024. Der Durchschnittswert ist von 8,16 auf 7,69 gesunken, aber kein Kandidat ist durchgefallen. Obwohl der Anteil der Kandidaten mit mindestens 7 Punkten weiterhin hoch ist (78,1 %), zeigt die Punkteverteilung, dass der Test so konzipiert wurde, dass er besser differenziert und effektiv auswählt, ohne Druck auszuüben.

Notenverteilung der neuen Fächer in der ersten Abschlussprüfung

Die Abiturprüfung 2025 wird drei neue Fächer umfassen: Informationstechnologie, Agrartechnologie und Industrietechnologie. Obwohl die Zahl der Kandidaten noch gering ist, sind die ersten Anzeichen positiv.

Im Fach Informatik nahmen 7.602 Kandidaten (0,65 %) an der Prüfung teil. Der Durchschnitt lag bei 6,78 Punkten, der Median bei 6,75. Die Ergebnisverteilung war gut: 47,6 % erreichten 7 Punkte oder mehr, nur 11,2 % lagen unter 5 Punkten, und es gab keine Durchfaller. 60 Kandidaten erzielten die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Dies zeigt, dass die Prüfung angemessen und ihrem Leistungsniveau entsprechend war und somit Entwicklungsperspektiven für das Fach eröffnet.

Agrartechnologie erzielte die höchste Durchschnittspunktzahl (7,72), den Median (7,75) und die niedrigste Standardabweichung (1,17). 78,4 % der Prüflinge erreichten 7 Punkte oder mehr, nur 2,15 % lagen unter 5 Punkten, und es gab keine Durchfallquote. 101 Kandidaten erzielten 10 Punkte. Die Anzahl dieser Kandidaten war jedoch mit 1,89 % noch gering und sollte im Rahmen der Schulorientierung erhöht werden.

Das Fach Industrietechnik weist eine geringere Punktestreuung auf: Der Durchschnittswert liegt bei 5,79, der Median bei 5,6. Nur 25,6 % der Schüler erreichten 7 oder mehr Punkte, 34 % lagen unter 5. Obwohl es keine Durchfallquoten gab, erzielten lediglich 4 Schüler die Höchstpunktzahl von 10. Die hohe Standardabweichung (1,54) verdeutlicht die große Streuung und zeigt den Bedarf an einer Verbesserung der Lehr- und Lernqualität sowie an einer klareren Ausrichtung zur Entwicklung von Fachkräften für den Industriesektor.

Eine gute Differenzierungsprüfung, gute Schüler haben die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen.

Die Highschool-Abschlussprüfung 2025 markiert einen wichtigen Wandel von der Wissensbewertung hin zur Kompetenzbewertung, was sich deutlich in der Ergebnisverteilung der Fächer zeigt.

Mathematik ist ein gutes Beispiel: Obwohl der Durchschnittswert deutlich sank, erreichten 513 Kandidaten die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Dies zeigt, dass die Prüfung gut differenzierte und leistungsstarken Schülern half, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. In Literatur sank der Durchschnittswert zwar leicht, die Punktespanne blieb jedoch stabil; viele Schüler erzielten 9,25 bis 9,75 Punkte. Die Prüfung war innovativ, da sie Material außerhalb des Lehrbuchs einbezog und anspruchsvolles Denken und Argumentieren erforderte.

Die erste IT-Prüfung verlief positiv: Der Durchschnittswert lag bei 6,78 Punkten; fast 48 % der Teilnehmenden erreichten 7 Punkte oder mehr; es gab keine Durchfallquote; 60 Kandidaten erzielten 10 Punkte. Die Prüfung wurde als dem Leistungsniveau entsprechend, gut klassifiziert und nicht schwierig bewertet.

Andere Fächer wie Physik (Durchschnittspunktzahl erhöht, 10 Punkte um das 71-fache), Agrartechnologie (Durchschnitt 7,72; fast 80 % erreichten 7 oder mehr), Geographie (10 Punkte verdoppelt)... zeigen, dass die Prüfungsfragen wissenschaftlich fundiert sind, die Kapazität optimal ausnutzen und Innovationen im Lehr- und Lernprozess unterstützen.

Die Prüfung 2025 wird anspruchsvoller und differenzierter gestaltet sein, um den beiden Zielen – Schulabschluss und Hochschulzulassung – gerecht zu werden. Obwohl der Notendurchschnitt in vielen Fächern gesunken ist, hat sich die Anzahl der maximal erreichbaren Punkte von 10.878 (2024) auf 15.331 (2025) erhöht. Die Prüfungsstruktur ist sinnvoll: Der grundlegende Teil richtet sich an durchschnittliche Schüler, der fortgeschrittene Teil dient der Einstufung. Dadurch ist die Prüfung sowohl beliebt als auch für die Entdeckung exzellenter Schüler geeignet. Landesweit erreichten neun Kandidaten die Höchstpunktzahl von 30/30 in den verschiedenen Fächergruppen, und zwei Jahrgangsbeste erzielten in vier Fächern insgesamt 39/40 Punkte. Dies unterstreicht den Geist des Selbststudiums und die Ausrichtung auf die persönliche Entwicklung.

Der hohe Schwierigkeitsgrad erzeugt Druck, viele Fächer verlieren nach und nach ihren Reiz.

Trotz vieler positiver Änderungen offenbarte die Prüfung von 2025 dennoch Schwächen. Zunächst einmal stieg der Schwierigkeitsgrad rapide an, was viele Schüler überforderte. In Mathematik schnitten bis zu 56,4 % der Kandidaten unterdurchschnittlich ab – das entspricht mehr als 650.000 Schülern. Insbesondere die Zahl der Kandidaten mit einer Punktzahl von ≤ 1 stieg drastisch von 76 auf 777. In Biologie erreichten bis zu 32,4 % der Prüfungen weniger als 5 Punkte, ein deutlicher Anstieg gegenüber 13,4 % im Jahr 2024; in Chemie verdoppelte sich der Anteil unterdurchschnittlicher Ergebnisse nahezu von 15,8 % auf 30 %.

Obwohl Englisch nicht mehr verpflichtend ist und nur noch 30 % der Schüler die Prüfung ablegen, ist der Notendurchschnitt leicht gesunken, der Anteil der Schüler mit 7 oder mehr Punkten deutlich zurückgegangen (von 25,2 % auf 15,1 %) und die Anzahl der 10 Punkte beträgt nur noch 141 – ein Viertel des Vorjahreswertes. Dies zeigt, dass die Prüfung trotz der sorgfältigen Auswahl der Kandidaten nicht einfach ist.

Noch besorgniserregender ist, dass viele Fächer zunehmend an Attraktivität verlieren: Die Zahl der Chemie-Kandidaten ist von 32,47 % auf 20,61 % gesunken; die Zahl der Biologie-Kandidaten hat sich fast verfünffacht, von 342.000 auf 70.000; Industrietechnik verzeichnet nur noch 2.290 Kandidaten, was lediglich 0,2 % der Gesamtzahl entspricht. Diese Fächer erzielen allesamt niedrige Noten und genießen daher kein Vertrauen bei den Lernenden. Selbst in Geographie, einem Fach mit gesellschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt, ist ein deutlicher Rückgang der Durchschnittsnoten zu verzeichnen. Der Anteil der Prüfungen mit weniger als 5 Punkten ist von 4,37 % auf 18,69 % gestiegen, was zeigt, dass auch gesellschaftswissenschaftliche Fächer zunehmend schwieriger werden.

Hauptursachen für Veränderungen in der Punkteverteilung

Erstens wird die Abiturprüfung 2025 gemäß dem 2018 eingeführten allgemeinen Bildungsprogramm, das erstmals in der 12. Klasse angewendet wurde, neu ausgerichtet sein, obwohl es noch Überschneidungen mit dem alten Programm gibt. Viele Fächer weisen bereits einen deutlichen neuen Ansatz auf: mehr praxisorientierte Aufgaben, stärkere Betonung der Anwendung von Fertigkeiten und weniger Auswendiglernen. Diese Änderung führt zu einer signifikanten Veränderung in der Notenverteilung, insbesondere in Mathematik und Englisch.

Zweitens wird die Punkteverteilung durch die Kandidaten beeinflusst. Da Fremdsprachen nicht mehr verpflichtend sind, nehmen nur noch leistungsstarke Schüler an der Prüfung teil, was zu einer besseren Punkteverteilung ohne zwei Spitzenwerte führt. Hinzu kommt, dass manche Kandidaten ihre Fähigkeiten bei der Fächerwahl falsch einschätzen, da Schulen und Lehrkräfte keine effektive Beratung zur richtigen Förderung ihrer Fähigkeiten anbieten.

Drittens wurde die Prüfungsstrategie angepasst. Geschichte wird 2025 als „Testlauf“ einfacher gestaltet, wenn dieses Fach Pflichtfach wird. Dies trägt zwar zu höheren Punktzahlen bei, verringert aber die Aussagekraft der Kandidaten. Es ist daher notwendig, die Qualität des Faches bald wieder zu verbessern.

Viertens ist die Lernzeit für das neue Programm kurz. Die Schüler lernen das allgemeine Bildungsprogramm von 2018 nur drei Jahre lang (Klassen 10-12), während viele Prüfungsfächer noch die alte Struktur aufweisen. Dies erschwert es Lehrern und Schülern, den Lernschwerpunkt festzulegen, und wirkt sich somit auf die Notenverteilung aus.

Lösungen für die Prüfung 2026 und die Folgejahre

Zunächst ist es notwendig, die Ausrichtung der Prüfungsfragen gemäß dem allgemeinen Bildungsprogramm 2018 zeitnah bekanntzugeben. Um Informationskonflikte zu vermeiden, sollte das Ministerium für Bildung und Ausbildung für jedes Fach einen spezifischen Kompetenzrahmen herausgeben und Beispielaufgaben veröffentlichen, die sich eng an der Ausrichtung der Kompetenzbewertung orientieren. Dies hilft Lehrkräften und Schülern, von Beginn des Schuljahres an geeignete Unterrichts- und Lernpläne zu erstellen.

Zweitens ist es notwendig, eine Differenzierung zu gewährleisten, ohne dabei zu überfordern. Wie das Fach Mathematik im Jahr 2025 zeigt, muss eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades mit einer klaren Differenzierung und einem entsprechenden Lernplan einhergehen, wobei gleichzeitig „einfache“ Inhalte erhalten bleiben müssen, damit auch durchschnittliche und leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler einen Schulabschluss erreichen können.

Drittens ist es notwendig, die Prüfungsfragen der Fächer Wirtschaftswissenschaften, Rechtspädagogik und Geschichte zu überarbeiten. Es ist erforderlich, Situationsfragen hinzuzufügen und Analyse- und Bewertungsaufgaben einzubeziehen, um Auswendiglernen und Pauken einzuschränken.

Viertens sollten Fremdsprachenprüfungen reformiert werden, um die vier Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben zu integrieren, anstatt nur Leseverständnis und Grammatik zu prüfen. Es ist möglich, zwei Prüfungsrunden zu organisieren, wie es einige Regionen vorgeschlagen haben, oder standardisierte Zertifikate zu verwenden, falls ein strenges Akkreditierungssystem existiert.

Fünftens ist der Aufbau eines intelligenten Systems zur Analyse von Leistungsspektren erforderlich. Obwohl das Ministerium für Bildung und Ausbildung Leistungsspektren und statistische Indikatoren veröffentlicht hat, ist es dennoch notwendig, in ein akademisches Datensystem zu investieren, um detailliertere Analysen nach Region, Geschlecht, Schultyp usw. zu ermöglichen und so eine gerechte und präzise Politik zu unterstützen.

Sechstens ist es notwendig, die Formen der Schülerbewertung zu diversifizieren. Die Abschlussprüfung ist nur ein Teil davon. Es ist erforderlich, groß angelegte Bewertungen wie interne PISA-Studien, regelmäßige Umfragen (alle fünf bzw. drei Jahre) unter Einbeziehung digitaler Zeugnisse, Interviews, Lernprodukte usw. auszuweiten, um ein umfassendes und humanes Bewertungssystem zu schaffen.

Die Prüfung von 2025 hat den Weg zu echtem Lernen und echten Leistungsprüfungen geebnet. Damit sich dieser Weg jedoch vollends entfalten kann, sind zeitnahe Anpassungen und kontinuierliche Unterstützung vonseiten der Politik und der Schulen erforderlich.

Auf der Konferenz zur Bekanntgabe der Notenverteilung der Abiturprüfung 2025 erklärte Prof. Dr. Nguyen Dinh Duc, ehemaliger Vorsitzender des Universitätsrats der Technischen Universität Hanoi, dass die diesjährige Notenverteilung die Qualität der Prüfungen widerspiegelt und eine gute Differenzierung aufweist, insbesondere in den Fächern Mathematik und Englisch. Mathematik erzielt eine hohe Punktzahl; die Prüfung gilt als die beste seit 2018 und trägt dazu bei, gute, sehr gute und durchschnittliche Schüler klar zu identifizieren. Auch Englisch weist eine gute Notenverteilung auf; die Prüfung wurde an das Niveau B1 (vorher A2) angepasst und erfüllt damit die Anforderungen der internationalen Integration.

Quelle: https://giaoducthoidai.vn/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-dau-an-cua-chuong-trinh-moi-post744349.html

Kommentar (0)