Laut „The Diplomat“ könnten Veränderungen in der heimischen Lebensmittelproduktion und der Agrarhandelspolitik Chinas – des weltweit größten Lebensmittelproduzenten und -importeurs – erhebliche Auswirkungen auf die globalen Handelsströme haben. Chinesische Entscheidungsträger räumen der Ernährungssicherheit zunehmend höchste Priorität ein.

Steigerung der heimischen Agrarproduktion

Um die heimische landwirtschaftliche Produktion im Rahmen der Bemühungen um eine größere Ernährungssicherheit zu steigern, hat die chinesische Regierung eine Reihe von Maßnahmen eingeführt.

Erstens hat China verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die heimische Getreideproduktion und Selbstversorgung zu steigern. Obwohl das Prinzip der landwirtschaftlichen Selbstversorgung weiterhin den Kern der chinesischen Ernährungssicherheitsstrategie bildet, hat sich der Fokus von der Erreichung der Getreide-Selbstversorgung hin zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Getreide (Weizen, Reis und Mais) und der absoluten Versorgungssicherheit mit Nahrungspflanzen (Reis und Weizen) verlagert. Zur Unterstützung dieser Maßnahmen hat China wichtige politische Strategien umgesetzt und erhebliche finanzielle Mittel dafür bereitgestellt.

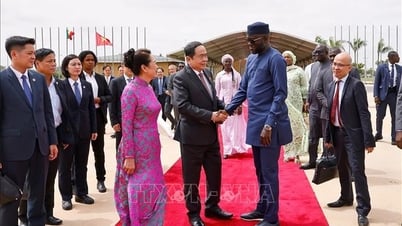

|

| Die Ernährungssicherheit entwickelt sich zu einer der obersten Prioritäten für Chinas Führungskräfte. |

Zweitens hat China massiv in die Agrarforschung und -entwicklung investiert, um Bedenken hinsichtlich der landwirtschaftlichen Produktion auszuräumen. Neben der Entwicklung dürre-, insekten- und salztoleranter Nutzpflanzen, „Lebensmitteln der Zukunft“, automatisierter Agrarsysteme und künstlicher Intelligenz hat Peking auch großes Interesse an Saatguttechnologie gezeigt.

In den letzten Jahren haben chinesische Entscheidungsträger der Bedeutung von Saatgut, einem Schlüsselfaktor für die Sicherstellung der Ernährungssicherheit und der landwirtschaftlichen Produktivität, zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt.

Mit Blick auf die Verknüpfung von Biotechnologie mit Maßnahmen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion kündigte die Zentralregierung kürzlich Pläne zur Ausweitung des Pilotanbaus von gentechnisch verändertem (GV) Mais und Sojabohnen an, um die heimische Produktion dieser beiden Nutzpflanzen zu steigern.

Drittens geht Peking auf die Bedenken hinsichtlich der Boden- und Wasserqualität ein. China selbst kämpft mit starker Umweltverschmutzung aufgrund begrenzter Land- und Wasserressourcen sowie Arbeitskräftemangel. Obwohl fast ein Fünftel der Weltbevölkerung in China lebt, verfügt das Land nur über 7 % der weltweiten Ackerfläche. Die tatsächlich nutzbare Ackerfläche ist aufgrund der zunehmenden Boden- und Wasserverschmutzung in China durch den intensiven Einsatz von Düngemitteln ebenfalls deutlich geringer.

Auch China hat mit Wasserproblemen zu kämpfen. Obwohl es zu den fünf Ländern mit den reichhaltigsten Süßwasserressourcen der Welt gehört, hat China aufgrund der ungleichen Verteilung weiterhin mit gravierenden Problemen hinsichtlich Wasserqualität und -quantität zu kämpfen.

Im Rahmen umfassenderer Bemühungen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und Selbstversorgung hat Peking landesweite Kampagnen zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, zur Sicherung der inländischen Getreideversorgung und zur Senkung der Lebensmittelnachfrage gestartet. Trotz der anhaltend hohen Ernten in China haben die politischen Entscheidungsträger des Landes wiederholt die Notwendigkeit betont, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, Mangelernährung zu bekämpfen und sowohl Einzelhändlern als auch Verbrauchern Vorteile zu verschaffen.

Viele Herausforderungen warten auf uns

Eine der größten Herausforderungen für Chinas Agrarproduktion und Ernährungssicherheit ist der Klimawandel. In den letzten Jahren haben Klimaschocks (Überschwemmungen und Dürren) an Intensität und Häufigkeit zugenommen, was die heimische Agrarproduktion beeinträchtigt, Ernteausfälle verursacht und das Auftreten von Pflanzenschädlingen und -krankheiten begünstigt.

In den vergangenen 70 Jahren ist die Durchschnittstemperatur in China deutlich schneller gestiegen als im globalen Durchschnitt. Prognosen zufolge werden die Temperaturen weiterhin hoch bleiben, wodurch das Land anfälliger für Überschwemmungen, Dürren und Stürme wird.

In China werden extreme Wetterereignisse voraussichtlich immer häufiger auftreten, was die Ernährungssicherheitspläne des Landes auf die Probe stellt und den Druck auf die politischen Entscheidungsträger erhöht. Obwohl Peking Maßnahmen zur Steigerung der lokalen Agrarproduktion fördert und den Aufbau eigener Agrarkonzerne anstrebt, bestehen weiterhin viele Unsicherheiten.

|

| Da Chinas durchschnittliche produktive Fläche pro Kopf nur 43 % des weltweiten Durchschnitts beträgt, war die Sicherstellung der Ernährungssicherheit für die Regierung schon immer ein schwieriges Problem. |

Zusätzlich zu den oben genannten Bedenken wirft der Mangel an Arbeitskräften im ländlichen Raum aufgrund der raschen Urbanisierung, der alternden Bevölkerung und der sinkenden Geburtenrate auch die Frage auf: „Wer wird in Zukunft die Arbeitskräfte im ländlichen Raum stellen?“

Darüber hinaus haben steigende verfügbare Einkommen zu Veränderungen der Lebensmittelpräferenzen und des Geschmacks geführt, was sich in der veränderten Lebensmittelkonsumstruktur in China widerspiegelt. Die Verbraucher haben eine größere Nachfrage nach tierischen Proteinen, Milchprodukten, Zucker, Speiseölen und teureren verarbeiteten Lebensmitteln.

China und die globalen Lebensmittelhandelsströme

Eine gesteigerte lokale Produktion beeinflusst die regionalen und globalen Handelsströme. Dies zeigt sich besonders deutlich bei Futtergetreide wie Sojabohnen und Mais. Da diese den Großteil der chinesischen Agrarimporte ausmachen, könnten geringere Futtergetreideimporte und eine insgesamt niedrigere Nachfrage, kombiniert mit einer signifikanten Steigerung der lokalen Agrarproduktion, dem Land helfen, seine Abhängigkeit von Schwankungen auf den globalen Lebensmittelmärkten zu verringern und Blockaden wichtiger Handelsrouten durch Großmächte zu vermeiden.

Dies gilt insbesondere für Sojabohnen, von denen 88 % aus Brasilien, den USA und Argentinien importiert werden. Als wichtiger Bestandteil von Tierfutter, Lebensmitteln und Industrieprodukten weltweit spielen Sojabohnen in China eine bedeutende Rolle. Obwohl China mit 20 Millionen Tonnen Sojabohnenproduktion weltweit an vierter Stelle steht, ist es dennoch der größte Importeur und deckt über 60 % des globalen Sojabohnenhandels ab.

Gleichzeitig strebt Peking an, den Einsatz von Soja und Mais in Tierfutter zu reduzieren, um die Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln zu senken. Das chinesische Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten kündigte 2023 einen Dreijahresplan an, der den Sojaanteil im Tierfutter bis 2025 auf unter 13 % senken soll, um die Importabhängigkeit zu verringern. Schätzungen zufolge könnte der Anteil bis 2030 auf 12 % sinken, wodurch die Sojaimporte von rund 91 Millionen Tonnen (2022) auf 84 Millionen Tonnen reduziert würden.

Chinas Sojabohnenproduktion liegt derzeit bei rund 20 Millionen Tonnen, die Maisproduktion wird auf etwa 277 Millionen Tonnen geschätzt. Im Jahr 2022 wird China jedoch bis zu 91,08 Millionen Tonnen Sojabohnen und 20,62 Millionen Tonnen Mais als Futtergetreide importieren.

Während die Zahlen eine erhebliche Diskrepanz zwischen Chinas aktuellen Sojabohnenimporten und der Produktion aufzeigen, sind die Sojabohnenimporte des Landes in den letzten zwei Jahren zurückgegangen, teils aufgrund von Bemühungen zur Steigerung der heimischen Produktion und zur Reduzierung der Nachfrage nach dem Getreide für Tierfutter, aber auch aufgrund steigender Preise und aktueller Störungen in der Lieferkette.

China könnte seine Importe von Futtergetreide, insbesondere Sojabohnen, weiter reduzieren, indem es die landwirtschaftliche Produktion gezielt fördert und konsequent auf die lokale landwirtschaftliche Produktion anstatt auf Importe setzt.

Diese Maßnahmen betreffen auch wichtige Agrar- und Getreideexporteure. Gleichzeitig könnten Veränderungen in der heimischen Lebensmittelproduktion und in Chinas Agrarhandelspolitik erhebliche Auswirkungen auf die globalen und regionalen Lebensmittelhandelsströme haben.

Im Falle eines schweren Extremwetterereignisses, das die Kornkammer und die lokale Lebensmittelproduktion beeinträchtigt, könnte China zudem stärker von Importen abhängig werden und seine Fähigkeit zum Export von Agrarprodukten verlieren.

Andererseits würde ein Rückgang der chinesischen Importe von Getreide (Mais oder Sojabohnen) oder Fleisch bedeuten, dass anderen Importländern Millionen Tonnen mehr Lebensmittel zur Verfügung stünden und China sogar mehr verschiedene Agrarprodukte exportieren könnte. Diese beiden Szenarien könnten die Getreide- und Fleischpreise beeinflussen, Exportländer zu Anpassungen zwingen, anderen Ländern die Möglichkeit eröffnen, überschüssige Agrarprodukte zu importieren, und die globalen Märkte verändern.

Diese Situation könnte auch dazu führen, dass Landwirte in Agrarexportländern wie den USA – von wo etwa die Hälfte der Sojabohnen nach China exportiert wird – ihre Produktion reduzieren, um fallenden Preisen auszuweichen, oder weiterhin nach neuen Märkten für diese Exporte suchen.

Quelle

![[Foto] Action for the Community erzählt Geschichten von bewegenden Lebenswegen – von intimen und großen, von stillen und entschlossenen.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763179022035_ai-dai-dieu-5828-jpg.webp)

Kommentar (0)