Steigert die Produktion, verbessert die Wasserversorgung der Bevölkerung

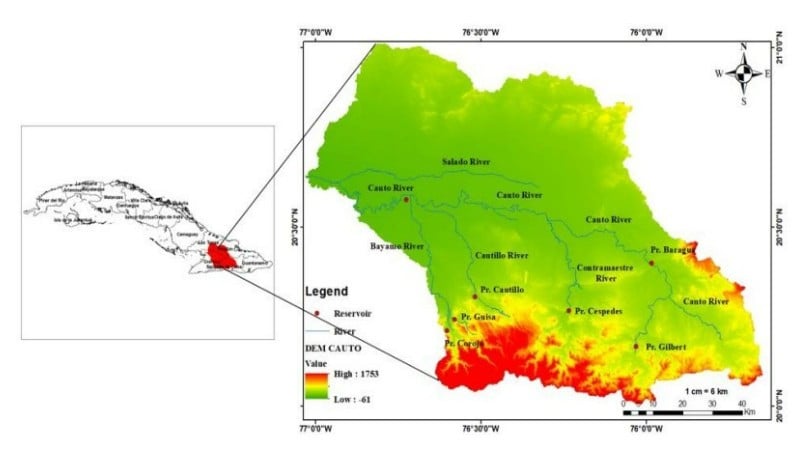

Das Einzugsgebiet des Río Cauto – Kubas längster Fluss und von großer Bedeutung für die nationale Ernährungssicherheit – steht aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels und der sozioökonomischen Entwicklung vor beispiellosen Herausforderungen. Mit einer Länge von über 340 km, seinem Ursprung in der Sierra Maestra und seinem Verlauf durch vier wichtige Agrarprovinzen – Granma, Holguín, Santiago de Cuba und Las Tunas – versorgt dieses Einzugsgebiet rund 10 % der kubanischen Bevölkerung mit Bewässerungs- und Trinkwasser. In den letzten Jahrzehnten wurde die Region jedoch immer wieder von schweren Dürren heimgesucht, insbesondere während der Trockenzeit von November bis April. Trotz durchschnittlicher Niederschläge von bis zu 1200 mm pro Jahr führt das marode Wasserspeicher- und -verteilungssystem dazu, dass die Region häufig unter akuter Wasserknappheit leidet.

Angesichts der sehr begrenzten meteorologischen Messdaten in Kuba führte das Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Tran Anh Phuong und Master Tran Bao Chung vom Institut für Wasserressourcenwissenschaften des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt (heute Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt ) die Studie „Untersuchung des aktuellen Zustands der Oberflächenwasserressourcen und Prognose des Salzwassereinbruchs im Einzugsgebiet des Flusses Cauto als Grundlage für Lösungsansätze zur Steigerung der Reisproduktion und Verbesserung der Wasserversorgung der Bevölkerung“ (Projektcode NDT.100.CU/21) durch. Die Studie wurde im Rahmen des Kooperationsprotokolls mit Kuba durchgeführt und vom Amt für Nationale Wissenschafts- und Technologieprogramme des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie (heute Nationaler Fonds für Wissenschafts- und Technologieentwicklung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie) finanziert.

Die Mission nutzt hochauflösende CHIRPS-Satellitenniederschlagsdaten, kalibriert mit Daten von Messstationen vor Ort, um die räumlichen und zeitlichen Merkmale von Dürren im gesamten Einzugsgebiet zu analysieren. Durch die Berechnung des Dürrestressindex (SPI) in Drei-, Sechs- und Neunmonatsintervallen für den Zeitraum 1981–2023 hat das Team Häufigkeit, Intensität und Ausmaß von Dürreereignissen ermittelt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die durchschnittliche Dürrehäufigkeit in der gesamten Region zwischen 15 und 17 % der Gesamtzeit lag, wobei die schwersten Dürren in den Jahren 1988, 1992, 1998 und insbesondere in den Jahren 2004–2005 auftraten, wobei der SPI-Index unter -2 fiel, was extreme Dürrebedingungen widerspiegelte.

Es ist bemerkenswert, dass Dürren nicht nur häufiger auftreten, sondern sich in der Trockenzeit auch tendenziell verschlimmern. Statistische Analysen nach dem Mann-Kendall-Test zeigen einen allmählichen Rückgang des SPI-Index in den Trockenmonaten, während die Regenmonate tendenziell feuchter ausfallen – ein deutlicher Beleg für die Veränderungen der Niederschlagsmuster unter dem Einfluss des globalen Klimawandels.

Das Forschungsteam beschränkte sich nicht nur auf die Identifizierung von Dürreperioden, sondern analysierte auch eingehend die Unterschiede je nach Gelände. Dabei zeigte sich, dass die flussabwärts gelegenen Ebenen unter Dürreperioden litten, die länger andauerten und deutlich intensiver waren als die flussaufwärts gelegenen Berggebiete.

Um einen umfassenderen Überblick über den aktuellen Zustand der Wasserressourcen zu erhalten, entwickelten die Autoren ein integriertes Modell aus SWAT (hydrologische Simulation) und WEAP (Wasserressourcenverteilung), um den Angebots-Nachfrage-Wasserbilanzzyklus im gesamten Becken sowohl in der Gegenwart als auch unter Szenarien bis zum Jahr 2050 vollständig zu bewerten.

Simulationsergebnisse zeigen, dass der aktuelle Gesamtwasserbedarf des Cauto-Flussbeckens bei etwa 1.194 Millionen Kubikmetern pro Jahr liegt, wovon 96 % auf die Landwirtschaft – hauptsächlich Reis und andere Feldfrüchte – entfallen. Der Wasserbedarf für den Hausgebrauch und die Viehhaltung beträgt lediglich 3 % bzw. 1 %. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts wird jedoch ein Anstieg des Gesamtwasserbedarfs auf 1.394 Millionen Kubikmeter pro Jahr prognostiziert (ein Zuwachs von 16,6 %). Grund dafür ist die Ausweitung der Anbauflächen im Zuge der Entwicklung der Agrarwirtschaft bei gleichzeitig leicht sinkender Bevölkerungszahl.

Andererseits wird die Wasserversorgung aufgrund verstärkter Verdunstung, insbesondere während der Regenzeit – einer unvermeidlichen Folge des steigenden Temperaturtrends – nicht nur nicht zunehmen, sondern sogar leicht (um etwa 2,5 %) sinken. Dadurch wird sich das Wasserungleichgewicht verschärfen, und das Gesamtdefizit wird von derzeit 172 Millionen Kubikmetern auf 262 Millionen Kubikmeter im Jahr 2050 ansteigen, was einem Anstieg von über 52 % entspricht. Am stärksten von Wasserknappheit bedroht sind die Teilbecken SB3 und SB12 in der Region Bayamo, wo der Reisanbau konzentriert ist und der Wasserbedarf sehr hoch ist.

Nutzung kalibrierter Satellitendaten zum Ersatz spärlicher Messnetze

Auf Grundlage dieser Ergebnisse schlug das Forschungsteam eine Reihe praxisnaher Lösungen für das Wassermanagement und die Anpassung an den Klimawandel in Kuba vor. Zunächst ist es notwendig, die Nutzung integrierter Modelle wie SWAT-WEAP in Kombination mit CHIRPS-, IMERG- und ERA5-Satellitendaten weiter auszubauen, um ein Entscheidungsunterstützungssystem für die zuständigen Behörden zu entwickeln. Dieses System kann helfen, Dürren frühzeitig vorherzusagen, die Wasserverteilung zu optimieren und Anbaupläne in Echtzeit an die tatsächliche Wasserversorgung anzupassen. Darüber hinaus muss in allen Szenarien die Versorgung von Haushalten und Vieh mit Wasser priorisiert werden. Auch die Anbaustruktur muss überprüft werden, wobei der Anbau wasserintensiver Kulturen in Gebieten mit hohem Wasserknappheitspotenzial, insbesondere Reis in den Teilbecken SB3, SB12 und SB4 der Region Bayamo, eingeschränkt werden sollte.

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist der erfolgreiche Einsatz kalibrierter Satellitendaten anstelle lückenhafter Messnetze. Dies eröffnet Entwicklungsländern wie Kuba einen effizienten und kostengünstigen Ansatz. Die Ergebnisse tragen nicht nur zu einem besseren Management der kubanischen Wasserressourcen bei, sondern lassen sich auch auf viele andere Flussgebiete weltweit übertragen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Diese bahnbrechende Forschung beweist einmal mehr das große Potenzial der Datenwissenschaft und Modellierung bei der Lösung globaler Umweltprobleme und würdigt die herausragenden Beiträge vietnamesischer Wissenschaftler auf dem Gebiet des internationalen Wasserressourcenmanagements.

Quelle: https://nhandan.vn/nghien-cuu-giai-bai-toan-xam-nhap-man-tren-cac-luu-vuc-song-post925040.html

Kommentar (0)