Bután amaneció lentamente. Mientras los primeros rayos de sol aún temblaban sobre las cumbres, el valle de Paro se cubría con una fina capa de niebla, como un pañuelo de seda. La hierba y los árboles aún estaban cubiertos de escarcha, y tenues volutas de niebla rozaban la punta de los zapatos.

A las 7:00 a.m., nuestro grupo salió del hotel bajo la luz dorada del sol que descendía por la ladera de la montaña, comenzando el viaje para conquistar el Monasterio Nido del Tigre-Taktsang Palphug, el monasterio más sagrado de Bután, considerado un símbolo de todo el país.

Los butaneses cuentan una leyenda: Guru Rinpoche cabalgó sobre una tigresa (la encarnación de su consorte Yeshe Tsogyal). Desde el Tíbet, voló hasta los acantilados de Paro para someter a un demonio. Meditó en una cueva durante tres meses, inaugurando así una nueva era para el budismo en la región.

De esa historia legendaria, el acantilado de Taktsang recibió su nombre mundialmente famoso: Nido del Tigre. De pie al pie de la montaña, contemplando el templo suspendido en el cielo, no pude evitar preguntarme: ¿Cuántas creencias, cuántos milagros se han congregado aquí para forjar una leyenda que el tiempo no puede borrar?

Según los registros históricos, alrededor de 1692, el maestro Tenzin Rabgye, representante del linaje Drukpa Kagyu, construyó un monasterio alrededor de la cueva de meditación de Guru Rinpoche. A una altitud de 3120 m, 900 m sobre el valle de Paro, la estructura desafía la gravedad y supone un reto para el espíritu humano.

Suelos de madera, balcones blancos y tejados de color marrón oscuro se alzan precariamente sobre escarpados acantilados. Los butaneses consideran esta construcción su obra maestra arquitectónica, una combinación de fe, artesanía tradicional y una voluntad extraordinaria.

El Nido del Tigre ha resistido el fuego en numerosas ocasiones. En 1951, un gran incendio arrasó muchos santuarios. En 1998, el fuego se agravó, destruyendo antiguos murales y estatuas. Sin embargo, el monasterio fue restaurado, conservando su estilo arquitectónico original gracias al trabajo de artesanos butaneses. Cada capa de madera reemplazada, cada muro restaurado, refleja la aspiración de preservar la esencia del país.

El autobús nos llevó al aparcamiento de la montaña a las 7:30. El aire frío se colaba por nuestros cortavientos, gorros y guantes. Bajo la sombra del viejo pinar, largas filas de caballos de carga esperaban a los pasajeros.

En Bután, los caballos solo pueden llevar a los turistas hasta la mitad de la montaña; el resto del recorrido debe hacerse a pie. El gobierno de este país ejerce una estricta gestión: no hay vendedores ambulantes ni residentes en el bosque; todo se conserva intacto, tal como lo creó la naturaleza.

El sendero se abría sobre tierra roja, con una pendiente casi vertical. El aire enrarecido dificultaba la respiración. Tras apenas unos pasos, el corazón le latía con fuerza y el viento frío le quemaba las mejillas.

Alzamos la vista; el Nido del Tigre aún se veía lejano, pequeño como un punto blanco aferrado al acantilado. Pero el cielo otoñal estaba despejado, y el pinar cambiaba de tonalidades, pasando de amarillo a rojo y verde, como infinitas capas de color. Desde arriba, el viento traía el fresco y dulce aroma de la resina de pino, y las lungtas (banderas de oración) ondeaban, creando un tintineo como un canto lejano.

Fue entonces cuando todos comprendieron que aquella travesía era como un ritual para adentrarse en una tierra tranquila. No fue hasta las diez que el grupo llegó al Café Nido del Tigre, el único lugar de descanso en la ruta. Situado a mitad de la montaña, el café era pequeño pero acogedor. Tazas de té caliente humeaban, y el aroma a mantequilla de yak flotaba en el aire. El viento traía el sonido de campanillas que rozaban suavemente los aleros.

Desde aquí, al mirar hacia arriba, el Nido del Tigre comienza a aparecer con claridad, como un sueño suspendido entre las nubes. Al mirar hacia abajo, el valle de Paro se revela inmenso bajo una fina capa de niebla; los caminos y los tejados de los pueblos son apenas pequeños puntos.

Tras un descanso de treinta minutos, el grupo reanudó el ascenso. El segundo tramo del sendero se abría con escalones verticales de piedra; cada paso se sentía como levantar una roca sobre los hombros. Cuanto más ascendían, menos ruido había: solo el sonido del viento entre los pinos, el repicar de los pasos sobre las rocas y los latidos del corazón.

Cuando se abrió la puerta de madera, la primera sensación fue… silencio. El monasterio constaba de dos bloques arquitectónicos principales que se aferraban al acantilado. Los balcones de madera negra, las paredes blancas y los tejados triangulares de color marrón oscuro se fundían con la bruma de la montaña para crear una belleza a la vez sagrada y surrealista.

Todos los teléfonos, cámaras y bolsos deben dejarse fuera. Los visitantes entran con la mente en blanco, sin nada que los separe de este espacio sagrado.

En las once salas del santuario que se abrieron, se encuentran estatuas de Guru Rinpoche en diversas posturas: pacificación, encarnación y sometimiento de demonios. Los antiguos murales, restaurados tras el incendio de 1998, conservan su viveza y representan los reinos de la cosmología Vajrayana.

Adentrándonos más, encontramos salas de meditación tan pequeñas que solo cabe una persona. Un joven monje dijo: «Los butaneses no vienen aquí solo a contemplar el paisaje. Este es un lugar para encontrarse a sí mismos». Esas sencillas palabras, en medio del aroma a incienso, resonaron en lo más profundo del ser de todos.

Antes de abandonar el templo, el grupo fue conducido a un estrecho barranco, junto a una cascada que caía desde lo alto. En la cima de la pendiente, un pequeño santuario se alzaba solitario entre las rocas. Allí había meditado Yeshe Tsogyal, la consorte de Guru Rinpoche, quien se había encarnado como una tigresa.

En la roca al borde del precipicio, aún se conservaba la huella de un tigre. Aunque la ciencia podría explicarla como erosión natural, al estar frente a ella, no quise que la razón interviniera. Hay cosas que alcanzan su máxima belleza cuando se conservan gracias a la fe.

Tras abandonar el monasterio a las dos de la tarde, el grupo comenzó a descender la montaña. Todos pensaban que bajar sería más rápido, pero resultó igual de difícil. Las pendientes pronunciadas requerían más concentración que subir. El polvo les cubría los zapatos y las rodillas les temblaban por el cansancio.

A las cuatro de la tarde, el grupo llegó al Café Nido del Tigre. Todos estaban hambrientos, y un almuerzo tardío fue un gran consuelo: arroz blanco, verduras guisadas, patatas y té caliente. Curiosamente, después de un viaje tan duro, el plato más sencillo sabía sorprendentemente delicioso.

Tras una hora de descanso, el grupo continuó el último tramo. Estaba oscureciendo y el viento frío soplaba con más fuerza. Encendieron las linternas, iluminando el sinuoso camino de tierra que atravesaba el pinar; una escena que me recordó a los viajes de los cuentos de hadas.

Llegamos al aparcamiento a las 6 de la tarde. Había anochecido y el valle de Paro estaba medio a oscuras y medio iluminado por una luz amarilla parpadeante. Al mirar hacia atrás, a las montañas que se alzaban tras nosotros, donde el Nido del Tigre era ahora solo un tenue punto de luz, comprendí por qué tanta gente considera este viaje un hito memorable en sus vidas.

El Nido del Tigre es una maravilla arquitectónica, una leyenda religiosa, pero también un lugar donde uno aprende a escuchar su respiración, aprende a perseverar, aprende a tocar la humildad.

Fuente: https://nhandan.vn/chinh-phuc-tigers-nest-khong-gian-linh-thieng-nhat-cua-bhutan-post924415.html

![[Foto] Lam Dong: Vista panorámica de la cascada Lien Khuong, que ruge como nunca antes.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763633331783_lk7-jpg.webp&w=3840&q=75)

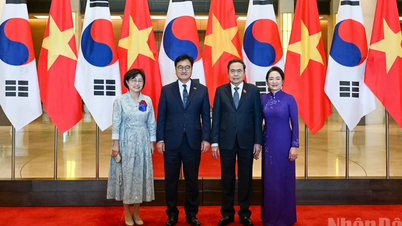

![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, mantiene conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] El presidente Luong Cuong recibe al presidente del Senado de la República Checa, Milos Vystrcil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)

Kommentar (0)