Résolument « agir, ne pas reculer »

La directive n° 20 du Premier ministre, publiée le 12 juillet 2024, qui exige de Hanoï la mise en œuvre de mesures strictes pour réduire la pollution atmosphérique, suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique.

Dans une démarche rapide, le Comité populaire de Hanoï a chargé des départements et des antennes d'élaborer un plan directeur pour mettre en œuvre la politique interdisant l'accès au périphérique n° 1 aux motos à essence, conformément aux exigences de la directive.

Bien que de nombreuses opinions divergent encore, l'esprit de la directive sera rapidement mis en œuvre et bientôt appliqué grâce à la détermination du Premier ministre et du gouvernement à « dialoguer plutôt qu'à reculer » ces derniers temps.

Hanoï doit prioriser les ressources allouées aux transports publics : augmenter le nombre de bus propres, étendre le réseau de métro, construire des stations de correspondance et numériser le système de billetterie. Photo : Hoang Ha

En réalité, la directive du Premier ministre est similaire à la résolution 04/2017/NQ-HDND publiée en 2017. Selon cette résolution, la capitale vise à privilégier le développement synchrone du système de transport public de voyageurs afin de garantir que la part de marché de la zone urbaine centrale atteigne d'ici 30 à 35 % de la demande totale de transport d'ici 2020, et d'ici 50 à 55 % d'ici 2030 ; les villes satellites atteindront 15 % d'ici 2020, et environ 40 % d'ici 2030.

Malheureusement, la mise en œuvre concrète n'a pas été à la hauteur des attentes depuis. Huit ans plus tard, Hanoï ne compte toujours qu'environ 2 000 bus, couvrant 18 % de la demande de transport, bien en deçà de l'objectif fixé pour 2020. Le réseau de bus diesel est vétuste et la vente des billets se fait encore manuellement.

Par ailleurs, la construction de la ligne de métro Cat Linh – Ha Dong a pris 13 ans et le réseau de bus à haut niveau de service (BHNS) manque de connectivité. De ce fait, la plupart des habitants doivent encore utiliser des motos et des voitures particulières.

La ville est congestionnée et étouffante.

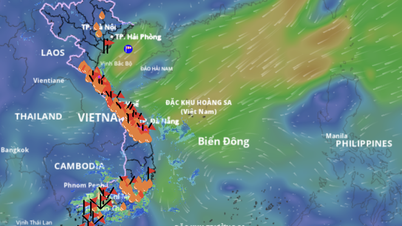

Il est regrettable que Hanoï soit devenue l'une des villes les plus touchées au monde par les embouteillages et la pollution atmosphérique. La ville compte actuellement plus de 8 millions de véhicules, dont 1,1 million de voitures et 6,9 millions de motos, sans compter les 1,2 million de véhicules en provenance d'autres provinces qui y circulent régulièrement.

Avec une population de plus de 8,4 millions d'habitants, chaque personne possède en moyenne un véhicule personnel – ce chiffre illustre la pression terrible qui pèse sur les infrastructures de transport urbain.

On estime que de nombreuses routes du centre-ville supportent une densité de trafic 6 à 8 fois supérieure à leur capacité nominale, ce qui engendre des embouteillages quotidiens. Selon les estimations de la VCCI, les pertes économiques causées par ces embouteillages à Hanoï s'élèvent à 1 à 1,2 milliard de dollars par an, entraînant une baisse de la productivité du travail et une augmentation des coûts logistiques pour les entreprises.

Outre les embouteillages, Hanoï se classe également première au niveau mondial en matière de pollution aux particules fines PM2,5. Un rapport de la Banque mondiale révèle que 40 % de la population de la capitale est régulièrement exposée à des concentrations de particules fines près de cinq fois supérieures aux recommandations de l'OMS, avec un indice annuel moyen de 1,1 à 2,2 fois supérieur à la norme nationale. Cette situation alarmante a des conséquences directes sur la santé publique, notamment sur celle des enfants et des personnes âgées.

Par conséquent, la directive du Premier ministre vise à remédier aux embouteillages et à la grave pollution environnementale actuels. Il est évident que la capitale ne peut se développer sainement sur cette base.

La pollution, et pas seulement la faute des motos

Tout d'abord, beaucoup de gens pensent encore, de manière émotionnelle, que les motos sont les « principaux responsables » de la pollution de l'air à Hanoï, mais la réalité est bien plus complexe.

Selon une étude de la Banque mondiale, les transports ne contribuent qu'à hauteur d'environ 25 % aux particules fines PM2,5, tandis que 35 % proviennent de l'industrie (centrales électriques, villages artisanaux, etc.), 20 % de l'élevage et des engrais, 10 % de la vie quotidienne (cuisson à la biomasse), 7 % du brûlage à l'air libre des déchets agricoles et le reste du brûlage incontrôlé des déchets.

De plus, selon les scientifiques, des facteurs météorologiques tels que l'inversion de température hivernale, les vents faibles, le phénomène d'îlot de chaleur urbain... rendent également la diffusion de l'air difficile, ce qui provoque l'accumulation de poussières fines et leur déplacement des banlieues vers le centre-ville.

En résumé, Hanoï est rarement touchée par les tempêtes en raison de sa topographie particulière, qui rend la dispersion de l'air plus difficile que dans d'autres provinces et villes. Hô Chi Minh-Ville, malgré une forte densité de circulation, ne souffre pas de la pollution atmosphérique qui caractérise la capitale.

Ainsi, interdire les véhicules à essence sur le périphérique n° 1 peut améliorer la qualité de l'air locale, mais ne résoudra pas la cause profonde de la pollution environnementale dans toute la région sans traiter simultanément les autres sources d'émissions.

Cela ne signifie pas que nous devons « revenir en arrière », mais plutôt discuter de la manière de mettre en œuvre efficacement le processus de transition, en minimisant les impacts négatifs sur la vie des gens, les activités commerciales et l'économie de la ville.

Le Vietnam comptera jusqu'à 16 millions de deux-roues électriques d'ici 2035.

Selon la Banque mondiale, la transition vers les véhicules électriques au Vietnam d'ici 2035 se fera principalement dans le segment des véhicules à deux roues (2W), qui dominera toujours le marché, malgré une tendance à la baisse de la demande globale.

Le Vietnam est désormais le deuxième marché mondial de deux-roues électriques (2R), après la Chine. En 2022, les 2R représenteront 12 % des ventes totales de deux-roues. Les consommateurs, notamment en zone urbaine, apprécient la compétitivité croissante des coûts d'utilisation par rapport aux véhicules à essence. Le marché de l'offre de 2R est également très dynamique, avec de nombreux constructeurs qui rivalisent sur les prix et la qualité.

Toutefois, pour promouvoir plus fortement cette technologie, il est nécessaire de mettre en place des politiques de soutien telles que : proposer des financements préférentiels aux acheteurs ; établir des normes et des procédures d’inspection pour garantir la sécurité ; encourager l’utilisation de batteries lithium-ion au lieu de batteries au plomb pour répondre à la demande dans les zones rurales ; et éliminer progressivement les anciens véhicules à essence afin de libérer le marché.

La Banque mondiale prévoit que, selon la rapidité de la mise en œuvre des politiques, la taille du marché des véhicules électriques à deux roues au Vietnam pourrait atteindre 12 millions d'unités au cours de la période 2024-2035 (42 % des ventes de véhicules à deux roues), et pourrait passer à 16 millions d'unités s'il suit une trajectoire de croissance rapide (56 % des ventes).

Coûts et impacts sociaux de la conversion

Les calculs de la Banque mondiale démontrent les avantages du passage des voitures à essence aux voitures électriques.

Cependant, en réalité, l'interdiction des motos sur le périphérique 1 a également de nombreuses répercussions sur la vie des gens et engendre des coûts de mise en conformité.

On compte environ 600 000 habitants dans la zone du périphérique n° 1. Si l’on part du principe que 600 000 motos doivent être remplacées dans cette zone, avec un prix moyen d’environ 25 millions de VND par véhicule, le coût total estimé de la conversion s’élève à 15 000 milliards de VND, ce qui représente un fardeau considérable pour des centaines de milliers de ménages, notamment les plus modestes.

Cependant, le passage aux véhicules électriques représente également une formidable opportunité pour les constructeurs automobiles de notre pays. Le plus inquiétant est que, si les entreprises nationales ne se préparent pas à temps, des motos électriques bon marché et de mauvaise qualité importées risquent d'inonder les rues d'Hanoï.

Outre le coût d'achat d'un véhicule, les utilisateurs doivent également modifier leurs habitudes de déplacement, faire face au risque de pénurie de bornes de recharge, au risque d'explosion de la batterie et aux difficultés d'entretien. L'infrastructure nécessaire au passage aux motos électriques n'est pas encore prête pour une généralisation.

Parallèlement, de nombreuses personnes dépendent encore de la moto pour gagner leur vie : elles conduisent des taxis-motos, livrent des marchandises et travaillent dans des zones périphériques éloignées. Sans mesures de soutien, l’interdiction des motos à essence pourrait mettre en difficulté les moyens de subsistance de centaines de milliers de personnes.

Le problème, c'est que le système de transport doit être parfaitement intégré. Par exemple, les automobilistes circulant sur les rocades 2 et 3 doivent-ils laisser leur voiture à essence sur place lorsqu'ils empruntent la rocade 1 ?

Dans le même temps, Hanoï doit prioriser les ressources allouées aux transports publics : augmenter le nombre de bus propres, étendre le réseau de métro, construire des stations de correspondance et numériser le système de billetterie.

Selon ce plan, Hanoï vise à achever 410 km de lignes ferroviaires urbaines d'ici 2035 et 616 km d'ici 2045. C'est la bonne direction, mais cela nécessite des investissements accélérés, au lieu d'être dispersés et sans détermination comme c'est le cas actuellement.

La transition des véhicules à essence vers les véhicules électriques est une évolution inévitable, conforme à l'objectif de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de vie urbaine. Cependant, les politiques environnementales ne peuvent être imposées par de simples mesures administratives. Cette transition doit s'appuyer sur une feuille de route claire, une évaluation d'impact approfondie et, surtout, ne pas marginaliser les populations, notamment les plus vulnérables.

Hanoï doit choisir la bonne direction : non seulement « interdire l’ancien », mais aussi « construire le nouveau » – en investissant massivement dans les transports publics, en aidant la population à accéder aux technologies propres et en résolvant les problèmes environnementaux de manière globale.

Vietnamnet.vn

Source : https://vietnamnet.vn/chuyen-xe-xang-xe-dien-va-noi-lo-un-tac-o-ha-noi-2422171.html

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la deuxième réunion du Comité directeur sur le développement économique privé.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)

Comment (0)