Quand le sacré est déformé

Dans la culture vietnamienne traditionnelle, le sacré n'est pas seulement associé aux croyances ou à la religion, mais aussi au respect nourri par la foi, les souvenirs et les émotions collectives à travers de nombreuses générations.

Un vieux banian, un puits de village, un décret royal, une statue en bois… n’ont peut-être pas de valeur matérielle, mais ils sont « sacrés » parce que des générations de personnes s’y sont attachées, les ont vénérés et leur ont confié leur esprit.

De nombreux trésors nationaux, tels que la statue du bodhisattva aux mille bras et aux mille yeux de la pagode Me So, le tambour en bronze de Ngoc Lu, la cloche de la pagode Van Ban... étaient autrefois présents dans l'espace de culte, étroitement associés aux rituels communautaires.

Pour les anciens, les objets n'avaient de véritable valeur que s'ils étaient porteurs d'une âme. Ainsi, les tambours de bronze n'étaient pas de simples instruments de musique, mais occupaient une place centrale dans les rituels. Les statues de Bouddha n'étaient pas de simples sculptures, mais aussi des lieux de culte.

Lorsqu'un artefact est séparé de son contexte culturel et du respect qu'il suscite, même s'il existe encore sous sa forme originale, on considère qu'il a perdu son âme.

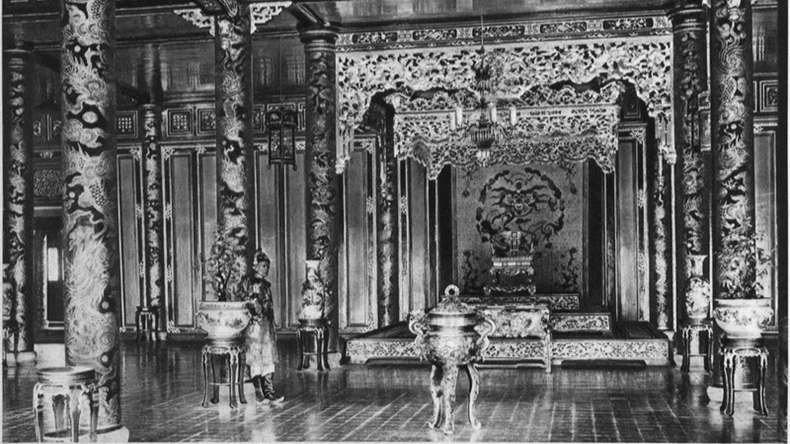

Monter sur le trône n'est pas seulement un acte offensant, mais une insulte à la mémoire sacrée d'une nation. Le trône n'est pas un simple objet ancien, mais un symbole du pouvoir royal, des rituels de la cour, de l'ordre social et de la continuité historique.

La profanation des symboles sacrés est un signe de la perte de sacralité dans les espaces culturels et spirituels, de l'effacement progressif des valeurs sacrées.

Le trône du palais de Thai Hoa. (Photo : Département du patrimoine culturel) |

Ce ne sont pas seulement les objets anciens qui sont « désacralisés », mais aussi de nombreuses fêtes traditionnelles.

De la procession de la Dame de l'Entrepôt à Bac Ninh, à la procession de l'eau à Nam Dinh, en passant par la prière des moissons du peuple H'Mong à Yen Bai , ces rituels, profondément ancrés dans les croyances agricoles et populaires, se sont peu à peu transformés en spectacles culturels destinés à répondre aux besoins du tourisme.

De nombreux édifices religieux ont été rénovés de façon moderne, avec des carreaux de céramique, des toits en tôle ondulée et des statues anciennes remplacées par des statues en ciment peint.

Des espaces qui devraient être solennels et silencieux, propices au recueillement, voient aujourd'hui leur profondeur spirituelle obscurcie. Même dans les musées, certains lieux abusent du son et de la lumière, perturbant le calme nécessaire à la contemplation. Nombreux sont ceux qui manquent de respect devant les lieux sacrés : ils grimpent sans précaution sur les objets pour les photographier, les touchent, jettent des pièces sur l'autel…

De nombreux spécialistes du patrimoine ont mis en garde : une fois le sens du sacré perdu, rien ne peut le remplacer. Quelle que soit la valeur d’un artefact, s’il est exposé sans contexte culturel ni lien avec la vie spirituelle, il n’est plus qu’un objet inanimé.

Restaurer le caractère sacré du patrimoine

La lutte contre la profanation est évoquée depuis longtemps, mais en réalité, il existe un manque de coordination entre les secteurs culturel, touristique et éducatif … Préserver le caractère sacré ne consiste pas seulement à maintenir la forme extérieure du patrimoine, mais surtout à préserver la profondeur spirituelle de ce patrimoine, qui a été transmis de génération en génération au sein de la communauté, respecté et chéri.

Ceci est particulièrement important pour le patrimoine culturel immatériel, où le sacré réside dans le rituel, l'espace, le temps et les personnes qui le pratiquent. Par exemple, lors de la cérémonie d'initiation du Dao Rouge, le sacré ne se limite pas aux costumes colorés ou à la musique entraînante, mais réside également dans le rituel de transmission du chaman à l'élève, par lequel les vivants se connectent à leurs ancêtres.

Cérémonie de passage à l'âge adulte du peuple Dao rouge à Lao Cai . (Photo : VU LINH) |

Le sacré ne peut être recréé par la technologie, mais doit être préservé au cœur même de la vie communautaire.

Pour les trésors exposés dans les musées, il est nécessaire de recréer soigneusement l'espace original, de la présentation à l'éclairage, en passant par le son, les explications et les récits descriptifs, afin de susciter un sentiment de sacré dans le cœur des visiteurs.

Le musée national de Kyushu (Japon) en est un exemple typique. La statue du Bouddha y est exposée sous une lumière douce, dans un espace paisible où résonne une musique méditative… créant ainsi une atmosphère sacrée et respectueuse pour le visiteur.

De plus, le rôle central de la communauté doit être réaffirmé et restauré. Les artisans, les gardiens du temple, les chamans et les sorciers ne sont pas seulement ceux qui accomplissent des rituels, mais aussi ceux qui préservent le savoir culturel et incarnent l'âme du patrimoine.

Lorsque des festivals sont « recréés » par des entreprises événementielles, les rituels sacrés se transforment facilement en spectacles commerciaux. En l'absence d'une frontière claire entre espace spirituel et espace touristique, le risque de perversion ne cesse de s'aggraver.

Pour préserver le caractère sacré des lieux, il est indispensable de mettre en œuvre une approche fondamentale et interdisciplinaire, de l'éducation aux politiques juridiques. Il convient d'inculquer aux enfants le sens du sacré à travers les croyances ancestrales, les rituels villageois et leur comportement face aux reliques et au patrimoine.

De nombreux pays à forte culture enseignent aux enfants la morale, les bonnes manières et le respect du passé comme autant d'éléments essentiels de leur passage à l'âge adulte. Parallèlement, il est extrêmement urgent de perfectionner le cadre juridique visant à protéger les trésors nationaux, à contrôler rigoureusement les activités de restauration et à empêcher la commercialisation du patrimoine.

Parallèlement, des politiques sont mises en place pour soutenir les équipes de préservation du patrimoine afin que le caractère sacré ne soit pas « rompu » par le processus de modernisation.

Dans la vie culturelle nationale, le patrimoine n'est pas seulement un artefact du passé, mais aussi un « objet sacré » associé à des croyances, des souvenirs, une spiritualité et une identité communautaire. Face à la situation de plus en plus fréquente de « désacralisation », préserver et restaurer le caractère sacré du patrimoine est non seulement un acte de préservation de l'éthique culturelle, mais aussi un moyen de raviver la foi, de renforcer l'identité et de préserver le fondement spirituel pour les générations futures.

Source : https://nhandan.vn/gin-giu-gia-tri-linh-thieng-cua-di-san-post882841.html

![[Photo] Des jeunes de Hô Chi Minh-Ville agissent pour un environnement plus propre](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762233574890_550816358-1108586934787014-6430522970717297480-n-1-jpg.webp)

![[Photo] Ca Mau « lutte » contre la marée la plus haute de l’année, qui devrait dépasser le niveau d’alerte 3.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762235371445_ndo_br_trieu-cuong-2-6486-jpg.webp)

![[Photo] Panorama du Congrès d'émulation patriotique du journal Nhan Dan pour la période 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

![[Photo] La route reliant Dong Nai à Ho Chi Minh-Ville n'est toujours pas terminée après 5 ans de travaux.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762241675985_ndo_br_dji-20251104104418-0635-d-resize-1295-jpg.webp)

![[Vidéo] Le ministère de l'Éducation et de la Formation annonce le plan d'inscription à l'université et au collège pour 2026](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762270484541_dung00-18-42-03still007-jpg.webp)

Comment (0)