Points positifs, de l'innovation au fond

Le premier point important concerne la méthode d'évaluation. Si, auparavant, l'examen testait principalement la mémoire, cette année, en mathématiques, en anglais, en physique, en chimie, en biologie, en économie et en droit, etc., de nombreuses questions portent sur des situations concrètes, exigeant des élèves qu'ils en comprennent la nature, raisonnent logiquement et appliquent leurs connaissances avec souplesse. La simple mémorisation ne suffit plus : les élèves doivent développer leurs compétences en résolution de problèmes. Les enseignants sont passés d'une approche explicative à une approche pédagogique axée sur l'accompagnement et la stimulation de la réflexion.

L'examen ne suit pas le manuel scolaire ; la partie à choix multiples est complétée par des questions vrai/faux et des questions à réponse courte. L'épreuve de littérature, qui n'utilise aucun manuel, vise à développer la compréhension écrite et les compétences en discussion sociale, et aborde les opinions et les sentiments de la jeune génération quant à l'avenir du pays. L'épreuve de langue étrangère évalue également les compétences linguistiques. Ce changement est conforme à l'esprit du Programme d'enseignement général de 2018 et au modèle « un programme, plusieurs manuels ».

Le deuxième point positif est que les résultats de l'examen reflètent clairement la différenciation : la note moyenne a diminué, passant de 6,75 (en 2024) à 6,17, mais le nombre de notes égales à 10 a fortement augmenté, passant de 10 878 à 15 331. L'examen était bien classé, ce qui aide les universités et les écoles supérieures à recruter plus efficacement et à limiter les risques de « passage inaperçu » ou de « manque de ressources ». L'examen garantit aux étudiants les plus brillants les conditions nécessaires pour s'épanouir et exceller.

Après les épreuves de mathématiques et de langue étrangère, l'opinion publique et les élèves ont exprimé leur mécontentement, jugeant les examens trop difficiles et dépassant les exigences du niveau requis. Par exemple, l'épreuve de langue étrangère comportait des questions d'un niveau supérieur à B1, équivalent à B2 ou C1. Pourtant, les résultats ont révélé 513 notes maximales (10) en mathématiques et 141 en anglais. La distribution des notes d'anglais était très régulière, avec un seul pic (5,3 points) et une répartition homogène de part et d'autre de ce pic, alors que les années précédentes, cette distribution présentait souvent deux pics.

Un autre point fort notable est l'évolution vers une plus grande personnalisation. Les candidats choisissent quatre matières parmi huit : deux matières obligatoires (mathématiques et littérature) et deux matières à option. Ces matières sont les suivantes : langue étrangère, physique, chimie, biologie, informatique, technologie, histoire, géographie, économie et droit. Cette méthode de sélection correspond mieux aux aptitudes, aux points forts et aux aspirations professionnelles de chaque étudiant. Auparavant, de nombreux étudiants qui n'avaient pas utilisé de langue étrangère lors de leur admission devaient tout de même passer l'examen, ou qui, bien que ne souhaitant pas suivre le bloc B00, devaient passer les tests de chimie et de biologie en choisissant la filière Sciences naturelles.

Parallèlement, l'examen de fin d'études secondaires de 2025 atteindra un triple objectif : l'évaluation des acquis, la fourniture de données d'admission aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur, et l'évaluation de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Les résultats de cette évaluation sont calculés à 50 % à partir du relevé de notes des trois années de lycée. Les universités n'acceptent pas les admissions anticipées et, si l'admission repose sur les notes du relevé de notes du lycée, la note du second semestre de la terminale est requise. Cela incite les élèves à fournir des efforts dès la seconde et à les maintenir jusqu'à la fin de la terminale.

L'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation prennent une importance accrue et ne sont plus négligés lorsqu'on sait comment réussir rapidement le concours d'entrée à l'université. Si l'établissement scolaire oriente les élèves vers les matières les plus adaptées à leurs aptitudes et organise l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation en respectant scrupuleusement les exigences du Programme d'enseignement général de 2018, les élèves obtiendront de bons résultats et les établissements et les collectivités pourront améliorer leur classement par rapport à 2024. À l'inverse, si l'orientation et l'organisation de l'enseignement ne répondent pas aux nouvelles exigences, les résultats seront moins bons.

L'organisation de l'examen témoigne des progrès réalisés en matière de transformation numérique. L'inscription en ligne à l'échelle nationale permet de gagner du temps et de réduire les erreurs ; le système de codage des épreuves a été renforcé en matière de sécurité. La publication intégrale des résultats (répartition des scores, médiane, écart-type, percentile, comparaison interprovinciale, etc.) favorise la transparence et la rigueur scientifique, permettant ainsi à la société d'appréhender les résultats sur la base de données objectives et non subjectives.

Finalement, l'examen a permis d'évaluer fidèlement la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage après plusieurs années de mise en œuvre du nouveau programme. De nombreux élèves ont été déconcertés par les problèmes pratiques et les questions interdisciplinaires, ce qui révèle un écart persistant entre la méthode d'enseignement actuelle et les exigences du Programme d'enseignement général de 2018, telles que définies lors de l'examen. Grâce à ces données, le ministère de l'Éducation et de la Formation et les établissements scolaires disposent d'éléments permettant de revoir les manuels scolaires, d'améliorer les méthodes d'enseignement, d'adapter les modalités d'évaluation et de s'assurer que le nouveau programme est mis en œuvre dans la bonne direction.

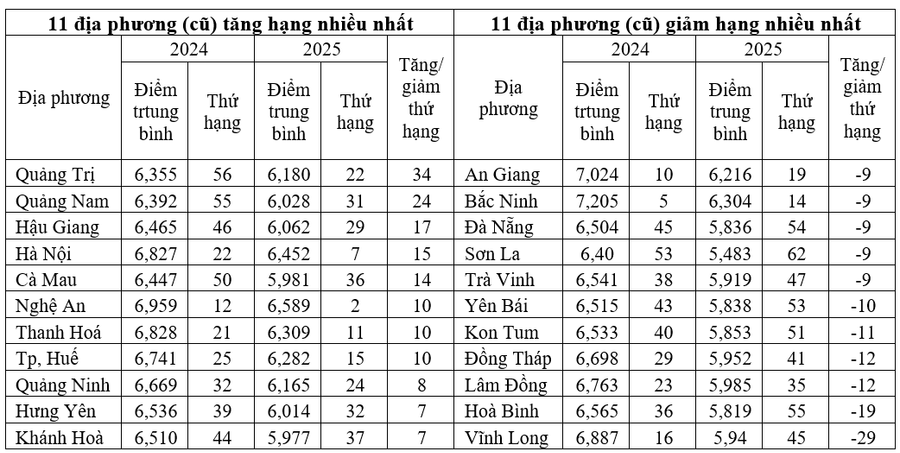

Onze localités ont vu leur classement augmenter ou diminuer de façon marquée.

Pour évaluer l’impact de la nouvelle méthode de test et du nouveau programme de test sur les localités, nous continuons à effectuer la même comparaison avec 63 localités qu’auparavant et comparons les classements entre 2024 et 2025.

Les résultats de la comparaison montrent que 11 localités ont significativement amélioré leur classement, tandis que 11 autres l'ont significativement dégradé. Il est à noter que la possibilité d'améliorer leur classement ne se limite pas aux localités défavorisées – grâce à l'absence d'examens de langue étrangère et au choix de deux matières correspondant à leurs points forts – mais se présente également dans des localités bénéficiant de conditions favorables, telles que Hanoï, Hué et Hung Yen.

Au contraire, certaines localités qui figuraient en bonne place dans les classements les années précédentes ont enregistré un recul, notamment Da Nang, Lam Dong et Vinh Long. Cela montre que la modification des modalités d'examen a entraîné un bouleversement significatif des classements, reflétant le niveau d'adaptation et l'efficacité de la mise en œuvre du Programme d'enseignement général de 2018 dans chaque localité.

Lacunes à surmonter prochainement

Malgré de nombreux points positifs, l'examen de fin d'études secondaires de 2025 révèle encore un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus.

Tout d'abord, les résultats dans de nombreuses matières restent faibles. La moyenne en mathématiques n'est que de 4,78 ; en anglais, elle est de 5,38 ; et en biologie, de 5,78. Le pourcentage de candidats en dessous de la moyenne dans certaines matières atteint 30 à 56 %. On constate notamment la présence de nombreuses notes maximales (10) et de faibles moyennes dans certaines matières, ce qui révèle une différenciation injustifiée ou un déséquilibre entre l'examen et le niveau général.

Deuxièmement, on constate un déséquilibre dans le choix des combinaisons d'examens. Cette année, la combinaison Sciences sociales reste prédominante, tandis que la combinaison Sciences naturelles a fortement diminué. En particulier, la biologie compte moins de 70 000 élèves inscrits (soit 6 %). Nombre de candidats optent pour des combinaisons « faciles à réussir » plutôt que de se baser sur leurs aptitudes ou leur projet professionnel, ce qui risque d'entraîner une pénurie de main-d'œuvre dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM).

Ce phénomène s'explique en partie par l'hétérogénéité des conditions d'enseignement. Dans de nombreuses régions reculées, on constate un manque de professeurs d'informatique, de technologie et de langues étrangères, des laboratoires limités et du matériel pédagogique obsolète. Les élèves hésitent à choisir ces matières, faute de bases solides.

Troisièmement, l'évaluation des relevés de notes du secondaire demeure incohérente. Utiliser les notes obtenues sur les relevés de notes pour déterminer l'obtention du diplôme est une bonne chose, mais certains établissements scolaires sont trop laxistes dans leur attribution, ce qui fait que les relevés de notes ne reflètent pas les véritables aptitudes des élèves. Actuellement, aucun mécanisme de vérification croisée ni de normalisation des critères n'existe, ce qui soulève des doutes quant à l'équité de la combinaison des relevés de notes et des résultats d'examens.

Comment innover dans l'enseignement et l'évaluation ?

Pour que l'examen de fin d'études secondaires devienne véritablement un moteur d'amélioration de la qualité de l'éducation, de nombreuses solutions doivent être déployées simultanément.

Il faut d'abord améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et réduire les disparités régionales. La qualité des établissements scolaires doit être la priorité ; les enseignants doivent bénéficier d'une formation continue aux méthodes de développement des compétences, à l'organisation active de la classe et à l'évaluation des connaissances. Les établissements scolaires doivent analyser les résultats des tests dans chaque matière, identifier les lacunes et adapter les contenus d'enseignement et les questions d'évaluation.

Il est particulièrement nécessaire d'investir simultanément dans les domaines des technologies de l'information, des technologies et des sciences naturelles, tant en termes de ressources humaines que d'infrastructures. L'organisation de deux sessions par jour, combinant expériences pratiques, activités STEM et orientation professionnelle, permettra aux élèves de faire le lien entre théorie et pratique, facteur clé d'un apprentissage concret.

Deuxièmement, il est essentiel de perfectionner les questions d'examen et les banques de questions standardisées. Le ministère de l'Éducation et de la Formation doit constituer une banque de questions standardisées, classées par niveau cognitif et domaine de compétences, afin d'évaluer précisément le niveau réel des élèves. L'utilisation de la technologie pour générer des questions en fonction des domaines de compétences permettra de limiter l'apprentissage par cœur et, simultanément, de mieux classer les élèves.

Troisièmement, il convient de normaliser et de numériser les relevés de notes. Il est nécessaire de mettre en place un cadre d'évaluation national unifié, intégrant les résultats des contrôles périodiques, les projets d'apprentissage et les travaux de recherche. La numérisation des relevés de notes facilite le suivi et la comparaison, et permet d'éviter les erreurs d'appréciation lors de la notation. Il est possible d'expérimenter une évaluation flexible de fin d'études, basée sur les notes d'examen ou sur une combinaison de notes d'examen et de relevés de notes, laissant ainsi aux élèves le choix de la méthode qui leur convient.

Quatrièmement, il convient de promouvoir la transformation numérique des examens. En vue de l'organisation d'examens informatisés à partir de 2027, il est nécessaire d'investir dans les infrastructures informatiques, notamment dans les zones défavorisées, en commençant par les matières où le nombre de candidats est faible afin d'acquérir de l'expérience. Les examens informatisés permettront d'accroître la transparence et, simultanément, de faciliter l'analyse des données pour favoriser l'innovation.

Cinquièmement, il est essentiel de changer de mentalité et de passer d'une vision des examens comme un moyen d'obtenir un diplôme à une vision plus axée sur le développement des apprenants. L'examen doit être perçu comme une opportunité pour les élèves de démontrer leurs compétences, d'éveiller leurs aspirations et d'orienter leur carrière. L'ascension de Nghệ An, Hộ Tinh et Thanh Hộa au sein du groupe des villes les plus performantes, aux côtés de Hanoï, Hội Phong et Hô Chi Minh-Ville, témoigne du rôle crucial de l'innovation dans les examens et les programmes d'enseignement général pour réduire les disparités régionales.

En 2025, neuf élèves ont obtenu la note maximale (30/30) aux examens d'entrée à l'université. Parmi eux, Tran Xuan Dam (lycée My Loc, anciennement Nam Dinh) s'est particulièrement distingué avec des résultats quasi parfaits dans quatre matières : mathématiques (10), physique (10), chimie (9,75) et littérature (9,25). Cette réussite témoigne non seulement de ses aptitudes personnelles, mais aussi de son esprit d'apprentissage et de sa persévérance.

Les résultats de l'examen de cette année sont sans équivoque : pour un véritable apprentissage, il faut des cours qui stimulent la pensée critique et les méthodes d'apprentissage autonomes ; pour des examens pertinents, il faut des évaluations qui évaluent précisément les aptitudes et qui soient transparentes ; et pour révéler les véritables talents, il faut un système éducatif complet qui les développe depuis le lycée, tout au long de l'enseignement supérieur, jusqu'à l'insertion professionnelle.

L'examen de fin d'études secondaires n'est qu'une étape après 12 années d'études, mais si nous savons comment en tirer parti, il deviendra un « tremplin » pour que l'éducation vietnamienne entre dans un nouvel élan – un esprit d'honnêteté et de créativité pour un avenir prospère de la nation.

Source : https://giaoducthoidai.vn/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-khoi-dau-va-ky-vong-hoc-that-thi-that-nhan-tai-that-post750053.html

![[Photo] Art unique de la peinture des masques Tuong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763094089301_ndo_br_1-jpg.webp)

![[Photo] Architecture unique de la station de métro la plus profonde de France](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763107592365_ga-sau-nhat-nuoc-phap-duy-1-6403-jpg.webp)

![[Photo] Cours spécial à Tra Linh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763078485441_ndo_br_lop-hoc-7-jpg.webp)

Comment (0)