N LE PARADOXE « VOLONTAIRE » DANS UN CADRE OBLIGATOIRE

La gratuité des frais de scolarité de la maternelle au lycée constitue une avancée majeure en matière de sécurité sociale. Cependant, au début de l'année scolaire, de nombreuses familles ont indiqué que si elles bénéficiaient de l'ensemble des programmes d'association/club et d'internat, le montant supplémentaire pourrait atteindre environ 2 à 2,2 millions de VND par mois et par élève. Pour les travailleurs ayant deux ou trois enfants scolarisés, cela constitue une préoccupation majeure.

Le paradoxe est flagrant en classe lorsque, à un moment donné, un groupe suit un cours payant tandis que l'autre attend. Le « volontariat » se transforme en pression douce. La décision des parents crée immédiatement deux expériences éducatives différentes au sein du même groupe, compromettant ainsi l'équité de la gratuité.

Les raisons invoquées par les écoles sont le manque de ressources (quotas d'enseignants, matériel, budget, etc.) et la nécessité de faire appel à des partenaires pour compenser. C'est la réalité, mais si les compétences clés du Programme d'enseignement général 2018, comme les langues étrangères, les technologies de l'information et l'autonomie, dépendent de services payants, la question de la conception du calendrier et de la garantie de la qualité du programme principal est incontournable.

Les parents sont mécontents car de nombreuses écoles ont des horaires de « matières facultatives » liés aux cours réguliers.

Le mécanisme de recettes et de dépenses du service commun est incohérent : le fournisseur fixe le prix tandis que l’école organise les cours, attribue les salles et, dans certains cas, indique même le ratio « gestion/équipements ». Les parents sont rarement informés publiquement du profil de l’enseignant, de ses normes de compétences, de sa feuille de route, des critères d’évaluation indépendants ou des principes de fixation des prix et du ratio d’allocation. Lorsque les informations sont incomplètes, le « volontariat » n’est plus un choix éclairé, mais un achat aveugle.

Il s’agit d’un signe de marchandisation dépourvue de règles du jeu, de normes publiques obligatoires (programmes, prix, contrats, taux de déduction, résultats), de processus de sélection des fournisseurs (appels d’offres/commandes) et de contrôle indépendant de la mise en œuvre dans les écoles.

Intérêts supérieurs des étudiants

Premièrement, la loi sur l'éducation et les droits de l'enfant pose le principe d'égalité des chances et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Percevoir des frais pendant les heures obligatoires et forcer les élèves non scolarisés à attendre facilement crée une stratification dans les classes, ce qui va à l'encontre de l'esprit d'égalité d'accès.

Les écoles publiques doivent rendre publics leurs revenus, leurs services, leurs normes de qualité et les résultats des évaluations. Pour les services externes, les écoles doivent communiquer un minimum d'informations, telles que : (1) la capacité juridique, le personnel enseignant (diplômes, certificats, vérification des antécédents adaptée au contexte scolaire) ; (2) le programme, la durée, le matériel pédagogique ; (3) le prix, les principes de fixation des prix, le ratio d'allocation ; (4) l'engagement de résultats, l'évaluation indépendante ; (5) le mécanisme de réclamation et le remboursement en cas de non-respect des normes. Si ces facteurs ne sont pas rendus publics, les « sujets volontaires » peuvent facilement se transformer en coercition déguisée.

De plus, l'apprentissage formel doit être conforme aux programmes obligatoires et respecter le calendrier approuvé. Les services payants doivent être proposés dans un créneau horaire distinct. Si, en raison de la nature de la journée scolaire, l'école est tenue de proposer une activité alternative pertinente (plan, objectifs, responsable, critères d'évaluation), les enfants ne doivent pas être laissés seuls à lire librement. Cela non seulement réduit l'expérience d'apprentissage, mais augmente également les risques de sanctions disciplinaires, de sécurité et de responsabilité juridique.

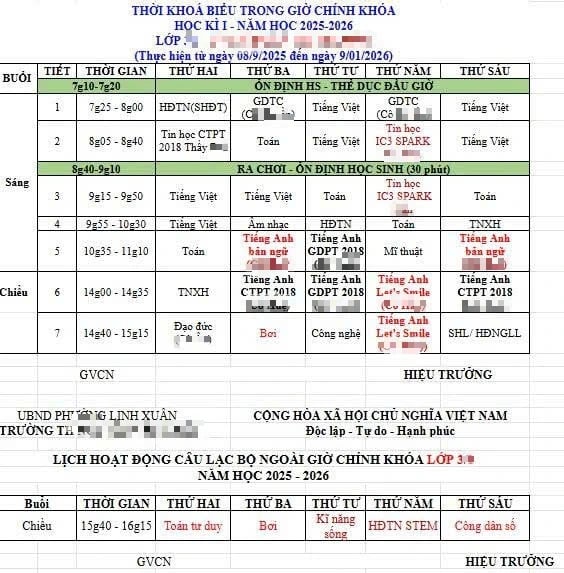

L'emploi du temps d'une classe de CE2 d'une école primaire, publié dans le groupe de parents d'élèves, a suscité l'indignation. Les matières surlignées en rouge sont des « matières facultatives », liées

PHOTO : FOURNIE PAR LES PARENTS

NÉCESSITÉ DE PROMULGUER UN ENSEMBLE DE NORMES

Pour mettre fin à la confusion entre les cours formels et les cours de service, assurer l’égalité des chances, la transparence des recettes et des dépenses et la sécurité scolaire, il est nécessaire d’édicter un ensemble de normes minimales qui s’appliquent uniformément dans tout le système et qui servent de base à l’organisation des horaires, à la publicité des liens, à la consultation des parents, au suivi de la mise en œuvre et à la définition des responsabilités.

Les écoles devraient être obligées de cesser d'alterner les matières payantes avec les heures de cours obligatoires. Revoir et diffuser l'ensemble du dispositif d'articulation.

Établir des critères minimaux pour les fournisseurs. Appliquer des contrats types, fixer des plafonds de prix par niveau ou par région. Publier les taux d'attribution, mettre en place un système d'évaluation indépendant et un mécanisme de remboursement en cas de non-respect. Sélectionner les partenaires par appel d'offres et éviter les nominations subjectives.

Ne recueillez les avis d'inscription sous forme de participation qu'en cas de consentement explicite et explicite, et non par défaut. Il est nécessaire d'indiquer clairement le plan alternatif et le droit de départ anticipé des élèves non inscrits. Il est également important de préciser clairement le responsable, le ratio d'encadrement et le plan de sécurité pour le groupe non inscrit, afin que les parents puissent choisir de laisser leurs enfants partir plus tôt. En particulier, une assurance obligatoire pour les activités à risque comme la natation doit être fournie.

Il est nécessaire de publier les horaires et les forfaits de services sur le portail, de disposer d'un canal de rétroaction en ligne, d'effectuer des contrôles surprises et de publier les résultats.

Il est important d'accroître l'investissement dans les compétences essentielles dès le programme scolaire. Il faut adapter les normes des enseignants, des salles de classe et des équipements. Les collectivités locales peuvent créer un fonds pour soutenir les opportunités d'apprentissage afin que les élèves défavorisés puissent bénéficier d'un accès équitable aux activités parascolaires.

La gratuité des cours est une politique tout à fait correcte, mais permettre à des « matières facultatives » d’empiéter sur des plages horaires obligatoires, créant ainsi deux expériences dans une même salle de classe, ne permet pas d’atteindre l’objectif d’équité dès la sortie de l’école.

Une éducation équitable ne se construit pas par des slogans mais par des actions très concrètes comme un emploi du temps clair, des conseils d’administration transparents, des alternatives décentes, des mécanismes de mesure indépendants et des engagements budgétaires directement axés sur les compétences de base.

Lorsque ces petites choses concourent toutes à l’équité, le terme « volontaire » retrouvera son véritable sens et les élèves auront une classe décente.

Repositionnement de la socialisation

Une véritable socialisation doit compléter les besoins divers, et non se substituer au programme de base. Placer les matières associées au bon endroit est le minimum, par exemple en les concentrant sur un créneau horaire précis (par exemple, le vendredi après-midi ou le samedi matin). Ceux qui en ont besoin peuvent s'inscrire, et ceux qui ne viennent pas peuvent partir plus tôt ou participer aux activités alternatives prévues.

Supposons que chaque élève dépense 2 millions de VND supplémentaires par mois pour la connexion, multipliés par plusieurs millions d'élèves et 9 mois par an : le chiffre est énorme. Quelle valeur pédagogique cette dépense crée-t-elle ? Comment est-elle mesurée ? Existe-t-il un système d'évaluation indépendant pour vérifier son efficacité ? L'État peut-il réinvestir la partie socialisée dans le programme scolaire au lieu de laisser les parents acheter chaque service séparément ? Seule une réponse convaincante à cette série de questions permettra à la socialisation d'élargir les opportunités, et non de creuser les inégalités.

Solution pour étudier 2 séances/jour

Il faut affirmer que l’organisation de cours à raison de 2 séances par jour n’est pas une expérience spontanée, mais qu’elle a une base légale complète.

Cependant, les difficultés et problèmes actuels sont indéniables. Il y a d'abord le manque d'infrastructures, puis le manque d'enseignants, notamment en musique , en beaux-arts, en informatique et en langues étrangères. À cela s'ajoute la pression financière : le budget n'est pas réparti équitablement, et une mobilisation des ressources sociales opaque peut facilement susciter des réactions. Enfin, si l'organisation de la deuxième session n'est pas scientifique, le risque de surcharger les élèves est réel, transformant la deuxième session en « cours supplémentaires déguisés », ce qui va à l'encontre de l'esprit d'innovation.

Pour surmonter ces obstacles, des solutions concrètes et spécifiques sont nécessaires, adaptées aux spécificités de chaque établissement. Pour les établissements disposant d'infrastructures et d'un effectif enseignant suffisants, il est nécessaire d'appliquer résolument le modèle standard : enseignement 5 jours/semaine, 7 périodes par jour, 4 périodes le matin et 3 périodes l'après-midi. Le programme du matin est axé sur le programme obligatoire, conformément au règlement ; l'après-midi, le programme principal se poursuit, avec des révisions, du tutorat, des formations et des activités de formation. Après la 7e période, l'école peut organiser des activités complémentaires selon les besoins, telles que l'apprentissage des compétences numériques, le sport , la musique, la peinture, etc., sur la base du volontariat et à la charge des parents.

Ainsi, le contenu pédagogique selon les besoins après la 7e période de la journée répondra aux besoins des élèves qui désirent y assister volontairement ou dont les familles ne peuvent venir chercher leurs enfants avant 16h30 et désirent s'inscrire à des cours supplémentaires.

Pour les écoles manquant de salles de classe, l'organisation de cours supplémentaires et de formations doit se faire en dehors des heures de cours habituelles. Les enseignants ont droit à la rémunération des heures supplémentaires et les élèves sont exemptés de frais de scolarité (car cette activité est réglementée par les documents du ministère de l'Éducation et de la Formation). Pour les écoles disposant de suffisamment de salles de classe mais manquant d'enseignants, il est nécessaire d'organiser deux séances par jour conformément au plan général, tout en versant des heures supplémentaires au personnel en place, ou de recruter des enseignants supplémentaires pour sept périodes par jour, financées par le budget de l'État.

Au niveau de la direction, le ministère de l'Éducation et de la Formation doit classer les écoles en trois catégories : les écoles qualifiées, celles qui manquent de salles de classe et celles qui manquent d'enseignants. Parallèlement, il faut promouvoir un mécanisme de coordination des enseignants entre les écoles, notamment dans les matières spécialisées ; soutenir des budgets raisonnables ; et exiger notamment des écoles qu'elles publient en toute transparence l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux activités de la deuxième session, tout en insistant sur le fait qu'elles n'intègrent absolument pas de périodes à la demande dans les sept heures quotidiennes.

Quang Minh (Centre de formation politique Phu Giao, Hô Chi Minh-Ville)

Source: https://thanhnien.vn/mon-tu-nguyen-trong-gio-chinh-khoa-nhung-van-de-phap-ly-can-xem-xet-185250921202645987.htm

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion du Comité permanent du gouvernement pour éliminer les obstacles aux projets.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/06/1759768638313_dsc-9023-jpg.webp)

Comment (0)