135の大学の代表者がドゥイタン大学で開催されたP2A年次総会(P2A AGM)に出席し、連携と学術交流のための解決策を提案しました。

これは毎年恒例のイベントで、今年で7回目を迎え、11月16日から19日まで開催されます。各校は、特に人工知能(AI)が人々の生活に大きな影響を与えている現状を踏まえ、学生の交流、学術交流、起業家精神を育む機会を増やし、生活課題の解決に貢献するための実践的な取り組みを数多く考案することを目指しています。

会議には ASEAN コミュニティの 135 校が参加し、職業スキルや創造的なスタートアップの開発に関するプロジェクト、ASEAN 諸国での学術交流、研究支援、インターンシップや就労支援、コミュニティ開発のための人道的活動など、次の段階に向けた方向性が示されました。

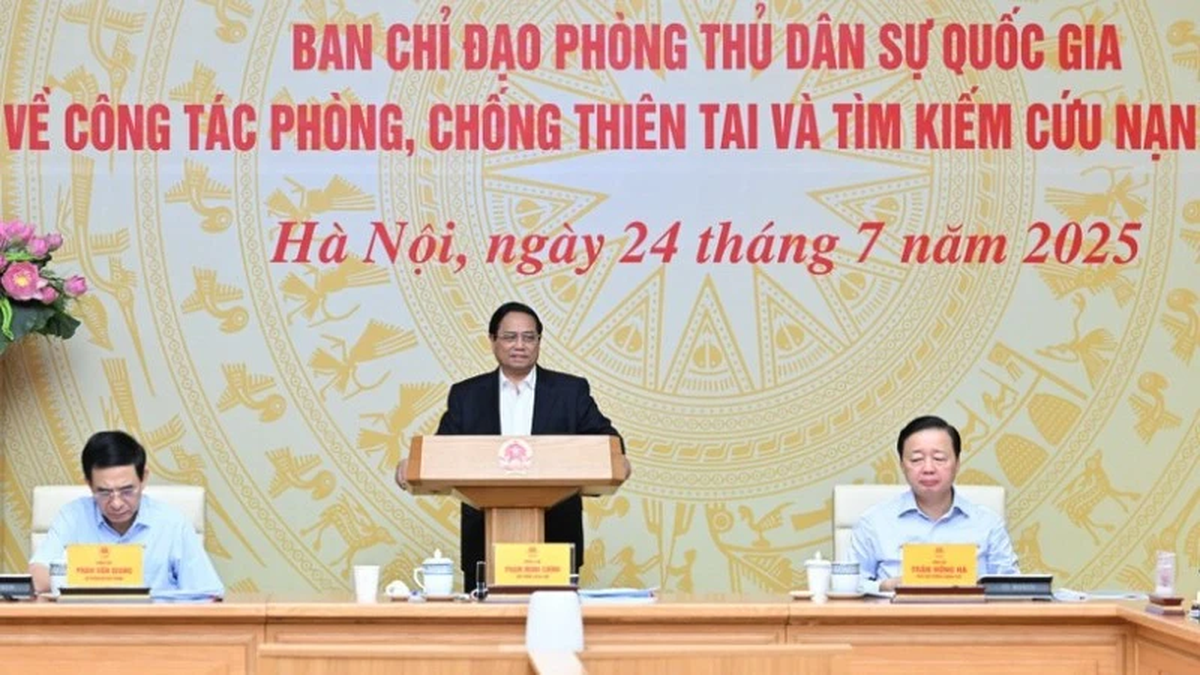

ASEAN諸国の学校から数百人の専門家が会議に出席した。写真:ドゥイタン大学

ドゥイタン大学評議会議長、功労教師レ・コン・コー氏は、2012年以来、この活動は様々な国から数千人の学生を惹きつけてきたと述べた。2020年初頭までに、P2AはASEAN加盟ネットワークとして認定された。今回の第7回会合で、P2Aは学生交流から教師、講師、研究者間の交流へと、10年間の活動期間に入る。

同氏はさらに、「技術開発の時代において、気候変動などの地球規模の問題に対応したり、AIがますます強力になるにつれて技術を習得したりするために、訓練や研究でさらに協力する必要がある」と付け加えた。

ドゥイタン大学評議会議長の功労者レ・コン・コー氏がイベントで講演した。写真:ドゥイタン大学

P2A戦略計画・開発担当ディレクターであり、ランシット大学国際化担当副学長でもあるジェルーン・シェドラー氏は、P2Aが長年にわたり各ユニットを強固なパートナーシップで結束させてきたことを改めて強調しました。P2Aが学生に提供する贈り物は、学びと人生における夢の実現のために、互いに繋がり、出会う機会です。「私たちは信頼と情熱に基づいてP2Aネットワークを構築しています」とシェドラー氏は強調しました。

会議では多くの専門家がプレゼンテーションを行い、非常に応用性の高い解決策を数多く提案しました。

この会合では、ASEAN 事務局未来教育顧問のエセル・アグネス・パスクア・バレンズエラ博士が「人工知能とデジタル化時代の教育と学術交流の未来」について講演し、シンガポールのテマセク・ポリテクニック国際関係部P2A対外関係担当ディレクター代理のリム・テン・レン氏がP2A学生交換プログラムについて報告しました。

同時に、各校の代表者らはP2Aの学生の活動や、課題と機会に直面したASEAN圏における学生交流の将来について共有し、同時に2024年に向けた新たなプログラムを提案しました。これに沿って、来年は多くのプログラムが実施される予定です。

具体的には、ASEAN市民権プログラムは、学生のASEAN加盟国への理解を深めることを目的としています。ASEAN研究ネットワークは、P2Aメンバーがアイデアや知識を共有し、教員と学生の研究能力を高めるためのプラットフォームを提供します。ASEANスキルフューチャーハブは、デジタル化、グリーン化、起業家精神に関する知識、スキル、能力の構築に焦点を当てたコミュニティを構築します。また、同組織は2025年に開催される大阪万博プログラムも発表しました。

専門家らが留学生コミュニティの発展の方向性について議論している。写真:ドゥイタン大学

第7回P2A年次総会の主催者を代表して、ドゥイタン大学副学長のレ・グエン・トゥ・ハン博士は、学生交換プログラムがすべて海外旅行であるため、パンデミックによって多くの課題が生じていると述べました。しかし実際には、P2Aはパンデミックの間、様々なコミュニケーションと連絡手段を通じてより強固な組織へと成長しました。P2Aは、パンデミック以前よりも多くのASEANの学生向け活動を企画し、会員数もパンデミック当時と比べて倍増しました。

「着実に前進したいのであれば、私たちは共に歩むべきだと信じています。P2Aはパンデミックの間、団結、献身、そして互いへの深い思いやりのおかげで、より強くなり、ここまで来られました」と彼女は断言した。

P2Aは2012年に設立され、当初はランシット大学(タイ)、ズイタン大学(ベトナム)、ノートン大学(カンボジア)、ミャンマーコンピュータサイエンス研究所、ラオス国立大学の5校が加盟しました。2023年には、国立科学技術大学(フィリピン)、マプア・マラヤン・ラグーナ大学(フィリピン)、サイゴンビジネススクール(SBS)の3校が新たに加盟し、加盟校数は合計135校となります。

ティエンミン

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)