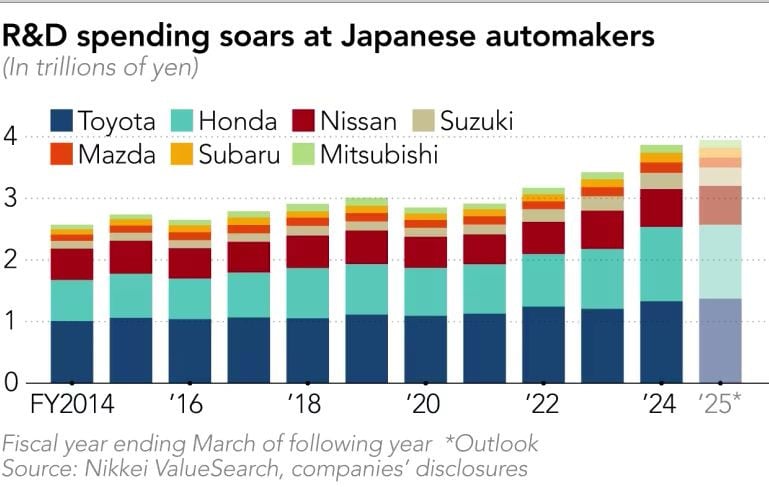

日経アジアによると、トヨタ、ホンダ、日産、スズキ、マツダ、スバル、三菱自動車の主要7社の研究開発(R&D)総支出は2024年度に3兆8,700億円(253億ドル)に達し、10年前に比べて50%以上増加しており、2025年度(2026年3月期)には3兆9,400億円(262億7,000万ドル)まで増加すると予想されている。

この期間に研究開発費を最も増加させた3社は、スズキ(111%増)、スバル(92%増)、ホンダ(81%増)であった。

これらの膨大な数字の原動力となっているのは、電気自動車、ソフトウェア技術、グリーンエネルギーの分野で競争をリードするBYDなどの中国のライバル企業からの競争圧力です。BYDは現在、年間最大75億ドル(約1兆2000億円)を研究開発費に投じており、これはホンダと同額で、日本最大の投資家であるトヨタに次ぐ規模です。

日本の自動車メーカーは、カーボンニュートラルの実現に向けて、内燃機関やハイブリッド車の改良を継続しながら、電気自動車(EV)の開発も進める「多角的」戦略を採用しています。そのため、バッテリー、AI、新素材など、多くの技術への投資を同時に分散させる必要が生じています。

日産は2025年日本モーターショーにおいて、独自のハイブリッド技術「e-Power」と電動四輪駆動システム「e-4orce」を搭載した新型エルグランドを発表しました。この2つの技術は、燃費向上、車体振動低減、そしてドライビングフィーリングの最適化に貢献します。

「エルグランドは、インテリジェンス、効率性、そしてエンゲージメントの新しい時代を象徴するものです」と日産のイヴァン・エスピノサ社長は語った。

一方、スズキは2026年度に発売を予定している電気軽自動車のコンセプトカー「ビジョン イースカイ コンセプト」も発表した。また、CO2を排出しないスズキのスクーター「バーグマン」に水素エンジンを導入したほか、トヨタ自動車やダイハツ工業と小型電気トラックの開発で提携している。

スズキの鈴木俊宏会長は「環境に優しい技術を人々の日常生活に取り入れていきたい」と語った。

マツダは、車載CO2回収装置や微細藻類から抽出したカーボンニュートラル燃料など、環境に優しい技術を導入することで、異なるアプローチを採用しています。

「当社が開発したCO2回収装置は、排気ガスから直接CO2を回収することで、効率的にCO2を回収することができます」と、マツダの毛籠勝弘社長は水曜日の記者会見で述べた。「回収したCO2は、 農業や高性能炭素材料の製造に再利用することができます。」

エネルギー技術に加え、人工知能(AI)とソフトウェアも自動車メーカーが開発を進める重要な分野になりつつあります。ホンダは、ユーザーが目的地を設定すると自動的に車両を制御する次世代の先進運転支援システム(ADAS)の開発を加速させると発表しました。この技術は、2027年から電気自動車とハイブリッド車の両方に搭載される予定です。

アナリストらは、巨額の投資にもかかわらず、円安による増額分も含め10年間で50%の増加は十分とは言えず、このスピードでは中国との差を縮めるにはまだ不十分だと指摘する。

日本の自動車メーカーがテクノロジー分野への多角化を進める一方で、中国や韓国のライバル企業は、世界的に急成長している電気自動車とソフトウェアに資金を注ぎ込んでいる。

日本の自動車メーカーは、自社の地位を強化するため、国際連携の強化を模索しています。ホンダは2025年10月初旬、米国の人工知能関連技術スタートアップ企業Helm.aiへの追加投資を行い、IBMと提携してチップとソフトウェアの開発に着手しました。

なお、ホンダと日産は今年2月に合併協議を中止したが、人工知能や自動車の電動化の分野では引き続き協力している。

マツダが製造工程の改善で日本製鉄と提携する一方、日産もルノーや東風とのグローバル提携を活用し、欧州や中国市場向けの戦略的な電気自動車の開発に取り組んでいる。

「私たちは変化を受け入れ、あらゆる革新的なアプローチを駆使して日本のモビリティの伝統と未来を再構築することに尽力しています」とエスピノサ氏は主張した。

日本の自動車産業の力強い復活は、単なる技術競争ではなく、イノベーションがもはや選択肢ではなく生き残りの条件となっている世界の電気自動車時代における日本の地位を再確認するための努力でもある。

日経アジアによると

下記にコメントを残すか、VietNamNet Newspaperの記事をメールで共有してください(otoxemay@vietnamnet.vn)。適切な内容を掲載させていただきます。よろしくお願いいたします。

出典: https://vietnamnet.vn/cac-hang-xe-nhat-doc-hang-chuc-ty-usd-dau-tu-doi-moi-truoc-suc-ep-tu-trung-quoc-2458078.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相が汚職、浪費、ネガティブな言動の防止と撲滅を目的とした第5回全国報道賞授賞式に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)

![[写真] ダナン:水は徐々に引く、地元当局は浄化活動に活用](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)

コメント (0)