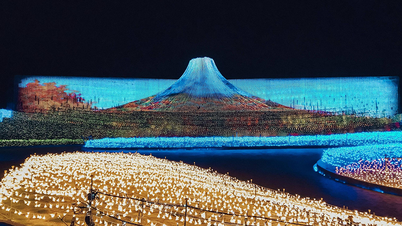

日本海に位置する「黄金の島」佐渡は、徳川幕府にまで遡る印象的な歴史的旅で観光客を魅了するだけでなく、独特の地域文化で人々の心の中に特別な位置を占めています。

|

日本海に位置する佐渡島には、合計55の金銀鉱山があり、江戸時代から400年以上にわたり、78トンの金と2,330トンの銀を産出してきました。(出典:sadotravel.wordpress) |

佐渡島は、日本の新潟県佐渡市にあります。『古事記』(日の出ずる国)にまつわる最古の記録である『古事記』によると、佐渡島はイザナギとイザナミの二柱の神によって創造された7番目の島です。

考古学的証拠によれば、佐渡にはおよそ 1 万年前に人が住み、貴金属である金に関連した繁栄の時代を経験しました。

1601年、佐渡島で金鉱が発見され、将軍徳川家康は開発と直接支配を開始しました。金鉱は徳川幕府の重要な財政源となり、徳川幕府は260年間の統治という、今日に至るまで日本史上最長かつ最も安定した政権を維持しています。徳川幕府、江戸幕府、あるいは江戸時代は、いずれも1603年から1868年までの徳川政権の時代を指す異なる名称です。

1952年には金鉱山のほとんどが廃坑となり、島には鉱山労働者全体の約10%しか残っていませんでした。1989年には最後の金鉱山が完全に閉山し、佐渡は徐々に観光開発へと重点を移していきました。2022年1月28日、岸田文雄首相は佐渡金山をユネスコ世界遺産に推薦する計画を発表しました。

国際産業遺産保存委員会(TICCIH)のマイルズ・オグルソープ会長は、「17世紀初頭、日本は世界の金供給量の5分の1を占めており、その半分以上は佐渡で産出されたと考えられています」と述べました。

|

| 宗太夫トンネル - 江戸時代初期の金属鉱山トンネル。(出典:city.sado.niigata.jp) |

現在、かつて大規模な金銀鉱山を誇った相川地区では、訪問者は佐渡の黄金時代を追体験することができます。 当時の徳川幕府。 金鉱が発見される前、海岸沿いには家が十数軒しかなかったものの、人口は急速に増加し、1610年代から1620年代にかけては一時5万人に達しました。現在、金鉱は一般公開されており、当時の活動を展示・紹介する博物館が併設されています。

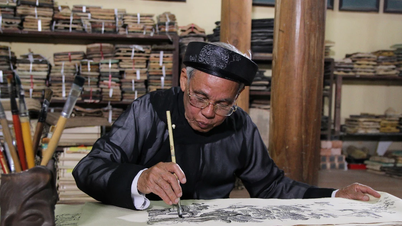

金鉱山以外にも、佐渡島の文化は北陸地方や西日本の慣習の影響を大きく受けており、鎌倉時代(1185~1333年)と室町時代(1336~1573年)には、流刑となった貴族や知識人が詩歌や楽器などの宮廷文化を持ち込んでいます。

さらに、鬼太鼓(おにだいこ)は佐渡島でしか見られない希少な伝統芸能です。120以上の集落に鬼太鼓の団体があり、代々受け継がれています。

鬼太鼓の演奏では、演者は鬼の面をかぶり、太鼓のリズミカルな音に合わせて踊ります。これは、邪気を払い、豊作を祈願する神道の儀式とされています。

[広告2]

ソース

コメント (0)