この時代を代表する才能ある作家には、中上健次と松本清張がいる。一人は戦後生まれの作家で、もう一人は戦後に執筆を始めた。

1945年以降の文学

1970年代まで、「純文学」の分野では、男性作家も女性作家も宗教的、 政治的、社会的な関心を抱いたり、欧米文明を求めたりして、「どう生きるか」という問いの答えを探していました。これは、「振る舞い方」を模索する儒教の伝統の範囲内でした。

現代社会の激動に直面した若い世代の作家たち(30~40歳前後)は、長年「真剣な」探求をすることなく、あらゆる面で奔放な作家生活を送ってきました。この時代を代表する才能豊かな作家には、中上健次と松本清張がいます。一方は戦後生まれ、もう一方は戦後に執筆活動を開始しました。

中上健次(1946年 - 1992年)は、現在まで、部落民(日本の歴史を通じて日本社会の最下層にいた被差別部落の集団)であることを公然と認めた最初で唯一の戦後日本の作家として有名である。

大学を卒業しなかった中上は、先輩や同世代の小説とは大きく異なる小説を執筆した。彼の作品は、西日本の被差別部落社会で生き抜くために奮闘する男女の激しい人生経験を描いている。彼の小説の中で、彼はしばしば自らが育った被差別部落社会に舞い戻る。

代表作には、 『岬』 (1976年、芥川賞受賞)、 『枯木灘』 (1977年、毎日文学賞・芸術賞受賞)、 『地の果て至上の時』 (1982年、 『千年の有楽』 (1982年)、 『日輪の翼』 (1984年)、『軽蔑』(1992年)などがある。中上は英語とフランス語でも執筆活動を行っていた。絶頂期に46歳で癌のため死去した。

* * *

|

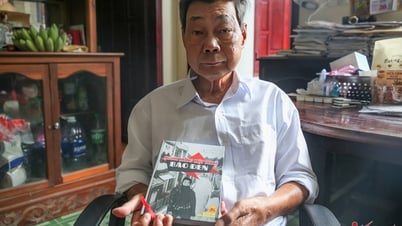

| 作家・松本清張。 |

松本清張(1909-1992)は、推理小説や古代史小説を普及させた作家として知られています。

彼の作品は、多くの場合、より広範な社会的文脈と戦後のニヒリズムを反映しており、人間の心理と日常生活の要素をシンプルなスタイルで描いています。

彼は40歳になるまで最初の作品を出版しませんでしたが、その後40年間で歴史小説や推理小説など450冊以上の作品を出版しました。

彼の最も有名な推理小説には、『砂の器』(1961年)と『霧の旗』(1961年)があり、これらは英語を含む複数の言語に翻訳されています。松本清張は、人気ノンフィクション作品『日本の黒い霧』(1960年)で反米感情を巧みに描き出しました。この作品では、野心的な探偵が、アメリカの秘密諜報員、有名な事件、戦後の未解決犯罪に関わる巨大な陰謀を暴きます。松本清張は考古学と古代史に興味を持っていました。

その他の長編小説および短編小説:長編小説: 『目の壁』 (1958年)、 『黒い樹海』 (1960年)、 『時代の習俗』 (1962年)、 『ガラスの城』 (1976年)、 『渦』 (1977年)、『彩り川』 (1983年)、 『黒い空』 (1988年)、 『神々の乱心』 (1997年)。短編小説: 『西郷札』 (1951年)、 『清張通信』 (1976年 - 1983年)。

* * *

前世紀の80年代から90年代初頭にかけて、日本でベストセラーとなった3冊の本は、 『孔子』 (井上靖著)、 『トットちゃん』 (黒柳哲子著。ベトナム語をはじめ20以上の言語に翻訳された児童教育物語)でした。科学分野では、『色彩の調和』 (渋川・高橋雄三共著)が挙げられます。これらの作品は必ずしも価値のある本ではありませんが、日本でベストセラーとなった3冊の本は、社会全体の発展という文脈における安定した社会への健全な関心を反映しています。

21世紀に入り、イデオロギーに関係なく、日本を愛するか嫌うかに関係なく、いかなる国も国民も日本の進歩に無関心でいることはできません。

地理と歴史は、状況や時期は異なるものの、ベトナムと日本に共通の問題をもたらしてきました。両国は21世紀の中心地域であるアジア太平洋地域に位置し、中国文化(特に儒教と仏教)の影響を深く受けながらも、独自のアイデンティティを維持し、独自の国民文化を創造してきました。16世紀から19世紀にかけて、両国とも西洋やキリスト教と接触し、工業化を通じて近代化を進めなければなりませんでした。

特に文化分野において、両国は一連の類似した問題に取り組まなければなりません。近代と伝統、東洋と西洋、創造性と革新、国内と国際、物質文化と精神文化の関係などです。日本はベトナムとは異なる政治・社会体制を辿り、異なる歴史を持っています。しかし、だからといって、日本文化に関する真剣かつ客観的な研究が、国民的かつ社会主義的な文化を築く過程において役に立たないということではありません。

[広告2]

ソース

![[インフォグラフィック] LG xboom AI:この夏最もクールなZ世代向けポータブルスピーカー](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/29/db13af6569c24d0582b8a1c82e7cecd2)

コメント (0)