カナダ経済は、一時的な低下の後、インフレが再び上昇の兆しを見せており、依然として安定的な回復には至っていません。これにより生活費が高騰し、カナダ国民全体、特にカナダ在住のベトナム人の生活は困難を極めています。

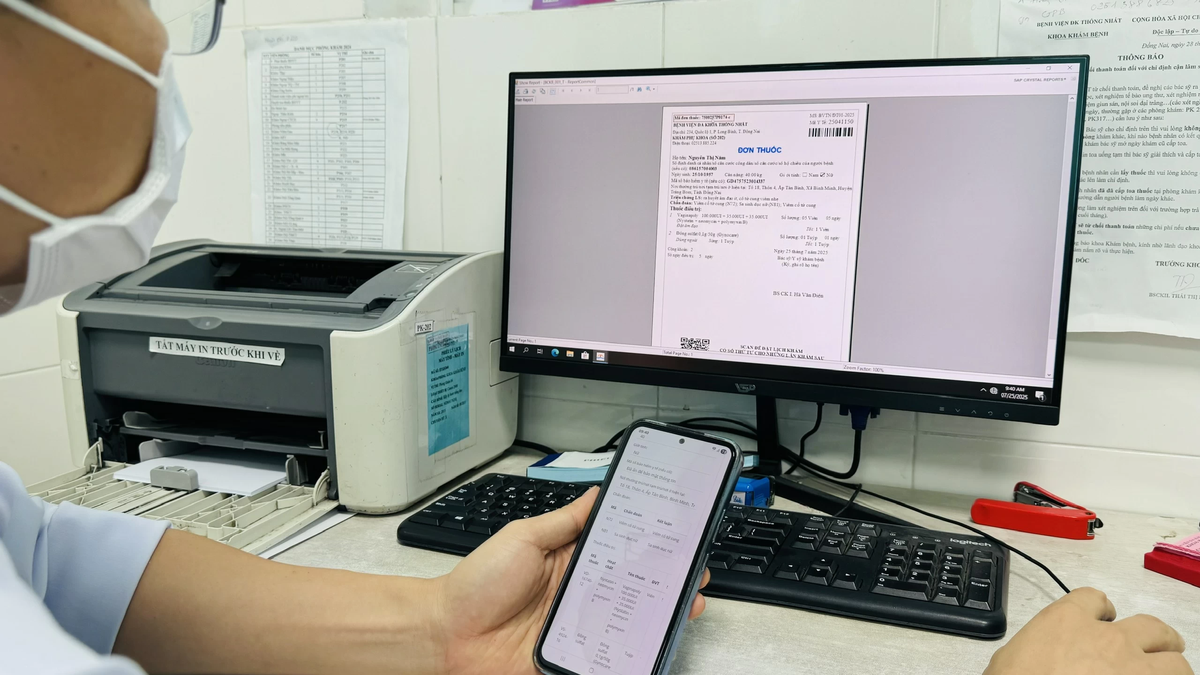

カナダのインフレ率は約40年ぶりの高さを記録した。(写真:ロイター)

このような状況下で、ほとんどの商品の価格が上昇しており、インフレの進行は避けられない状況となっています。具体的には、昨年と比較してガソリン価格は6.3%、家賃は6.1%、食料品は10%近く上昇し、特に住宅ローン金利は30%も急騰しました。インフレは、カナダに居住、留学、就労する多くのベトナム人の日常生活に影響を与えています。

カナダ統計局は、2023年4月のカナダのインフレ率が前月比0.1%上昇し、4.4%となったと発表した。これは昨年6月以来のインフレ率上昇であり、カナダ銀行の目標2%への調整を困難にしている。昨年と比較して、ガソリン価格は6.3%、家賃は6.1%、食料品・食品は10%近く上昇し、特に住宅ローン金利は30%急騰した。

カナダの元政府高官チュン・ヴィン氏は、食品価格、特にアジアの食品の価格が大幅に上昇し、品目によっては30%も値上がりしたと語った。

多くの人々は、困難を緩和するために卸売り先を探したり、地方自治体に支援を求めたりしなければなりません。電気代、ガソリン代、家賃など、価格をコントロールできない品目もあります。これらが課題です。

しかし、チュン・ヴィン氏は、柔軟性と予防的な習慣があれば、ベトナム人は支出を削減しなければならなくなったとしてもそれほど大きな影響を受けないだろうと信じている。

一方、トロントで移民コンサルタントとして働くホー・アン・ホアさんは、自分は他の人よりも幸運で、仕事はかなり安定しており、価格高騰にも対処できるだけの収入がまだあると語った。

カナダで弁護士兼移民コンサルタントとして働く私にとって、インフレと物価上昇は、クライアントがカナダで生活し、勉強するだけでなく、家を借りなければならないという状況に少なからず影響を与えます。しかし、カナダのインフレと物価上昇は、他の多くの国に比べると依然として「比較的過ごしやすい」と言えるでしょう。だからこそ、多くの外国人がカナダに留学し、定住するためにやって来るようになり、彼女の仕事は多忙になっているのかもしれません。

ベトナムの若者には、困難を乗り越えて前進し続けるための適切な方法がそれぞれあります。

カナダ在住のベトナム人は、カナダの物価が高騰する中、困難を乗り越え、立ち上がるために状況を適切に対処し続けている。写真:インターネット

ブリティッシュコロンビア大学(カナダ、バンクーバー)の学生、グエン・チュン・コアさんは、ここ数ヶ月、日々の支出の計算と管理の方法を学び始めなければならなくなり、ストレスを感じることが多くなったという。コアさんによると、現在、レストランでフォー1杯の値段は15~16カナダドルだが、1年も経たない前は11カナダドルだったという。スーパーで売られている米1キロや野菜1キロの値段は、平均2~3カナダドル値上がりした。特に、最も値上がりしたのは家賃だ。家賃が大幅に上昇したため、地方自治体は値上げの上限を20%以下にするという規制を出さざるを得なくなった。コアさんは次のように語った。「 政府は国民への負担を軽減する努力をしてきたが、同時に多くの物価が上昇したことで、部分的な奨学金を受けて勉強している留学生や家庭があまり裕福ではない人たちには多くの困難が生じている。裕福な家庭の学生でさえ、節約の仕方を学び始め、以前のように散財することはしなくなっている。」

美容師兼スキンケアワーカーのジェシー・タオ・トランさんは、自身のような新卒者の場合、書類手続きが簡単で仕事内容も柔軟なため、採用企業はパートタイムで採用することが多いと話しました。パートタイムであれば、複数の仕事を同時にこなすことができ、配達、ウェイター、ペットの散歩代行など、自分が引き受けた仕事に時間を割くことができるからです。

これらは地元の人々にはあまり選ばれない非常に人気のあるサービス産業であるため、学生や新卒者にとっては追加収入を得て生活に溶け込むチャンスがたくさんあります。

カナダで勉強し生活しているベトナム人学生は、奨学金や家族手当に加えて、アルバイトをしたり、節約したりして、「価格高騰」の時期に生活を安定させようと努めている。

オタワ大学2年生のミンさんは、パートタイムの賃金は上昇しているものの、インフレに追いつけず、彼のように個人的な出費を削減せざるを得ない学生が多いと話しました。学生は固定費に加えて、電気代や水道代といった非固定費も削減しようとします。

カナダ人も、生活必需品以外の買い物を控えているため、インフレの影響を感じています。政府の現在の課題は、インフレ率を目標の2%に戻すことですが、実現は2024年後半になるかもしれません。

コンダオ

コメント (0)