近年、省内のツバメの巣養殖は、シンプルな技術、低い投資資本、低い労働コスト、高い経済効率を背景に、大きく発展してきました。しかし、こうした利点に加え、ツバメの巣養殖には多くの潜在的なリスクがあり、景観、環境、そして人々の生活に影響を与えています。

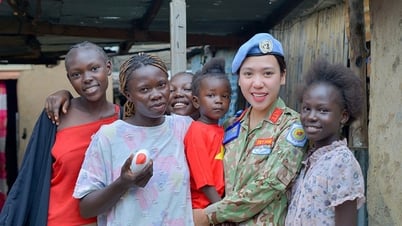

ダウティエン郡ミンタン村のツバメの家

自発的

現在までに、省内には700以上の巣箱があり、推定床面積は167,000平方メートル、飼育されている鳥の総数は40万羽を超えています。巣箱のほとんどはダウティエン郡、フージャオ郡、バウバン郡に集中しており、残りは郡、町、都市部、住宅密集地域に散在しています。

ダウティエン県ロンタン村の優秀な農家兼実業家であるヴー・ティ・トゥアットさんは、アナツバメの飼育に必要なのは巣箱の建設と良質な餌だけで、あとは鳥たちが勝手に寄ってくると言います。大型の巣箱を長年所有し、経験を積んだ家庭では、毎月数キログラム以上の生のツバメの巣を簡単に収穫できます。生のツバメの巣の市場価格は現在、1キログラムあたり2,000万~3,000万ドンと高く、利益は決して小さくありません。しかし、アナツバメの飼育で最も難しいのは、周辺住民に影響を与えないよう、環境と騒音に配慮することです。

これはまさに多くの経済的利益をもたらす産業と言えるでしょう。しかし、こうした利点に加え、かつてのようなアナツバメの大量飼育は、景観、環境、そして人々の生活に影響を与え、鳥インフルエンザ、特に人に感染する可能性のある系統の鳥インフルエンザの蔓延のリスクを潜在的に引き起こしています。アナツバメの巣箱は住宅地の住宅やその他の土木施設と併設されていることが多く、特にアナツバメを誘引するためのスピーカーから発生する騒音など、人々の生活に影響を与えています。

省畜産・獣医・水産局によると、同州におけるツバメの巣養殖産業の発展の可能性と将来性は非常に大きい。同州には多くの地域に良好な微気候、自然の小川や田園地帯があり、昆虫の生育に好都合で、鳥類の主要な食料源となっている。しかし、経験のない世帯が大規模な投資を行えば、容易に破産の危機に陥る可能性がある。

効果的な計画と管理

近年、省内の畜産業は急速に発展し、社会経済の発展に大きく貢献しています。しかしながら、依然として多くの小規模畜産農家や、都心部、町、住宅地に集中する畜産農家が、環境汚染を引き起こしています。特に、アナツバメの飼育は自然発生的に増加し、環境汚染を引き起こし、疾病リスクや騒音などを引き起こし、地域社会の生活に影響を与えていますが、政府は未だ厳密な管理を行っておらず、管理に関する規制も限定的です。

省人民評議会は、畜産法の実態と内容を踏まえ、決議第11/2020/NQ-HDND号を公布し、市、町、郷、居住区の都心部における畜産禁止区域、畜産禁止区域外への畜産施設の移転支援策、アナツバメの飼育区域を規定しました。同時に、管理強化のため、省人民委員会は省内におけるツバメの巣養殖活動の管理強化に関する2つの指令を公布しました。

同省畜産・獣医・水産養殖局畜水産管理部長のフイン・ティ・キム・チャウ氏は、省人民評議会決議第11号が2021年1月1日に発効して以来、畜産法の詳細なガイドラインに関する政府法令第13号、畜産における違反に対する行政処分の規制に関する政府法令第14号を施行しているほか、検査や検討を通じて、現在まで、ツバメの巣養殖施設を所有する組織や個人から、決議第11号の規定の遵守に関する困難さについてのフィードバックは受け取っていないと述べた。

さらに、省畜産・獣医・水産局は、いくつかの重要な内容について、広報活動と動員を強化しました。アナツバメの飼育施設は、規定に従って、飼育禁止区域外(ベンカット郡アンディエン、フーアン、アンタイの3つのコミューンにおけるサイゴン川とティーティン川沿いの農地計画区域を除く)のアナツバメ養殖区域にのみ設置し、アナツバメ小屋は居住地から少なくとも300m離れた場所に設置する必要があります。アナツバメ小屋および養殖に使用する機器は、アナツバメの習性に適したものでなければなりません。

決議第11/2020/NQ-HDND号の発効日前に稼働していた巣箱が、本決議第3条の規定を満たさない場合、現状を維持し、拡張してはならず、住宅地に位置し、かつ、住宅地から300メートル以内にあり、拡声器を使用して音声を放送してはならない。巣箱養殖活動に必要な水質を確保するために十分な水源があり、環境保護法の規定に従って環境保護措置を講じなければならない。巣箱製品の原産地のトレーサビリティを確保するために、巣箱養殖活動、前処理、巣箱の保存に関する情報の記録とアーカイブが存在する必要がある。巣箱の利用および科学的研究以外の目的で巣箱を狩猟または誘引してはならない。

アナツバメ飼育・誘引ハウスの多くは、低層階に住居、高層階にアナツバメ養殖場を併設するといった、自然発生的な形態をとっています。実際、アナツバメ飼育世帯の中には、建築許可申請を行いながら、完成後にアナツバメ養殖を行うといった規制を回避しようとするケースが多く見られます。しかしながら、住宅地への恣意的なアナツバメ養殖ハウスの建設や、住宅の改築・増築・転用は、多くの管理上の課題を引き起こしています。

フォン・ダイアログ

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)