7月から基本給は30%増の234万ドンとなり、過去最高額となった。この恩恵を受けた幹部、公務員、公務員(軍人を除く)は推定278万人に上る。このグループの給与、手当、各種制度は、階級と等級に応じた係数に基本給を乗じて算出される。

公務員の収入は改善しているが、一部の国会議員やベトナム労働総同盟の指導者らは、市場価格が「流れに乗って」今回の給与調整とともに上昇する可能性があると懸念を表明している。

しかし、専門家によると、賃金上昇はインフレを測る指標である消費者物価指数(CPI)の異常な変動の原因ではない。

1994年から2008年(最低賃金が公共部門と民間部門の両方に適用されていた時期)の賃金上昇とインフレの関係に関する研究において、グエン・ヴィエット・クオン博士(ハノイ国立大学経済学部)は、賃金調整はCPIの変動と相関していないと指摘した。

「最低賃金の引き上げはインフレ率を高めるのではなく、むしろインフレの結果である」とクオン博士は結論付けた。

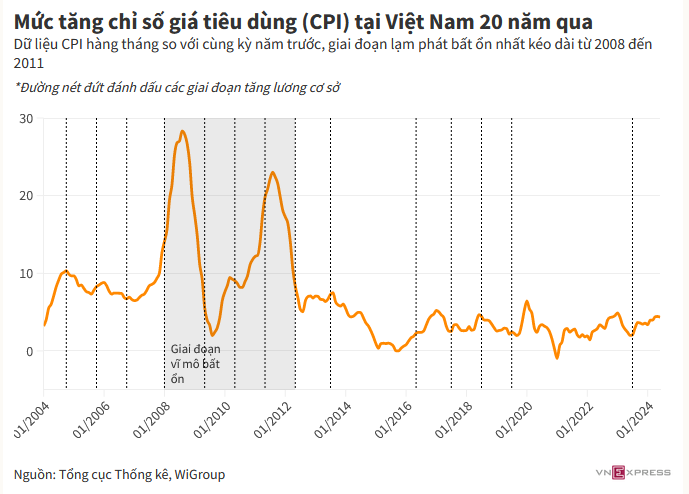

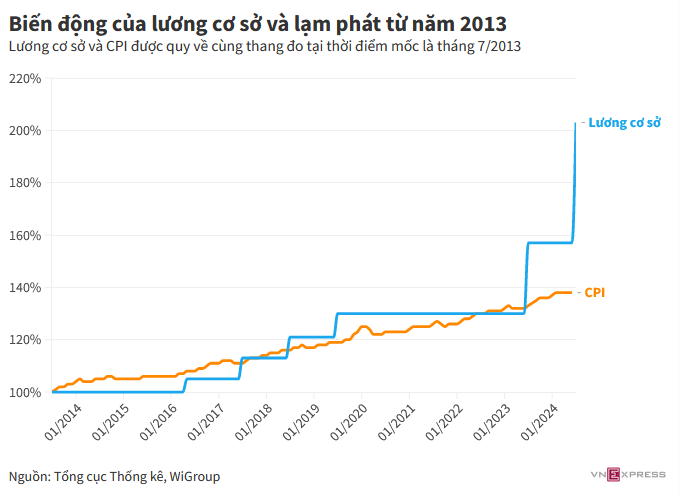

7月1日からの基本給30%の引き上げは、過去20年間で14回目の引き上げとなり、2004年の29万ドンから234万ドンに引き上げられました。2008年と2011年の引き上げは、インフレ率がそれぞれ2桁の水準(23.1%と16.8%)に達した時期と一致しています。

過去20年間の消費者物価指数(CPI)の平均上昇率は6.5%です。しかし、この期間を半分に分けると、2つの期間の様相は対照的になります。2013年から現在までのインフレ率は年間平均3.2%ですが、2003年から2012年までは10%を超えていました。

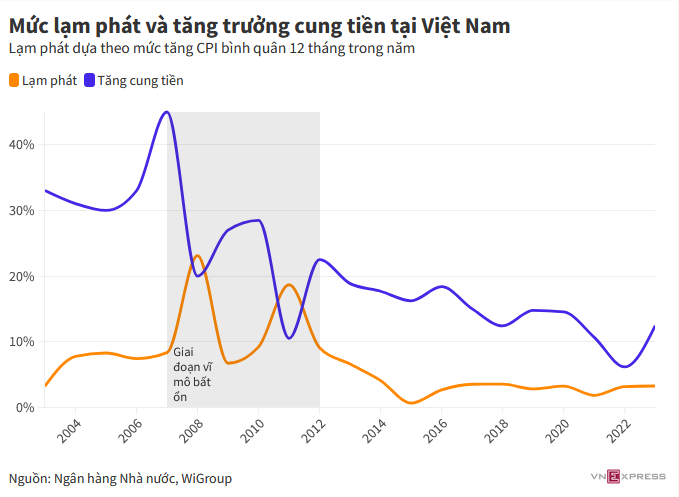

違いは、2013年以前はマネーサプライ(経済流通通貨の総量)の伸びが常に20%を超えていたのに対し、過去10年間は平均15%を下回っていることです。経済理論によれば、経済における通貨量が増加しても財の生産量がそれに見合っていない場合、財の価格が上昇し、インフレ圧力が生じます。

「2008年から2011年にかけてベトナムでハイパーインフレが起きた主な原因はマネーサプライだった。当時、物価上昇によって貨幣の購買力が著しく低下したため、政府は労働者の生活水準を補うために賃金を引き上げざるを得なかった」と、国家通貨金融政策諮問委員会のトラン・ゴック・トー教授は述べた。

彼によると、高インフレ期の根源はすべて、長期にわたる財政・金融政策の緩和という誤りにある。したがって、給与の上昇後には心理的影響により物価が当初上昇する可能性はあるが、2008年から2011年のようなマクロ的な「ショック」がなければ、インフレは上昇しない。

「インフレは金融政策と財政政策の問題だ。賃金上昇がインフレを引き起こすと主張するのは労働者に対する犯罪だ。長期間にわたる賃金上昇がインフレを引き起こすことはない」とトー教授は述べた。彼によると、建設プロジェクトへの資金投入や、長期にわたって継続的に損失を出している企業への支援こそがインフレを引き起こすのだ。

国民経済大学経済学部長のファム・テー・アイン准教授も同様の見解を示し、2007年から2011年にかけての高インフレの主な原因は、一連のマクロ経済の不均衡にあると述べた。信用残高の伸びは平均30%を超え、中には50%を超えた年もあった。景気刺激策は目標を達成できず、公共支出は場当たり的で、多くの国有企業が倒産した。巨額の資金が経済に投入されても効果が上がらなければ、インフレは避けられない結果となる。

一方、国家予算から支出される行政・公共サービス部門の職員の基本給の引き上げは、新規発行ではなく剰余金であるため、マネーサプライを混乱させることはありません。また、ベトナムにおける信用の伸びは現在、国家銀行が設定した一定の上限内に抑制されているため、急激な高インフレを引き起こすことは困難です。

「予算が給与の引き上げに使われ、マネーサプライと信用が適切に管理されれば、以前のような急激なインフレは起こらないだろう」とファム・テ・アン准教授は断言した。

独立系公共政策研究者のトラン・フオン・ザン氏は、賃金上昇はしばしばインフレと関連していると述べた。労働者の所得増加は市場需要の増加につながり、ひいては商品価格の上昇につながるためだ。しかし、同氏はこの主張を支持していない。

アナリストによると、CPIは通常、生活必需品の需要が増加すると上昇する。これは、指数算出に用いられる商品バスケットの中で生活必需品が最も大きな割合を占めるためだ。一方、280万人の労働者と公務員(警察官と軍人を除く)は、経済全体の労働力の約5%を占めており、経済全体に影響を与えることは難しい。言うまでもなく、これらの労働者のうち低所得者はごく一部であり、所得増加時に生活必需品の需要が増加するのは、こうした層であることが多い。

消費者は依然として支出に慎重です。今年最初の6か月間の小売売上高と消費総額は9%未満の増加にとどまりましたが、新型コロナウイルス感染症の流行以前の水準は11~12%でした。

「賃金上昇の効果は最近の購買力の低下を補うことができるが、需要の急増を引き起こし、需要主導型インフレを引き起こす可能性は低い」とジャン氏は予測する。こうした状況下で、企業は価格上昇によってコスト増加分を消費者に転嫁するかどうかも検討する必要がある。

また、7月1日から、企業従業員の地域最低賃金が6%引き上げられました。最高調整額は496万ドン(地域1)、最低調整額は345万ドン(地域4)です。

非国営企業にとっては、労働者の実際の賃金が国が定める最低賃金を上回っている場合が多いため、今回の調整は大きな影響を及ぼさない。したがって、企業が最低賃金の引き上げ時にコスト増加をするのは、従業員の社会保険料の支払いに最低賃金を充てている場合のみだと、 ハノイにあるベトナム国家大学経済大学のグエン・ヴィエット・クオン博士は述べている。

クオン氏は、「最低賃金の上昇幅は比較的小さいため、実際には事業コストはそれほど変動しません。そのため、今回の調整は需要・供給両面で市場価格に影響を与える可能性は低いでしょう」とコメントした。

トー教授も同様の見解を示し、物価は長らく上昇を続けているため、労働者の生活を安定させるには賃金の引き上げが必要だと述べた。「賃金の引き上げ幅が小さすぎる場合にのみ、私たちは間違っている」とトー教授は述べた。

専門家らは、基本給の引き上げは労働者の生産性向上を促し、給与コストの増加を相殺する効果があるという点で一致している。ザン氏によると、公共部門における基本給の引き上げは人員削減を伴うため、効率性の向上、透明性の向上、そして国家予算の確保につながるという。

ファム・ティー・アン准教授によると、実際には、給与の上昇に乗じて価格を吊り上げる売り手は常に存在するという。しかし同時に、ベトナムの大企業の生活必需品供給能力は10~15年前よりもはるかに向上しており、市場もより安定している。

「一部の製品の価格は賃金上昇とともに上昇するかもしれないが、全体的なインフレへの影響は小さいだろう」と彼は予測した。

今年最初の6ヶ月間で、消費者物価指数(CPI)は平均4.08%上昇し、国会が政府に2024年までに課したインフレ抑制目標である4.5%未満を下回りました。今回の給与調整において、レ・ミン・カイ副首相は、政府はインフレ抑制に非常に注力していると述べました。同氏によると、インフレ率はわずか0.77%上昇する見込みですが、GDPは0.21%の寄与にとどまるとしています。

TB(VnExpressによると)[広告2]

出典: https://baohaiduong.vn/tang-luong-co-lam-tang-lam-phat-386835.html

コメント (0)