Big Eye はセンサーを使用して、線路と電柱、トンネル、プラットフォーム、信号機などのインフラとの間の距離を測定し、線路の方向に関するデータを収集できます。

|

| 目玉のようなヘッドライトを2つ備え、赤く塗装されたビッグアイは、2020年7月に熊本県人吉市で洪水被害を受けた船から再建された。(出典:共同通信) |

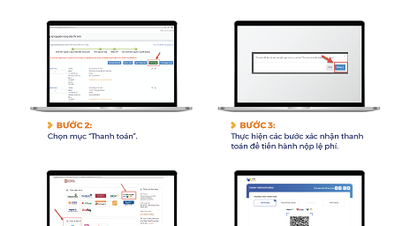

九州旅客鉄道株式会社は、保守作業の効率化を図るため、様々なデジタル機能を搭載した新型軌道検測車「ビッグアイ」を開発しました。従来の保守作業は主に目視による点検に頼っていましたが、「ビッグアイ」はレーザーセンサーとカメラを搭載し、レールの変形を検知し、収集した膨大なデータを用いて状態を診断します。1987年の国鉄民営化以前に使用されていた現行の検測車とは異なり、機関車なしで自走できるため、より効率的な運行が可能です。「ビッグアイ」はセンサーを用いて線路の方向データを収集し、電柱、トンネル、プラットホーム、信号機などのインフラと線路との距離を計測します。車内に設置されたカメラによる連続撮影により、レールを固定する金具の状態も確認できます。収集されたデータは同社のシステムに送信され、遠隔分析によって現場の人員削減につながります。また、AI(人工知能)技術を用いてカメラ画像を解析し、保守が必要な箇所を自動検出します。同社はビッグアイの正式運行開始に先立ち、今月から来年3月にかけて西南日本で試験運行を行い、機器の耐久性やデータ測定精度、データ分析システムの構築などを評価していく予定だ。10月下旬、九州旅客鉄道の古宮洋二社長は、線路の保守やインシデント防止の機能を強化したと明らかにした。これは鉄道のデジタル化の一例だ。赤く塗装され、目玉のようなヘッドライトを備えたビッグアイは、熊本県人吉市で2020年7月に水害で被災した車両を復元したもので、背中には牛を乗せ、牛肉で有名な熊本地方をPRしている。車両側面には線路をイメージした波模様が施されている。JR九州は、線路の点検などに使われる新幹線「ドクターイエロー」のように、子供などにも親しまれるデザインにしたいとしている。

ソース

Báo Quốc Tế•05/11/2023

Báo Quốc Tế•05/11/2023

コメント (0)