福岡県筑紫野市では、ドライバーにお酒を飲んでもらい、飲酒運転の危険性を体感してもらうプログラムを実施している。

この取り組みでは、福岡県筑紫野市の警察官と運転指導員が、運転手に対し、車に乗る前に「許容量を超える」程度のアルコールを飲むよう呼びかけている。

その後、教習所敷地内のコースでジグザグやS字カーブ、急カーブを車で走行し、教官が運転の安全性を評価します。

この取り組みは、筑紫野市で3人の児童が死亡した飲酒運転事故から17年目の8月21日に開始されました。目的は、飲酒運転がどのようなものなのか、そしてそれがどれほど危険であるかを、ドライバーに直接体験してもらうことです。

毎日新聞のハ・ヘリム記者と佐藤六平記者が実験にボランティアとして参加した。ハ記者が運転手役を務め、同僚の佐藤記者が隣に座り、酔っていない乗客役を演じた。

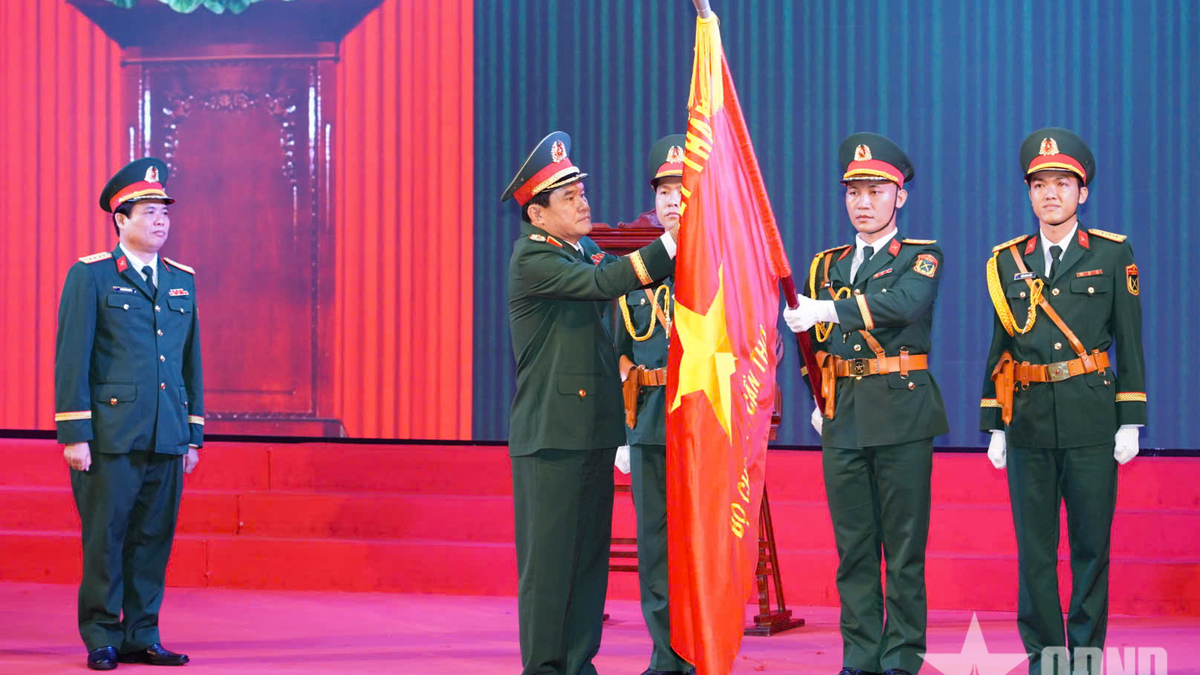

毎日新聞のハ・ヘリム記者が8月21日、福岡県筑紫野市の自動車教習所で体験運転に参加している。

ハ記者が350ml缶ビール1本、梅酒1杯、焼酎の水割り1杯を飲んでから約1時間後、呼気中のアルコール濃度は0.3mg/lで、許容基準の0.15mgの2倍に達した。

26歳のハさんは、手は冷たく、心拍数は上がり、顔は紅潮していたにもかかわらず、まだ運転できると感じていた。これは、2006年に3人の子供が死亡した悲劇的な事故を起こした運転手の証言でもあった。

しかし、直線道路で無理な加減速を繰り返したため、隣に座っていた同僚の佐藤は車体を揺すられ続けた。さらに、ジグザグの道路を走行しようとした羽は、S字カーブに差し掛かる直前で教習所の教頭である久保田正二郎に止められた。

久保田さんは、ハさんが驚いたことに、酒に酔った状態で猛スピードでカーブに進入し、オーバーステアで反対車線に逸れてしまったと話した。

「飲酒は認知能力、判断力、車両の制御能力を低下させますが、運転者は依然として安全運転だと考えています。これが飲酒運転の危険性です」と久保田氏は述べた。

2022年1月、福島県の交通状況。

警察庁は、飲酒運転後も普通に運転できると思い込んでいるドライバーの多くは、油断して違反を繰り返す傾向があると述べた。また、飲酒運転による死亡事故のリスクは、しらふの運転時に比べて7倍も高くなるというデータも挙げた。

「このプログラムの目的は、ドライバー自身が違いを体験し、この行動の危険性を理解してもらうことです」と警察広報官の筑紫野氏は述べた。

日本の道路交通法では、運転者の呼気中のアルコール濃度は0.15mg/リットル以下でなければならないと定められています。この基準値を超えて0.25mg/リットル未満のアルコール濃度で運転した場合、行政処分の対象となり、運転免許証は90日間取り消されます。0.25mg/リットルの制限に違反した場合、運転免許証は2年間取り消されます。

福岡県警は2022年、飲酒運転で逮捕された約1,400人のうち、81%のケースでアルコール濃度が0.25mg/lを超えていたことを明らかにした。

今年最初の7カ月間で飲酒運転の疑いのある883人のうち672人が血中アルコール濃度が高かったドライバーであり、状況が複雑化していることがわかった。

(VnExpress 9月30日報道)

ソース

コメント (0)