知能の衰えを意味する言葉から、ブレイン・ロットは今やトレンドへと変貌を遂げ、インターネット上で中毒性のあるコンテンツ・エコシステムとなり、ユーザーはどこでも見聞きするほど一般的な文字や音、フレーズに惹きつけられるようになった。

AIやコンテンツクリエイターが生み出したシュールなキャラクターたちを描いた映像と、電子音楽が織りなす「ブレイン・ロット」の世界が、若者、特に子供たちの間で大きな話題を呼んでいます。我が家の二人の子供たちも例外ではありません。彼らが一緒に遊びながら、聞き慣れない魂のこもった歌を興奮気味に歌っているのを聞いていると、私自身も子供の頃に歌った童謡の不思議な記憶が突然蘇ってきます。

私がまだきちんと話せない幼少時代に、母親と一緒に喃語で歌った「チチチャンチャン」という歌があります。「チチチャンチャン / 釘が火を吹く / 馬が手綱を切る / 3人の王と5人の皇帝 / コオロギを捕まえて探す / ウアウアップ」。

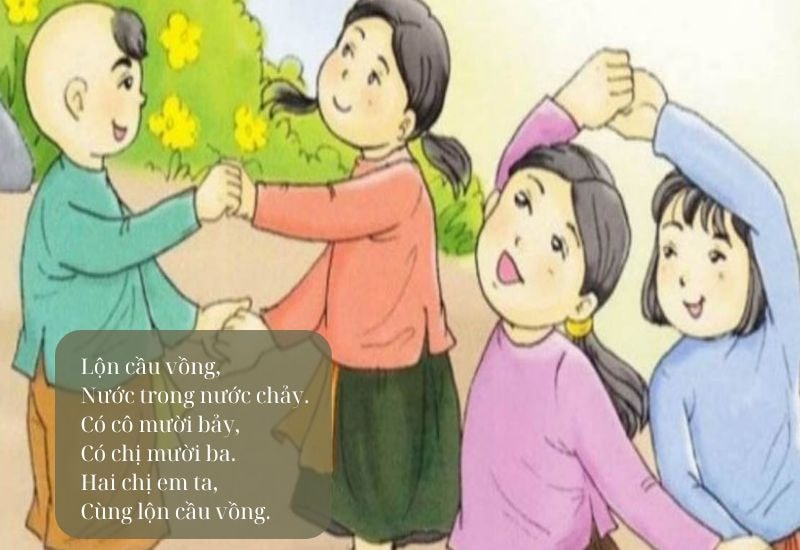

少し大きくなった私は、近所の子供たちが集まって遊びながら「虹を回す」を歌うのについていきました。「虹を回す / 川は流れる / 17 歳の少女がいる / 13 歳の妹がいる / 私たち二人の姉妹 / 一緒に虹を回す」

または、「グローブ」(引っ掻いたり弾いたりするゲーム)で遊んでいるときに、人数が多い場合は、「雲を登る龍と蛇」で遊ぶこともできます。「龍と蛇が雲を登っています / 木が揺れています / 持ち主は家にいますか?」...

童謡は、私たちの子供時代を通してずっと寄り添ってきました。時の流れとともに、正確な言葉は薄れてしまったかもしれませんが、童謡や遊びの思い出は今も残っています。だからこそ、今の子どもたちはなぜこの貴重な宝物にあまり興味を示さないのか、不思議に思います。

生活環境の変化によって、子どもたちが集団で遊ぶ場が減ったことで、童謡の役割が薄れてしまったのかもしれません。しかし、よく考えてみると、その責任の大部分は私たち大人にあるのかもしれません。生き残るための闘いと物質的な快適さの提供に追われ、子どもたちに豊かで生き生きとした精神生活を伝えることを忘れてしまっているようです。

新聞や書籍を通して童謡を知ることはさらに稀です。一方で、童謡の収集と保存に力を入れている団体も存在します。「童謡遊び119選」「幼児向け民謡遊び219選」など、童謡の歌い方や遊び方を解説した書籍は、幼稚園や小学校の先生の関心を引くだけで、保護者の関心はあまり高くありません。

童謡は長期的に生き残るのでしょうか、それとも遠い記憶の世界に消え去ってしまうのでしょうか。「童謡はどこへ行くのか、ああ、今どこにいるのか」という問いは、これからも私たちを悩ませ続けるでしょう。

出典: https://baodanang.vn/ve-dau-oi-hoi-dong-dao-3302799.html

コメント (0)