この数字は、多くの人々に学生の真の質について疑問を投げかけ、疑問を抱かせます。 ハノイ工科大学の副学長であるグエン・フォン・ディエン准教授は、真剣かつ客観的な評価システムが導入され、教育機関の卒業生の70%が優秀・卓越した人材であれば、大学教育の質にとって非常に良い結果となるだろうと述べました。

非常に高い割合、特に経済グループ

近年の多くの大学の卒業生のランキング統計によると、特に経済系の学部では成績優秀者と優秀な学生の割合が非常に高いことが示されています。

例えば、国民経済大学では、2022年4月と2023年1月の卒業試験で、988名の学生が卒業と認定されました。そのうち約35%が優、41%が優で、優と優を合わせた割合は76%でした。優はわずか23%、平均は約1%でした。同様に、今年8月に卒業した4,577名の学士課程修了者のうち、最高成績の学生が68%を占め、そのうち優は26%以上、優は42%以上でした。

優等卒業率が70%を超える学校も多数ある(イメージ写真)

貿易大学は今年の卒業式において、第2期生として1,791名の卒業生を輩出しました。全日制卒業生総数1,655名のうち、成績優秀者は21%、優等生は約48.2%でした。4月の第1期卒業生では、本学の優等生と優等生の割合は79.7%に達していました。具体的には、卒業生1,300名のうち、成績優秀者は28.6%、優等生は約51.1%でした。

ホーチミン市経済大学は今年3月、全日制の学生3,978人に卒業証書を授与しました。学校の統計によると、優秀学生は43名、優等学生は1,994名で、優秀学生と優等学生の割合は51%を超えています。ホーチミン市国家大学経済法科大学では、優秀学生と優等学生の割合は45%を超えています。

経済分野だけでなく、教育大学( フエ大学)も今年6月の卒業試験で優秀以上の成績を収めた学生が63%を超えた。

20%をわずかに上回るか下回る学校もまだある

グエン・フォン・ディエン准教授によると、昨年ハノイ工科大学では、優秀または良好な成績を収めた学生は 25% だったが、今年はその割合は 28% だという。

2022年末時点で、ホーチミン市技術教育大学は2,079名のエンジニアおよびフルタイムの学士課程修了生に学位を授与しました。そのうち、優等学位(0.14%)で卒業した学生は3名、優等学位(19.1%)で卒業した学生は397名でした。ホーチミン市法科大学では、2022年10月時点で優等学位および優秀学位を取得した卒業生の割合はわずか16%でした。

ホーチミン市銀行大学コミュニケーション・ブランド開発学部長のグエン・アン・ヴー氏は、近年の同校の学生の卒業成績の平均は、優が約75%、優が約20%、優はわずか0.5%であると述べた。ホーチミン市人文社会科学大学のこの割合は2022年度で23%、2021年度で17.5%である。ホーチミン市工業大学では、この割合は年によって15~20%である。

合格者はハノイ工科大学への入学手続きを完了しました。昨年、同大学の学生の25%が優秀または優良の成績を達成しましたが、今年はその割合が28%です。

品質が向上したからでしょうか?

グエン・フォン・ディエン准教授によると、数パーセントの増加を基準に質が向上したと結論付けるのは「やや無理のある」結論だ。なぜなら、これらの数字は多くの要因に左右されるからだ。例えば、入学方法の変更により、人材選抜方式に一定数の枠を設けたことで、多くの優秀な候補者が集まった。特に4.0分野において、優秀な学生がここに集まっていると言えるだろう。これは、ハノイ工科大学の学生が本来持つ学習能力が非常に優れていることを示しており、卒業時に良い成績を収めるための非常に重要な条件となっている。

もう一つの要因として、工科大学は最近、学生の成績向上を支援するための対策として、1年生と2年生が大学の学習環境に慣れるための支援策を導入しました。そのおかげで、卒業成績は「優」または「優秀」に向上しました。

ディエン氏によると、ハノイ工科大学の成績は良い学生の約60%で、平均的な成績の学生もまだ数人いるとのことです。しかし、平均的な成績を達成するには多くの努力が必要です。そのため、卒業後も自覚と責任感があれば、良い成績を残すことができるのです。

しかし、ディエン氏によれば、ハノイ工科大学に限らず、大学システム全般、さらには国の教育システムにおいても、その評価が現実に即しているかどうかは、今のところまだ答えが出ていない疑問だという。

C変化を評価する方法

ホーチミン市人文社会科学大学のファム・タン・ハ副学長は、ある学校を卒業する学生の60~70%が優・優秀な成績であるというデータを読むと、多くの人が「ためらい」、実際の優秀度に疑問を抱くと述べた。ハ氏は、上記の数字は学生の成績評価結果が以前と比べて大きく変化したことを示していると述べた。

「学生のクラス分けの変更は、評価方法の変更によるものです」とハ博士は理由を述べた。ハ博士は、これまで学生の評価は期末試験の点数のみに基づいていたが、現在はプロセス評価の点数欄が追加されていると述べた。学校や科目によって、プロセス評価はテスト、課題、エッセイ、プレゼンテーション、グループワーク、さらには出席点数などを通じて得られる。新しい評価方法では、学生と講師はより一層の努力を強いられるが、その代わりに、以前のように単一の試験に厳密に依存するのではなく、様々な形で点数が分散されるため、より高い成績を得やすくなる。

学習者の分類におけるこのような変化は、評価方法の変更によるものです。

ハ博士はさらに分析し、「最近の教員は、以前ほど学生の成績評価に厳しくなくなっている可能性もあります。7点ではなく、8点、9点、10点といった点数をつける傾向が以前より強くなっています。点数が高いほど、学習成果全体と学生の成績も向上します」と述べた。しかし、ハ博士は、学校間の学生評価結果の違いは、おそらく各学校の規定によるものだと指摘する。例えば、ホーチミン市人文社会科学大学では、授業の成績の70%は期末試験の結果、30%はプロセススコアに基づいて算出すると規定されている。

ホーチミン市工業大学の研修部門長であるグエン・チュン・ニャン博士もこの見解を共有し、次のように述べた。「プロセス全体が評価されるとはいえ、講師が積極的に学生を評価できるのは、定期評価の20%以内、中間評価の30%以内、集中試験の最終評価の50%以内に限られます。」

学生の評価プロセスを見直す必要がある

ハノイ工科大学は長年にわたり、現実的で公正な評価システムの構築に尽力してきました。しかし、グエン・フォン・ディエン准教授は、「教員は本当に学生の能力を客観的かつ公平に評価しているのだろうか?」という問いに、ハノイ工科大学は敢えて答えようとしなかったと述べています。

ファム・タン・ハ博士は、問題は学習者の能力の本質を正しく評価することにあると考えています。「学習者の真の能力がどこにあるのか、それを正しく評価する必要があるのです。したがって、学習者が自分の能力がどこにあるのかを理解できるよう、評価を本来の姿に戻すことが必要です」とハ博士は述べました。

グエン・チュン・ニャン博士はまた、一般的に、優秀な学生と優秀な学生の割合は、教育分野によって異なる可能性があると述べた。工学・技術分野では約15%、経済学、社会科学、人文科学分野では約30%が適切であり、優秀な学生のグループと他の分類の学生の間には明確な違いがある。そのためには、学校は学習者の評価を見直す必要がある。

ホーチミン市のある大学の研修部門長も次のようにコメントしています。「評価の本質は、学生が自分の真の能力を把握することです。そこから、何が不足しているか、そして雇用主の要求をよりよく満たすために何を伸ばす必要があるかが分かります。逆に、実質のない評価は、学生自身の能力について目に見えない幻想を生み出してしまい、それは非常に危険です。」

[広告2]

ソースリンク

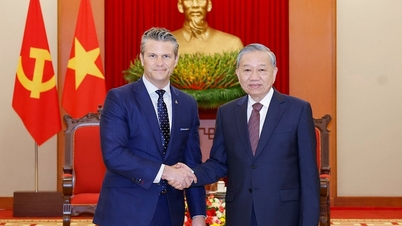

![[写真] ルオン・クオン大統領、ピート・ヘグゼス米国陸軍長官と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)

![[写真] ラムドン省:トゥイフォン湖の決壊の疑いのある被害画像](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)

![[動画] 教員の給与や手当に関する多くの特別政策が期待される](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762099443374_luong-dac-thu-cho-giao-vien-3221-jpg.webp)

コメント (0)