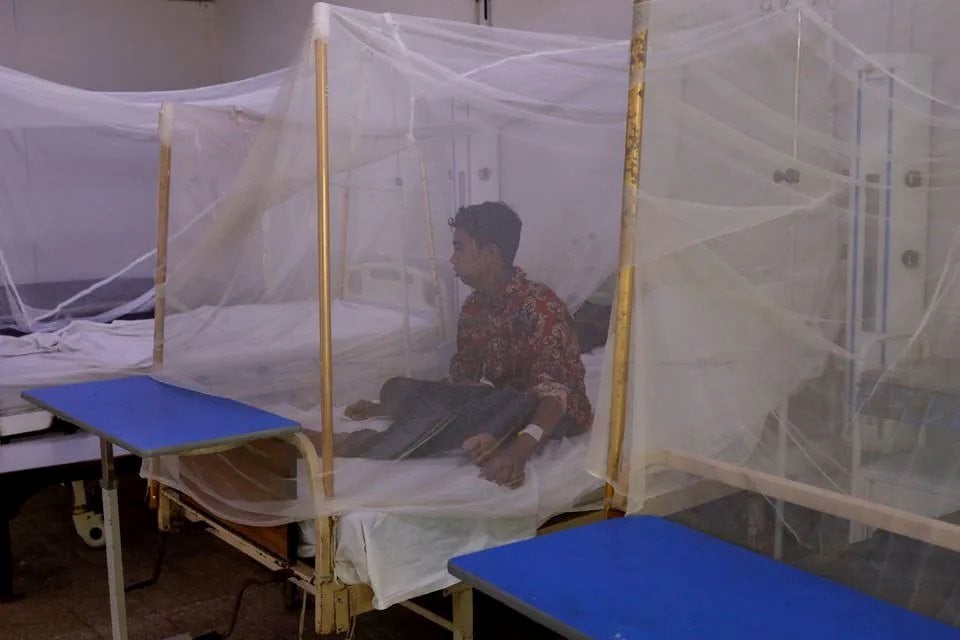

Der Anstieg der Malariafälle hat viele Auswirkungen.

Bei der Veröffentlichung des Welt- Malaria-Berichts 2023 anlässlich der UN-Klimakonferenz COP28 erklärte die WHO, dass trotz eines verbesserten Zugangs zur Malariaprävention immer noch mehr Menschen erkranken.

Die WHO verzeichnete im Jahr 2022 249 Millionen Malariafälle, zwei Millionen mehr als im Jahr 2021 und mehr als die 233 Millionen Fälle aus dem Jahr 2016. Dies ist größtenteils auf Störungen der öffentlichen Gesundheit durch COVID-19, humanitäre Krisen, Arzneimittelresistenzen und die Auswirkungen der globalen Erwärmung zurückzuführen.

Der WHO-Bericht untersucht auch den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Malaria und stellt fest, dass sich das Verhalten der Anopheles-Mücke durch höhere Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Niederschläge verändert und die Überlebensraten erhöht haben.

Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen und Überschwemmungen können laut WHO ebenfalls direkte Auswirkungen auf die Krankheitsübertragung und -belastung haben. Die Organisation verwies auf die katastrophalen Überschwemmungen in Pakistan im Jahr 2022, die zu einer Verfünffachung der Malariafälle in dem Land führten. Auch in Äthiopien, Nigeria, Papua-Neuguinea und Uganda ist die Zahl der Malariafälle deutlich gestiegen.

Laut Peter Sands, CEO des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, haben die Malariafälle nach den Überschwemmungen in Pakistan und den Wirbelstürmen in Mosambik im Jahr 2021 stark zugenommen. „Überall, wo extreme Wetterbedingungen herrschen, steigt auch die Malariarate“, sagte er. Die Zunahme extremer Wetterbedingungen führt zu großen Wasseransammlungen, in denen sich Mücken vermehren und die gefährdeten armen Menschen eine Heimat bieten. Sands sagte, der Klimawandel verändere auch die Lebensräume der Mücken. Die Hochländer Afrikas, in Kenia und Äthiopien, einst unwirtlich für Mücken, seien heute Brutstätten der Malaria.

Die WHO erklärte außerdem, dass der Klimawandel aufgrund von Faktoren wie einem eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Malaria-Diensten und Unterbrechungen in der Lieferkette für mit Insektiziden behandelte Moskitonetze und Impfstoffe indirekte Auswirkungen auf die Malariaentwicklung haben könnte.

Darüber hinaus können durch den Klimawandel bedingte Bevölkerungsverschiebungen auch zu einer Zunahme der Malariafälle führen, da Menschen ohne Immunität in Gebiete ziehen, in denen die Krankheit endemisch ist.

Koordinierte Bemühungen zur Bewältigung einer Reihe von Bedrohungen

Zwar stellt der Klimawandel ein großes Risiko dar, doch die WHO betont auch, dass die unzähligen anderen Bedrohungen für den Kampf gegen Malaria berücksichtigt werden müssen.

„Der Klimawandel birgt erhebliche Risiken, aber wir stehen auch vor Herausforderungen wie dem eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung, anhaltenden Konflikten und Notfällen, den anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 auf die Leistungserbringung, unzureichender Finanzierung und ungleichmäßiger Umsetzung unserer Malaria-Interventionen“, sagte Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektor für Afrika.

Um eine malariafreie Zukunft zu erreichen, müssen wir diesen Bedrohungen mit vereinten Kräften begegnen und dabei Innovation, Ressourcenmobilisierung und gemeinsame Strategien nutzen, sagte Matshidiso Moeti.

Der Bericht erwähnte Erfolge wie die schrittweise Einführung des ersten von der WHO empfohlenen Malariaimpfstoffs RTS,S/AS01 in drei afrikanischen Ländern. Laut WHO ergab eine Auswertung einen signifikanten Rückgang schwerer Malariafälle und eine 13-prozentige Verringerung der Gesamtmortalität bei Kleinkindern in geimpften Gebieten im Vergleich zu nicht geimpften Gebieten.

Darüber hinaus wurde im Oktober 2023 ein zweiter sicherer und wirksamer Malaria-Impfstoff, R21/Matrix-M, zugelassen. Dieser soll das Angebot erhöhen und eine großflächige Einführung des Impfstoffs in ganz Afrika ermöglichen, wo die meisten Fälle auftreten.

Die WHO betonte die Notwendigkeit eines „entscheidenden Wendepunkts“ im Kampf gegen Malaria, mit mehr Ressourcen, verstärktempolitischen Engagement, datengesteuerten Strategien und Innovationen, die sich auf die Entwicklung wirksamerer und erschwinglicherer Produkte konzentrieren.

„Die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel erfordert verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung von Malaria, im Einklang mit den Bemühungen, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Das Engagement der gesamten Gesellschaft ist unerlässlich, um integrierte Ansätze zu entwickeln“, forderte die Organisation.

Der Klimawandel gefährdet den Kampf gegen Malaria, insbesondere in gefährdeten Gebieten. Nachhaltige und nachhaltige Anstrengungen gegen Malaria sind heute wichtiger denn je. Dazu gehören dringende Maßnahmen zur Verlangsamung der globalen Erwärmung und zur Verringerung ihrer Auswirkungen.

Herr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO

Zuvor hatte Peter Sands, Exekutivdirektor des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, gewarnt, dass der Klimawandel und Konflikte die Bemühungen zur Bekämpfung der drei gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt beeinträchtigen würden: AIDS, Tuberkulose und Malaria.

Laut dem Ergebnisbericht des Fonds für 2023 haben sich die internationalen Bemühungen und Initiativen zur Bekämpfung dieser Krankheiten nach den schweren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weitgehend erholt. Peter Sands erklärte jedoch, dass die Welt aufgrund der wachsenden Herausforderungen durch Klimawandel und Konflikte das Ziel, diese gefährlichen Krankheiten bis 2030 auszurotten, ohne „außergewöhnliche Lösungen“ verfehlen könnte.

[Anzeige_2]

Quelle

![[Foto] Unterzeichnung einer Kooperation zwischen Ministerien, Zweigstellen und Ortschaften Vietnams und Senegals](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)

Kommentar (0)