Mithilfe elektrochemischer Sensortechnologie hat eine Gruppe von Studenten der Technischen Universität (VNU) ein Gerät entwickelt, das Antibiotikarückstände in Milch, Fleisch, Meeresfrüchten usw. in geringen Konzentrationen bestimmen kann.

Seit August 2022 erforschen Tran Van Dinh und Nguyen Van Khanh, Schüler der Klasse K65 der Technischen Universität, das Verfahren zur Bestimmung von Rückständen des Antibiotikums Chloramphenicol (CAP) in Lebensmitteln auf der Grundlage elektrochemischer Analysetechniken.

Tran Van Dinh, Vertreter des Forschungsteams, sagte, dass das vom Team in der Studie verwendete Material superparamagnetische Fe3O4-Nanopartikel seien, die zur Modifizierung der Elektrode des elektrochemischen Sensors verwendet würden, wodurch die Leistung verbessert und das Erkennungssignal von CAP-Antibiotikarückständen in Lebensmitteln in niedrigen Konzentrationen verstärkt werde.

Superparamagnetische Fe3O4-Nanopartikel wurden aufgrund ihrer hohen elektrischen Leitfähigkeit, chemischen Stabilität und überlegenen elektrochemischen Leistung ausgewählt. Insbesondere zeichnen sich Fe3O4-Partikel durch gute Biokompatibilität, hohe Adsorptionskapazität für organische Substanzen wie CAP in Lebensmitteln und niedrige Produktionskosten aus.

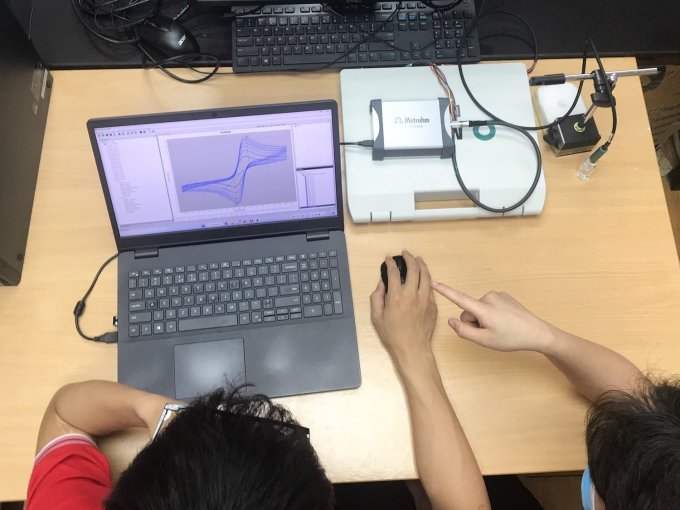

Die CV-Kurve dient zur Messung der Empfindlichkeit und des Signals des Sensors, wenn das elektrochemische Gerät an den Computer angeschlossen ist. Foto: NVCC

Unter Anleitung der Dozenten entwickelte das Forschungsteam innerhalb von sieben Monaten ein Gerät mit 3-Elektroden-Sensortechnologie und drei Funktionen (Arbeiten, Vergleichen und Referenzieren). Das Gerät basiert auf dem Prinzip elektrochemischer Sensoren, die mit Antibiotika interagieren. Die Veränderungen dieser Interaktion werden vom elektrochemischen Messsystem erfasst.

Konkret interagieren die superparamagnetischen Fe3O4-Nanopartikel auf der Arbeitselektrode des Sensors mit dem antibiotischen CAP in der Lebensmittelprobe. Sobald diese Interaktion stattfindet, verändern sich die elektrochemischen Parameter und der Widerstand des Sensors. Diese Veränderung wird aufgezeichnet und in das Mess- und Regelsystem eingespeist.

Mittels Messgeräten und Signalanalyseverfahren werden die Messwerte des Sensors verarbeitet und analysiert, um so den Rückstand an CAP-Antibiotika in Lebensmittelproben zu bestimmen. Die Analyse dauert in der Regel 3–5 Minuten.

Zur Verwendung werden Lebensmittelproben wie Fleisch, Meeresfrüchte usw. für das Screening vorbereitet und verarbeitet. Anschließend wird die Lebensmittelprobe in einen elektrochemischen Sensor gegeben, der an ein elektrochemisches Messsystem angeschlossen ist, um das Signal aufzuzeichnen und zu verarbeiten.

Als Ergebnis erkannte das Gerät 5 μm CAP-Rückstände in Milchproben und 25 μm in Fleischproben sowie einigen anderen Lebensmittelproben wie Garnelen, Fisch, Wasserquellen usw. Der zulässige Antibiotikarückstand in den meisten gängigen Lebensmitteln liegt bei 0,3 μm.

Dinh fügte hinzu, dass für die Anwendung dieses elektrochemischen Sensortechnologiegeräts einige Probenvorbereitungsverfahren erforderlich seien. Diese Schritte werden im Labor durchgeführt.

Das Forschungsteam hofft, dass das Produkt mit der Weiterentwicklung der Technologie und weiterer Forschung künftig zu einem kompakten Gerät bzw. Teststreifen weiterentwickelt wird. So können Menschen Antibiotikarückstände in Lebensmitteln zu Hause überprüfen, ohne ins Labor gehen oder über spezielle Fachkenntnisse verfügen zu müssen. Sobald das Produkt auf den Markt kommt, wird es zur Kontrolle der Lebensmittelqualität und zum Schutz der Gesundheit beitragen.

Dr. Nguyen Thi Minh Hong, Dozentin an der Fakultät für Technische Physik und Nanotechnologie der Technischen Universität, stellte fest, dass die Analyse und Bestimmung toxischer Antibiotikarückstände derzeit häufig mit einer Reihe von Methoden durchgeführt wird, beispielsweise mit Dünnschichtchromatographie, Kapillarelektrophorese, Immunosorbent-Assay, optischen Biosensoren usw. Trotz ihrer hohen Effizienz, Empfindlichkeit und vieler anderer Vorteile können die meisten dieser Methoden nicht direkt zum Nachweis von Antibiotika eingesetzt werden, da sie komplexe Vorgänge und Implementierungsprozesse erfordern, hohe Kosten verursachen, zeitaufwändig sind und bei der Probenvorbereitung viele Bedingungen erfüllen müssen.

Dr. Hong sagte, dass markierungsfreie elektrochemische Analyseverfahren auf Basis elektrochemischer Sensoren aufgrund ihres einfachen Analyseprozesses, ihrer schnellen Reaktion, ihrer hohen Sensitivität und Selektivität sowie ihrer geringen Analysekosten eine potenzielle Lösung darstellen. Die Forschungsergebnisse der Gruppe sind vielversprechend, erreichen die gesetzten Ziele, haben ein gutes praktisches Anwendungspotenzial und können weiterentwickelt werden.

Sie schlug vor, dass das Forschungsthema der Studentengruppe Einheiten, Behörden und Unternehmen dabei helfen könnte, es bei der Rückverfolgung und Kontrolle der Lebensmittelqualität anzuwenden.

Derzeit forscht das Forschungsteam weiter und entwickelt magnetische Nanomaterialien, um Elektroden zu modifizieren, den Herstellungsprozess zu optimieren und die Eigenschaften elektrochemischer Sensoren zu verbessern. „Die modifizierten Materialien werden mit Nanomaterialien getestet, die mit unterschiedlichen Methoden hergestellt wurden. Dabei werden die technologischen Bedingungen verändert, um die elektrochemische Leistung, Empfindlichkeit und Selektivität für die Erkennung verschiedener Antibiotika und toxischer Substanzen zu verbessern“, sagte Dr. Hong.

Studien zeigen, dass der unkontrollierte Missbrauch von CAP-Antibiotika in der Viehzucht und Landwirtschaft dazu geführt hat, dass Lebensmittel immer noch Antibiotikarückstände enthalten. Die langfristige oder kontinuierliche Verwendung von Lebensmitteln mit Antibiotikarückständen kann zu Vergiftungen des Körpers, Knochenmarkaplasie mit Anämie, Leukämie und Grey-Syndrom mit Zyanose und Kreislaufkollaps führen und zum Tod führen. Dies ist häufig bei Neugeborenen, insbesondere Frühgeborenen, der Fall.

Bich Thao

[Anzeige_2]

Quellenlink

![[Infografik] Im Jahr 2025 werden 47 Produkte das nationale OCOP erreichen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)

Kommentar (0)