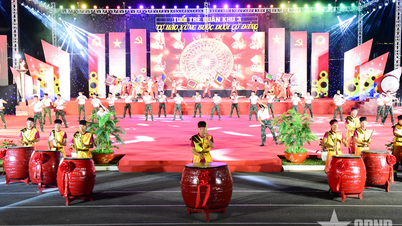

Schlimmer noch: Mancherorts mussten Hunderte von Offizieren und Soldaten mobilisiert werden, um Bewässerungsdämme zu schützen, die einzustürzen drohten.

Die hohen Verluste sind vor allem auf subjektive Erfahrungen zurückzuführen, die einst die Stärke der Menschen in der Zentralregion im Umgang mit Naturkatastrophen waren, sich heute aber zu einer Routine entwickelt haben, die die Anpassung behindert. In der Volkserfahrung ist der fünfte Mondmonat die „ruhige Jahreszeit“: Der Sturm ist noch nicht da, die Sonne ist gerade aufgegangen und die Erntezeit ist vorbei. Vom Bauern bis zu den lokalen Behörden – alle glauben, dies sei keine besorgniserregende Zeit, und sind daher entweder überrascht oder nehmen den Sturm auf die leichte Schulter, wenn er auftaucht. Viele Menschen sind während des Sturms noch mit der Feldarbeit beschäftigt, ohne ihre Scheunen abzudecken oder ihre Boote in Notunterkünfte zu bringen. Mancherorts wurde der Katastrophenschutzplan gerade erst herausgegeben, als bereits heftige Regenfälle niedergingen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass in der Leitung und Verwaltung mancher Orte eine gewisse Passivität und Verwirrung herrscht, von Warnungen bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Deichen, zur Evakuierung von Menschen und zum Schutz der Produktion. Obwohl diese Situation nicht alltäglich ist, reicht sie aus, um Konsequenzen zu haben. Und wenn wir nicht offen damit umgehen und nicht rechtzeitig reagieren, können die nächsten Stürme, ob klein oder groß, große Verluste verursachen.

Nach einem frühen Sturm wie dem jüngsten Sturm Nr. 1 müssen wir das Gesamtbild betrachten: Wir leben in einer Zeit ungewöhnlichen Klimas. Anders als früher ist das Wetter heute in einem unsicheren Zustand: Hitze bis zum Jahresende, Kälte mitten im Sommer … und jetzt kommt der Sturm genau dann, wenn niemand Zeit hat, darüber nachzudenken.

Es gibt keine „sichere Jahreszeit“ mehr. Die Regeln, die einst als „Standard“ galten, wie Taifune im Juli, schwere Regenfälle im August und Überschwemmungen im Oktober, gehören heute der Vergangenheit an. Wenn Katastrophenvorsorge immer noch auf dem alten Kalender basiert und die Handlungsanweisungen immer noch von Emotionen und Verwaltungsgewohnheiten abhängen, werden wir selbst in scheinbar kontrollierbaren Situationen mit Sicherheit verlieren.

Anpassung an den Klimawandel bedeutet daher nicht nur Anpassung an das Wetter, sondern auch eine Änderung von Denken, Handeln und Systemen. Auch die Landwirtschaft muss auf ein intelligentes Modell umstellen, das sich an das Klima anpasst, kurzfristige, dürreresistente, salzresistente und hochwasserresistente Nutzpflanzen nutzt, den Anbau an Wetterprognosen ausrichtet und die Abhängigkeit von traditionellen Anbaukalendern verringert.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass die Anpassung an den Klimawandel eine Reform des gesellschaftlichen Bewusstseins erfordern muss. Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Führungskräfte auf allen Ebenen müssen ihr Denken ändern – von passivem zu proaktivem Handeln. Es ist notwendig, eine Kultur des Umgangs mit Naturkatastrophen zu etablieren, nicht durch Resignation, sondern durch Mut, Wissen und sorgfältige Vorbereitung.

Sturm Nr. 1 ist nicht nur eine Warnung, sondern offenbart auch die Lücken im aktuellen Denken und Handeln. Wenn jeder Bürger Stürme immer noch als reine Glückssache betrachtet und jede Regierung auf ein dringendes Telegramm wartet, um Anweisungen zu erteilen, werden wir den Preis dafür zahlen müssen. Doch wenn wir uns richtig vorbereiten und proaktiv anpassen, kann jede Jahreszeit eine sichere sein.

Quelle: https://nhandan.vn/thay-doi-nhan-thuc-thich-ung-bien-doi-khi-hau-post887142.html

Kommentar (0)