|

| Il existe un débat légitime sur l'impact à long terme des exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) et sur leur compatibilité avec les accords mondiaux sur le climat. (Source : iStock) |

Fin janvier 2024, les États-Unis ont annoncé qu’ils suspendraient les demandes de licences d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant qu’ils réévaluaient les impacts économiques , environnementaux et climatiques du carburant.

Le GNL est produit par refroidissement du gaz naturel jusqu'à son état liquide, ce qui facilite son stockage et son expédition vers les marchés étrangers. Le gaz naturel lui-même est l'ingrédient principal du GNL et constitue un sujet de controverse dans le débat sur les énergies propres depuis des décennies.

Lorsqu'il est brûlé, le gaz naturel émet deux fois moins de gaz à effet de serre que le charbon. Son utilisation a contribué à réduire les émissions du secteur énergétique dans plusieurs pays, dont les États-Unis.

Cependant, le gaz naturel est en grande partie composé de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Les fuites de méthane tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la production au transport, menacent d'éroder les avantages du gaz naturel en tant que combustible plus propre.

La réaction immédiate à la décision de Washington d'interdire les exportations de GNL était prévisible. Certains groupes environnementaux ont salué cette mesure comme un ajustement indispensable, affirmant qu'elle pourrait aider les États-Unis à respecter leurs engagements climatiques mondiaux.

Dans le même temps, les groupes commerciaux de l’industrie ont attaqué la décision de Washington, affirmant qu’il s’agit d’une manière contreproductive de réduire les émissions de gaz à effet de serre et qu’elle compromettrait la sécurité énergétique du pays à une époque de volatilité géopolitique croissante.

Alors qui a raison ? On dirait qu'on a posé la mauvaise question !

Ce qui compte, ce ne sont pas les émissions absolues associées à un cargo chargé de GNL au départ des États-Unis, premier exportateur mondial de GNL. En revanche, lorsque le carburant est exporté, l'impact climatique net dépend de ce qu'il remplace dans le pays importateur et de la mesure dans laquelle les alternatives réelles produisent plus ou moins de gaz à effet de serre.

La campagne militaire russe en Ukraine a stimulé une augmentation des exportations américaines de GNL vers l’Europe, un carburant utilisé principalement dans le secteur de l’électricité pour la production d’électricité et le chauffage.

Sans le conflit russo-ukrainien, l'Europe continuerait peut-être d'acheter du gaz russe. Cependant, les données montrent que le gaz naturel russe est associé à des émissions de méthane plus élevées que la chaîne d'approvisionnement américaine.

Dans ce contexte, le remplacement du gazoduc russe par du GNL américain pourrait réduire les émissions globales de carbone, même avec les émissions supplémentaires liées au transport du carburant à travers l’océan.

Prenons un autre exemple : les exportations américaines de GNL vers l’Inde sont d’abord utilisées dans les usines d’engrais ou l’industrie lourde, puis dans le secteur de l’électricité. En effet, l’énergie solaire est la forme d’électricité la moins chère en Inde. De plus, les centrales à charbon produisent la majeure partie de l’électricité, en partie grâce aux subventions accordées au secteur.

Compte tenu de tout cela, il n'existe aucun scénario en Inde où les importations coûteuses de GNL puissent concurrencer le charbon ou évincer les énergies renouvelables à faible émission de carbone. Par conséquent, là aussi, le GNL n'augmentera probablement pas les émissions globales du secteur de l'électricité.

Cela ne signifie toutefois pas que le GNL américain réduise systématiquement les émissions mondiales. Les exemples ci-dessus montrent que l'impact climatique des carburants dépend de nombreux facteurs et doit être évalué pays par pays. De plus, la réduction des émissions nettes par le GNL américain pourrait évoluer au fil du temps, à mesure que les pays se décarbonent.

Un débat légitime est en cours sur les impacts à long terme des exportations américaines de GNL et sur leur compatibilité avec les accords mondiaux sur le climat.

Au cours de la dernière décennie, le gaz naturel a contribué à réduire les émissions en remplaçant les centrales à charbon. Mais la durée pendant laquelle ce combustible pourra continuer à contribuer à la réduction des émissions dépendra de l'évolution des émissions et du réchauffement climatique.

Selon une étude récente de l'Université de Calgary (Canada), les exportations de GNL en général ne peuvent réduire les émissions mondiales de carbone que jusqu'en 2035 environ, dans le scénario où les pays atteignent l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'époque préindustrielle.

C’est parce qu’à ce moment-là, il n’y aura tout simplement pas assez de centrales à charbon en activité pour les remplacer par des centrales au gaz naturel à faibles émissions.

|

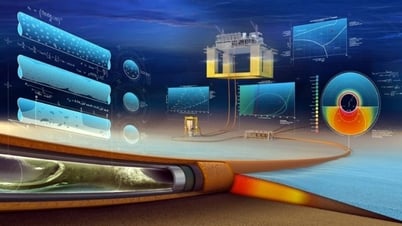

| Il serait utile de prendre en compte l'impact climatique des exportations américaines de GNL, notamment à long terme. (Source : SMH) |

Mais si le monde n'atteint pas cet objectif de température, et la plupart des indicateurs suggèrent que ce sera probablement le cas, le gaz naturel pourrait continuer à contribuer à la réduction des émissions du secteur énergétique pendant une période plus longue. Dans un scénario de 3 °C, le gaz naturel pourrait encore remplacer le charbon jusqu'en 2050.

Tous les calculs d’impact climatique effectués aujourd’hui doivent refléter la manière dont le GNL américain est susceptible d’être utilisé à l’avenir, compte tenu de l’évolution de la demande mondiale.

Que devrait faire l’Amérique ?

Que l’on soit d’accord ou non avec la décision de l’administration Biden de stopper les exportations, une chose est sûre : la meilleure chose à faire dès maintenant pour lutter contre l’impact climatique du GNL américain est de réparer et d’arrêter les fuites de méthane le long de la chaîne d’approvisionnement le plus rapidement possible.

Dans ce domaine, Washington est en tête du classement mondial. Les réglementations fédérales, les investissements publics et les actions volontaires de l'industrie devraient permettre de réduire les émissions de méthane de la première économie mondiale de plus de 80 % d'ici 2030.

Le test immédiat consiste donc à déterminer si les autres pays fournisseurs de gaz peuvent réellement être contraints de respecter des normes plus strictes en matière d'émissions de méthane. Le Département de l'Énergie des États-Unis collabore avec plusieurs autres pays exportateurs et importateurs de GNL afin d'élaborer un cadre mondial de surveillance, de mesure, de déclaration et de vérification des fuites de méthane.

Dans un monde où les consommateurs de GNL comme l’Union européenne (UE), le Japon et la Corée du Sud exigent des fournisseurs qu’ils démontrent de faibles émissions de méthane, les États-Unis peuvent être les premiers à développer des chaînes d’approvisionnement en gaz à faible fuite, transparentes et vérifiables.

Il serait utile d'examiner l'impact climatique des exportations américaines de GNL, notamment à long terme. De même, il serait pertinent d'examiner comment ce carburant pourrait améliorer la sécurité énergétique mondiale et réduire les émissions mondiales de carbone.

Chaque pays importateur doit réfléchir attentivement à ses besoins à long terme en GNL américain et élaborer une stratégie solide qui équilibre les engagements climatiques, la sécurité énergétique et les besoins de sa population et de ses industries.

En attendant, la bonne question que les États-Unis doivent se poser est la suivante : faisons-nous tout ce que nous pouvons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en GNL, en veillant à ce qu’il s’agisse de la source d’énergie la plus propre possible pour nos nations ?

La réponse commence par un travail acharné pour garantir que le secteur atteigne des émissions de méthane proches de zéro d’ici la fin de cette décennie.

(*) Le professeur associé Arvind P. Ravikumar travaille actuellement au Département de génie pétrolier et géosystèmes Hildebrand de l'Université du Texas à Austin, Texas, États-Unis. Il est également associé principal au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, États-Unis.

Source

![[Photo] Signature d'un accord de coopération entre les ministères, les branches et les localités du Vietnam et du Sénégal](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)

Comment (0)