Dans le delta du Mékong, le modèle d'irrigation par alternance d'humidification et de séchage (AWD) se développe de plus en plus, remplaçant la méthode d'irrigation continue qui génère d'importantes émissions de méthane. La réduction du nombre de pompes d'irrigation permet aux agriculteurs de réaliser des économies tout en diminuant considérablement les émissions de gaz provenant des champs. Les autorités locales encouragent également la collecte de la paille de riz, destinée au compostage organique ou à la culture de champignons, plutôt que son brûlage.

Plantation de riz d'hiver et de printemps dans la province de Bac Ninh . Photo : Ba Thang.

Le principal atout de cette approche réside dans la création du projet de riziculture de haute qualité à faibles émissions sur un million d'hectares. Pour la première fois, les agriculteurs ont été tenus de consigner précisément leurs quantités d'eau, d'engrais et de pesticides, conformément aux normes de réduction des émissions. Grâce à ce projet, la gestion des intrants a été optimisée, favorisant la production et l'utilisation de pesticides biologiques et contribuant ainsi à réduire progressivement la dépendance des rizières aux produits chimiques.

Lors de sa collaboration avec les provinces du delta du Mékong, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Tran Thanh Nam, a souligné que les modèles pilotes avaient permis de réduire les coûts, d'accroître la productivité et les émissions, et d'augmenter les profits. Plus important encore, les agriculteurs ont adopté une nouvelle perspective, passant de la simple production agricole à une approche axée sur l'économie agricole.

Cette observation montre que le riz n'est pas seulement une matière première, mais aussi un « point de départ » de l'ensemble du processus de transition écologique.

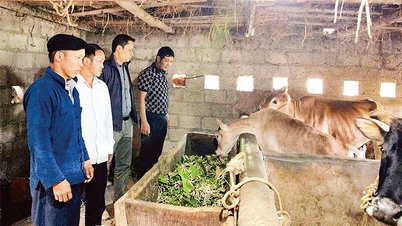

Après la riziculture, les solutions se sont étendues à l'élevage, autre source importante d'émissions. Dans de nombreuses exploitations, la séparation solide-liquide et le traitement du fumier par le biogaz sont désormais courants. Le biogaz alimente de petits groupes électrogènes, réduisant ainsi la consommation de pétrole et de charbon dans les élevages à grande échelle. Certains ont commencé à adapter l'alimentation du bétail en y ajoutant des enzymes afin de réduire les émissions de méthane intestinal.

Les élevages laitiers et porcins industriels réutilisent également le fumier comme engrais organique, créant ainsi des modèles d'agriculture circulaire, réduisant les émissions de gaz à effet de serre sur site et les coûts d'exploitation. Cela démontre que la réduction des émissions dans l'élevage ne se limite pas à la technologie, mais est étroitement liée à la question de l'efficacité économique .

En zone montagneuse, la foresterie joue un rôle essentiel : elle absorbe le carbone et compense les émissions totales du secteur agricole. Les collectivités locales encouragent la gestion durable des forêts, délivrent des certifications FSC ou équivalentes, protègent les forêts naturelles et numérisent les zones forestières grâce à la télédétection. Le programme REDD+ continue de se développer afin de participer progressivement au marché des crédits carbone.

Si les agriculteurs du delta du Mékong sont considérés comme le fer de lance de la réduction des émissions, alors les forêts constituent le filet de sécurité qui aide le Vietnam à compenser les émissions de gaz à effet de serre, difficiles à réduire, provenant de l'élevage et de l'aquaculture.

Dans le delta du Mékong, les agriculteurs utilisent la paille pour fabriquer un engrais organique pour leurs sols. Photo : Le Hoang Vu.

En aquaculture, de nombreuses solutions écologiques ont vu le jour. À Ca Mau, Can Tho et Vinh Long, le modèle d'élevage de crevettes en circuit fermé (RAS) est mis en œuvre pour limiter les rejets, réduire la pollution et économiser l'eau. Les éleveurs sont incités à réduire l'indice de conversion alimentaire (ICA), facteur déterminant des émissions indirectes liées à la production industrielle d'aliments pour crevettes. De nombreux ménages ont installé des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toit pour alimenter les ventilateurs d'aération, remplaçant ainsi une partie de l'électricité du réseau et réduisant leurs coûts et leurs émissions de CO₂.

L'irrigation et la mécanisation sont des facteurs fondamentaux, bien que moins souvent évoqués. Les systèmes d'irrigation traditionnels consomment beaucoup d'électricité, tandis que l'irrigation numérique, qui régule l'eau grâce à des capteurs et des logiciels, permet à de nombreuses régions de réduire considérablement leur consommation d'énergie liée au pompage. Après la récolte, certaines usines de transformation agricole utilisent désormais des machines économes en énergie, allant jusqu'à installer des panneaux solaires dans leurs chambres froides, qui représentent le poste de consommation d'électricité le plus important de la chaîne de valeur.

Considérées ensemble, ces solutions visent toutes un objectif commun : réduire les émissions sans augmenter les coûts de production. Des rizières aux exploitations agricoles, des forêts aux bassins d’élevage de crevettes, ces nouveaux modèles émergent non pas pour de simples effets d’annonce, mais pour générer des avantages concrets : économies sur les intrants, réduction des risques environnementaux, ouverture de marchés exigeant des normes environnementales.

Les rizières, où les changements d'une récolte à l'autre sont clairement visibles, constituent donc le point de départ d'une agriculture à faibles émissions. À mesure que le riz « vert » s'impose, le reste du secteur bénéficiera d'un élan supplémentaire, engendrant une transformation globale de l'ensemble du secteur agricole.

Source : https://nongnghiepmoitruong.vn/khi-ruong-lua-thanh-diem-khoi-dau-cua-nong-nghiep-phat-thai-thap-d784849.html

Comment (0)