Après avoir démissionné en 2020, M. Bach Ngoc Chien a rejoint une organisation éducative privée et est actuellement en train de lancer une entreprise dans le domaine de la formation en anglais et en Vovinam (arts martiaux vietnamiens).

Dan Tri a eu une conversation ouverte et franche avec M. Bach Ngoc Chien.

Après 4 ans passés à travailler pour un établissement d'enseignement privé et à créer votre entreprise, comment votre revenu actuel se compare-t-il à celui d'avant ?

Lorsque j'ai quitté la fonction publique, j'ai dû réfléchir à la recherche d'un nouvel emploi pour subvenir à mes besoins et mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Bien que j'aie occupé plusieurs postes au cours de ma carrière, je n'étais que salarié et n'avais donc pratiquement aucun patrimoine.

Au départ, je comptais travailler pour une entreprise étrangère, de préférence américaine. J'occupais le poste d'attaché de presse à l'ambassade du Vietnam aux États-Unis et je connaissais de nombreux amis et partenaires dans les secteurs de l'éducation et du commerce vietnamien-américain. Au moment où j'ai quitté la fonction publique, plusieurs grandes entreprises américaines ont commencé à envisager d'ouvrir des bureaux au Vietnam. Les salaires proposés étaient très attractifs, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. J'ai donc postulé à un poste de représentant d'une entreprise américaine.

Cependant, un ami avocat m'a conseillé que travailler pour une entreprise étrangère me limiterait à développer une seule compétence. En revanche, travailler pour une entreprise locale me permettrait d'exploiter plusieurs atouts. Ce conseil m'a fait réfléchir et j'ai finalement décidé de rejoindre une organisation éducative vietnamienne afin d'optimiser mon potentiel et de contribuer positivement à la société. Le salaire proposé par cette organisation est de 180 millions de VND par mois, hors avantages sociaux. Ces deux dernières années, j'ai participé à la création de Vovinam Digital. Au sein de cette start-up, faute de revenus, je ne percevais que 30 % de mon salaire.

Lorsqu'il a suivi le conseil de son ami mentionné plus haut, quelle a été, selon lui, sa plus grande force ?

Je pense que mon plus grand atout est l'anglais, et je dois le perfectionner sans tarder. Tout au long de ma carrière, j'ai utilisé l'anglais régulièrement. Plus important encore, je crois que grâce aux langues étrangères, j'ai beaucoup progressé dans la vie. Je souhaite aider les enfants à bénéficier eux aussi de cet outil précieux.

Ma famille vit dans un village essentiellement agricole près du centre d'Hanoï . Cette zone est aujourd'hui fortement urbanisée. Autrefois, comme il s'agissait d'un village rural, la plupart des jeunes grandissaient autour des étangs et des rizières.

Grâce à l'étude et à la maîtrise des langues étrangères, j'ai enrichi mes connaissances et élargi mes horizons, obtenu quelques premiers succès, travaillé dans plusieurs administrations et voyagé à l'étranger. Nombre de mes amis restent attachés à leur village, mais leurs revenus sont supérieurs aux miens grâce à la hausse du prix des terrains. Pourtant, ils me disent souvent : « Tu as peut-être moins d'argent, mais tu es plus riche que nous car tu es instruit. » Ces mots me motivent à créer des opportunités pour les enfants, afin qu'ils puissent s'épanouir et accéder à une vie plus noble grâce au savoir.

C’est pourquoi, lorsque j’ai quitté mon emploi au gouvernement, j’ai choisi de rejoindre un groupe d’enseignement privé et de contribuer à certaines initiatives, notamment le modèle d’enseignement de l’anglais qui combine présentiel et distanciel.

Comment définir la richesse et la noblesse ?

Je crois que le véritable luxe réside dans la richesse du savoir. Dans ma jeunesse, j'aspirais moi aussi à l'attention et à la reconnaissance, mais je ne souhaitais pas fonder ma confiance en moi uniquement sur des biens extérieurs comme les vêtements de marque et les voitures de luxe. À mon sens, la valeur durable provient du savoir et de l'intelligence, car les objets de luxe finissent par s'user, tandis que le savoir peut toujours être transmis et même devenir un héritage après notre disparition.

En 1995, je travaillais comme guide touristique et gagnais en moyenne 1 000 dollars par mois, soit l'équivalent de près de 4 taels d'or à l'époque, tandis que le salaire d'un fonctionnaire n'était que d'environ 25 dollars. À un moment donné, on m'a proposé un poste dans une compagnie maritime avec un salaire de 3 000 à 4 000 dollars par mois, mais après quelques jours, j'ai compris que je n'étais pas fait pour un travail axé uniquement sur la subsistance. Plutôt que de gagner beaucoup d'argent rapidement, je voulais m'investir dans quelque chose de plus ambitieux et de plus utile à la société.

En 1996, j'ai donc décidé de passer le concours d'entrée au ministère des Affaires étrangères, acceptant un salaire de fonctionnaire inférieur à 30 dollars par mois. Je souhaitais également tenter ma chance dans le domaine diplomatique, un milieu souvent considéré comme réservé aux professionnels du secteur. Plus tard, après avoir quitté le ministère des Affaires étrangères pour rejoindre la Télévision vietnamienne, j'ai continué à m'efforcer de diffuser des informations utiles et positives au plus grand nombre.

Finalement, j'ai compris une loi naturelle : lorsqu'on apporte une réelle valeur ajoutée à la société, on est forcément récompensé en conséquence. Je suis satisfait du chemin que j'ai choisi et je crois que la plus grande des bénédictions est l'intelligence. Actuellement, je ne suis ni riche ni pauvre. L'important, c'est que je mène une vie décente. En poursuivant des études et en menant un travail qui a du sens, je vis pleinement et j'ai la joie de savoir que je contribue à la communauté.

L'idée que la « noblesse » soit synonyme de richesse intellectuelle et de contribution à la société a peut-être influencé votre vie. Avez-vous déjà pensé qu'il aurait été préférable de choisir une autre voie, comme celle d'accumuler davantage de biens ?

Je n'ai jamais regretté d'avoir laissé passer une occasion de gagner plus d'argent. Je ne me suis jamais dit que si seulement j'étais resté dans telle ou telle entreprise, je serais millionnaire ou milliardaire aujourd'hui.

En réalité, mes opportunités de gagner de l'argent n'ont cessé de croître avec le temps. Il y a 30 ans, un salaire de 3 000 à 4 000 dollars par mois était déjà conséquent, mais mes perspectives se sont encore élargies depuis. À une certaine époque, mon beau-père était membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Si j'avais profité de cet avantage indirect, j'aurais peut-être eu des opportunités de gagner de l'argent. Mais j'ai choisi de me créer mes propres opportunités sans recourir à des avantages empruntés.

Alors que j'occupais un poste important au ministère des Affaires étrangères, j'ai décidé de rejoindre la télévision vietnamienne. Ma famille et moi-même nous y sommes opposés, car tous pensaient que je profitais de ma position privilégiée et qu'il ne fallait pas renoncer à ce choix. Pourtant, j'étais convaincue de la nécessité d'explorer de nouveaux horizons, d'acquérir davantage de connaissances et d'expérience. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter un emploi confortable pour un poste totalement nouveau et stimulant. Affronter et surmonter les difficultés me permet de gagner en confiance, au lieu de me contenter de ce que j'ai.

Pour en revenir à l'histoire de votre start-up, la raison pour laquelle vous avez choisi l'anglais est claire, car c'est votre point fort, mais pourquoi Vovinam ?

Je suis lié à Vovinam depuis 2007, année où j'ai rejoint le comité directeur pour la création de la Fédération Vovinam de la ville de Hanoï. Après de nombreuses années d'engagement, j'ai décidé de consacrer tout mon temps à contribuer à des changements significatifs au sein de cette communauté.

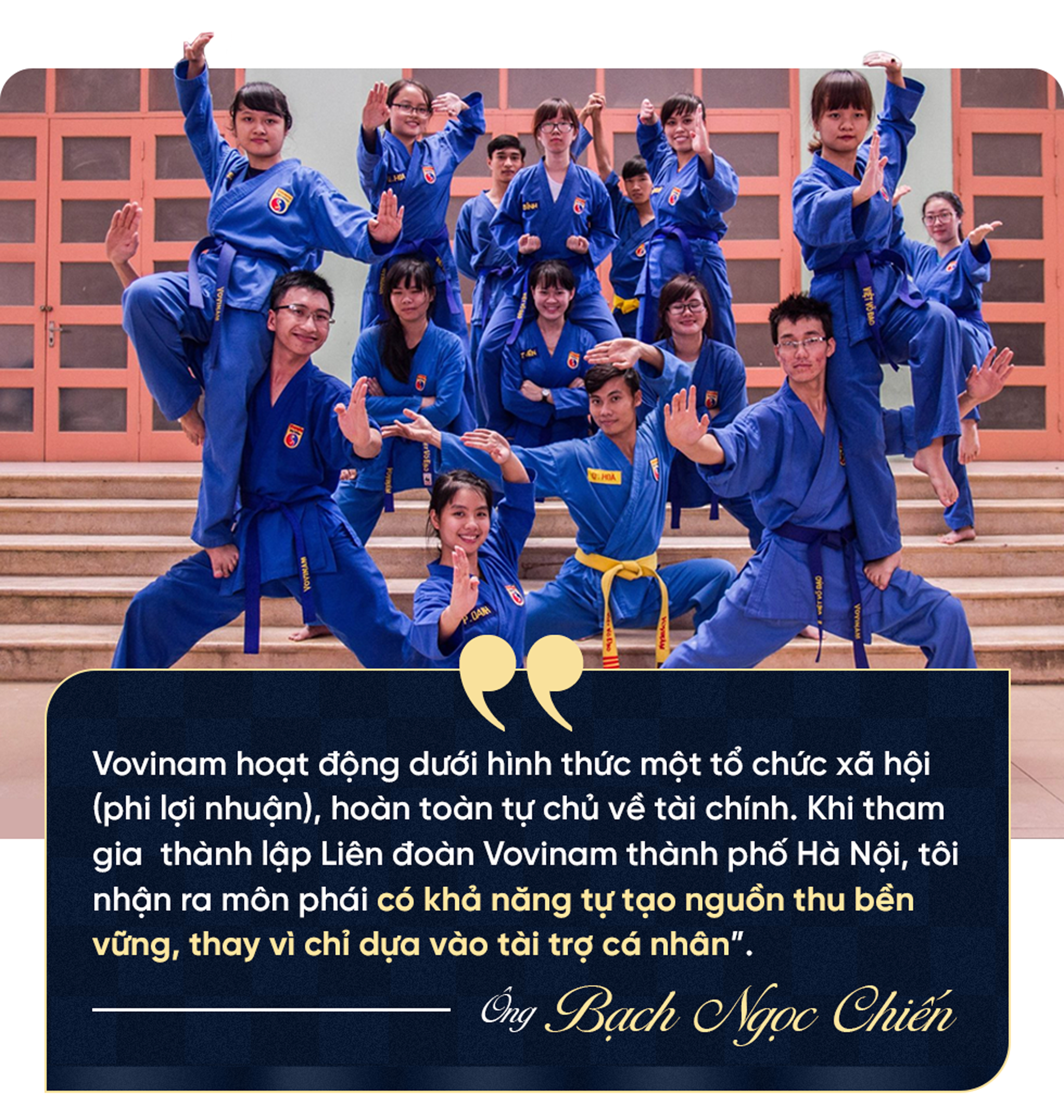

Le Vovinam a été fondé par Maître Nguyen Loc en 1938, alors qu'il n'avait que 26 ans. Sa particularité réside dans le fait qu'il a, dès le départ, nommé l'école « Vovinam », abréviation de « Arts Martiaux Vietnamiens », exprimant ainsi son ambition de rayonner à l'international et son souhait de créer un art martial imprégné d'identité vietnamienne. Ses successeurs ont développé le Vovinam en une véritable « révolution corps-esprit », en cultivant la force physique et mentale afin de former des individus forts, puissants, défenseurs de la justice et combattant la tyrannie ; de là est né le concept de « Nhan Vo Dao », une philosophie de vie qui dépasse le seul peuple vietnamien.

Né à Hanoï, le Vovinam s'est répandu dans tout le pays, puis a poursuivi son expansion internationale après 1975. Aujourd'hui, cette discipline est présente dans 73 pays et territoires et compte environ 2 millions de pratiquants. Le Vovinam est également l'art martial vietnamien ayant la plus grande envergure mondiale, grâce à une structure organisationnelle rigoureuse : fédérations provinciales et municipales de Vovinam, Fédération vietnamienne de Vovinam, Fédération mondiale de Vovinam et fédérations continentales. Actuellement, 53 fédérations nationales sont membres officiels.

Il est à noter que Vovinam fonctionne comme une organisation sociale (à but non lucratif), totalement autonome financièrement. Lors de ma participation à la création de la Fédération Vovinam de Hanoï, j'ai constaté que la secte avait la capacité de générer des revenus durables, au lieu de dépendre uniquement du mécénat. J'ai présenté le projet à M. Mai Huu Tin, président de la Fédération Vovinam du Vietnam, et j'ai reçu son soutien indéfectible.

M. Tin s'est engagé à donner une partie de ses biens à Vovinam, mais il partage mon avis sur le fait que la secte a besoin de ressources sociales stables et à long terme pour se développer.

Notre objectif est de préserver l'essence traditionnelle du Vovinam tout en l'élevant au rang d'art martial mondial, capable de figurer aux Jeux olympiques. Ainsi, le Vovinam apporte non seulement des bienfaits physiques et mentaux, mais contribue également à promouvoir l'identité vietnamienne à travers le monde.

Vous avez occupé divers emplois, du secteur public au secteur privé, et vous êtes maintenant entrepreneur. Compte tenu de votre expérience, trouvez-vous qu'il est facile ou difficile de créer une entreprise au Vietnam par rapport aux emplois que vous avez occupés auparavant ?

Créer une entreprise n'est jamais facile. Auparavant, je prenais des décisions fermes et décisives dans mon travail, mais c'était lorsque j'utilisais l'argent d'autrui. Désormais, tout doit être financé par mes propres deniers et ceux des actionnaires, ce qui accroît considérablement la responsabilité. Par exemple, au cours de notre deuxième année d'activité, nous continuons de « brûler de l'argent », conformément aux règles générales des startups technologiques.

Avant le dernier Têt, j'ai dû me dépêcher de payer les salaires et les primes de mes collègues. C'est alors que j'ai réalisé la difficulté de gérer ses propres finances.

Concernant les procédures administratives, je n'ai personnellement rencontré aucun problème majeur. Cependant, les startups au Vietnam sont souvent confrontées à des difficultés communes liées à l'environnement commercial et au marché. Premièrement, malgré une population importante, le marché vietnamien est difficile d'accès en raison de la forte concurrence des produits importés, notamment chinois. Dans le secteur de l'éducation, les produits intellectuels – logiciels, programmes et ressources pédagogiques numériques – sont également souvent saturés par les produits étrangers.

Actuellement, les produits éducatifs chinois et singapouriens inondent le Vietnam à bas prix, rendant la concurrence difficile pour les entreprises locales et les transformant facilement en simples sous-traitants. Mon entreprise s'oriente vers l'autonomie et développe ses propres solutions et produits technologiques, mais je sais que créer une entreprise au Vietnam, quel que soit le secteur, est loin d'être simple.

Même le secteur que je considère comme mon point fort, tel que Vovinam, rencontre des défis. Changer les coutumes, les habitudes et la façon de penser des consommateurs est difficile, mais faire évoluer les mentalités de mon équipe et de mes collègues pour qu'ils acceptent la nouveauté l'est encore plus.

Dans quel environnement vous sentez-vous le plus à l'aise : un bureau ou une start-up ?

— Je suis bien adapté à l'environnement de travail (rires). En réalité, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on est adapté à tel ou tel environnement, mais que le plus important, c'est notre capacité d'adaptation. Aujourd'hui, on travaille encore, mais demain, le système est rationalisé et on risque de perdre notre emploi. Le problème n'est pas de savoir où l'on est adapté, mais si l'on peut s'adapter.

Aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de personnes qui, la veille, étaient directeurs et pilotaient des avions privés, et le lendemain, mendiaient dans la rue après avoir été licenciées. Ce même phénomène se produira certainement au Vietnam. C'est pourquoi, lorsque je travaillais pour le gouvernement, je rappelais sans cesse à mes collègues (et à moi-même) l'importance d'anticiper les problèmes et de se constituer des compétences. Si demain nous ne sommes plus fonctionnaires, nous pourrons toujours gagner notre vie. Je plaisantais souvent en disant que si je devais gonfler des pneus ou poser du mortier, je m'en sortirais très bien, car je suis toujours prêt à apprendre et à m'adapter.

La vie est pleine de rebondissements, surtout en politique ; tout peut basculer du jour au lendemain. Préparer un plan B ne signifie pas s'agiter dans l'urgence, mais se doter de compétences techniques, relationnelles et professionnelles essentielles pour bien vivre en toutes circonstances.

Vous venez d'évoquer le mot « adaptation », c'est-à-dire du point de vue de chaque individu. Sur le marché du travail en général, dans de nombreux pays, la mobilité professionnelle est très flexible : par exemple, un ministre aujourd'hui peut devenir professeur d'université ou PDG d'une entreprise privée demain, et inversement. Mais dans notre pays, c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour une personne du secteur privé ; il est souvent très difficile de passer à la gestion publique. Qu'en pensez-vous ?

Nous faisons partie du monde et sommes soumis aux lois internationales. De fait, au Vietnam, nombre de choses autrefois considérées comme impossibles sont devenues la norme grâce à l'intégration. Par exemple, il y a vingt ans, aux États-Unis, je rêvais que le Vietnam dispose d'un réseau autoroutier moderne et que les cartes de crédit y soient utilisées… Et aujourd'hui, tout cela est une réalité.

L'adoption des bonnes pratiques internationales est bénéfique pour le pays. Les réformes récentes visant à rationaliser l'appareil d'État et à réduire les dépenses publiques s'inscrivent dans cette tendance générale. Il est courant, au Vietnam, qu'une personne travaillant aujourd'hui dans la fonction publique passe demain au secteur privé, puis revienne à la politique après-demain ; c'est en effet la norme.

En effet, à l'époque féodale, il n'était pas rare que des hauts fonctionnaires démissionnent et retournent dans leur ville natale pour enseigner, avant d'être rappelés à la cour royale par le roi suivant.

Partout dans le monde, on observe d'anciens premiers ministres ou ministres désireux de revenir à la politique, mais dans d'autres fonctions. Cette tendance est naturelle et favorise le développement aux niveaux individuel, organisationnel, national et ethnique. Ce n'est qu'en adoptant et en appliquant les bonnes pratiques que nous pourrons aller plus loin.

Et vous personnellement, par exemple, si vous aviez la possibilité de réintégrer le secteur public aujourd'hui, seriez-vous prêt à le faire ?

L’adéquation au profil est un facteur extrêmement important en politique. On entend souvent dire : « Il est comme ci ou comme ça, mais il a été nommé à un poste élevé », mais en fin de compte, la politique exige davantage d’aptitudes que de talent ou de connaissances.

J'ai moi-même réalisé que je n'étais pas adapté à cette période et à ce contexte, et j'ai donc décidé de me retirer. Aussi exceptionnel soit-on, il faut respecter cette règle : la vie est courte, il est donc préférable de se concentrer sur un travail qui a du sens et d'avoir un impact positif sur la société dans le domaine qui nous convient.

Voilà mon principe de vie. Je ne fais que ce qui me permet de contribuer à la communauté, et si c'est pour satisfaire ma soif de gloire ou de biens matériels, peu m'importe. Car à mon âge, je ne m'intéresse plus aux vaines illusions.

Donc, si vous avez démissionné et quitté le secteur public, c'est parce que vous estimiez ne pas être adapté au contexte spécifique de ce moment-là ?

Je me souviens encore très bien du 27 février 2020, date à laquelle, alors que j'étais vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, j'ai remis ma lettre de démission aux autorités compétentes. J'estimais ne plus pouvoir répondre aux exigences d'un poste à responsabilités accrues et ne voyais aucune perspective d'évolution. Cette décision a été mûrement réfléchie après avoir appris que mon nom ne figurait pas sur la liste des candidats au 12e Comité central (2016-2021). Je comprenais que je ne possédais pas les qualités requises pour être sélectionné par l'organisation et je ne souhaitais pas faire de lobbying pour obtenir cette sélection.

Après avoir été muté et avoir occupé le poste de vice-président du Comité populaire de la province de Nam Dinh de juillet 2019 à juin 2020, j'ai été informé de mon retour à Hanoï pour occuper un poste de direction, mais les modalités de travail étaient incohérentes. J'ai néanmoins accepté, car je ne souhaitais pas perturber la planification des cadres à Nam Dinh et, surtout, je voyais encore de nombreuses opportunités de « diplomatie populaire » au sein de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam. Cependant, lorsque j'ai présenté mon idée à mes supérieurs, je n'ai reçu aucun soutien. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a poussé à prendre une décision radicale.

En réalité, je ne suis pas pessimiste. La vie est courte, il est donc inutile de perdre du temps avec des choses stressantes qui ne résolvent rien. Je choisis de vivre heureux, en consacrant mon temps à des activités qui apportent plus de valeur et de sens.

Honnêtement, avez-vous ressenti de la déception au début après votre démission ?

J'étais triste, très triste pendant plusieurs années, mais je ne regrette rien. Imaginez : j'ai sacrifié de nombreuses opportunités de revenus importantes pour travailler dans le secteur public. Avant d'intégrer le ministère des Affaires étrangères (en 1996), mon salaire était d'environ 11 millions de dongs par mois, soit l'équivalent de 4 taels d'or à l'époque. Lorsque j'ai pris ma retraite de la fonction publique, mon salaire était inférieur à 11 millions de dongs, insuffisant pour acheter 2 taels d'or. Il est donc clair que je n'ai pas choisi cette voie pour l'argent, mais parce que je voulais contribuer. Je pense que si notre désir de nous engager et de contribuer n'est pas apprécié, nous avons le droit de partir. Il n'y a rien de mal à cela.

Avec la réforme actuelle de l'administration, on s'attend à ce que des centaines de milliers de cadres, fonctionnaires et agents publics soient concernés après de nombreuses années de service. Quel est votre avis sur la question ?

En tant que citoyen et chef d'entreprise, je soutiens pleinement cette rationalisation du dispositif. L'expérience de la gestion locale montre que la fusion de certains organismes, tels que la planification et les finances, contribue à réduire les procédures, ce qui permet aux entreprises de réaliser d'importantes économies de temps et de ressources.

Un système complexe génère souvent d'innombrables procédures pour justifier son existence ; par conséquent, supprimer les étapes inutiles est la bonne chose à faire, non seulement parce que cela permet de réduire les effectifs de 100 000 personnes, mais surtout parce que cela allège considérablement la charge administrative pesant sur les personnes et les entreprises, contribuant ainsi à accroître l'efficacité du fonctionnement du système.

Rationaliser le système, aussi difficile soit-il, vaut mieux que de perpétuer l'inefficacité et de laisser des dettes aux générations futures. La vie est juste : si nous laissons un bon héritage, nos descendants nous en seront reconnaissants ; à l'inverse, si nous leur laissons un fardeau, ils seront en droit de nous reprocher notre irresponsabilité.

De nombreux avis s'accordent à dire qu'actuellement, l'intervention de l'État est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché du travail et optimiser l'utilisation des ressources humaines, tant dans le secteur public que privé. D'un point de vue politique, quelles mesures préconisez-vous ?

Le secrétaire général To Lam a émis une excellente idée, que je voudrais citer :

« On a beaucoup parlé de préparer des « nids » pour les « aigles », c’est tout à fait vrai, et cela vaut vraiment la peine d’être fait. Mais pourquoi parle-t-on si rarement de projets visant à préparer des « forêts » et des « champs » pour les « colonies d’abeilles » qui butinent les fleurs pour faire du miel ? »

Pourquoi n'avons-nous pas fixé d'objectifs de création d'emplois pour chaque période et chaque secteur ? Dans les prochains mois, environ 100 000 travailleurs quitteront le secteur public en raison de la réforme du système politique, et 100 000 jeunes retourneront dans leur région d'origine après avoir accompli leur service militaire. Quelles sont donc les mesures prises par le gouvernement pour que le secteur privé puisse bénéficier de ces emplois ? Quelles sont les politiques mises en place pour développer le marché du travail et l'emploi ?

D’après la déclaration ci-dessus du Secrétaire général, il ressort que nous devons envisager le problème dans son ensemble et ne pas nous concentrer uniquement sur la « prise en charge » des 100 000 travailleurs concernés.

La rationalisation de l'appareil en général, et celle de 100 000 employés en particulier, contribuera à créer un environnement commercial plus favorable, à réduire les procédures administratives, stimulant ainsi le développement des entreprises et créant davantage d'emplois pour la société.

À mesure que le climat des affaires s'améliore, les avantages ne se feront pas seulement sentir pour les 100 000 personnes licenciées, mais aussi pour les millions de nouvelles personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail.

L'essence même de la création d'une « institution inclusive » (selon l'économiste Acemoglu) réside dans la mise en place d'un cadre juridique et de politiques favorisant l'innovation et une concurrence loyale. De nombreux signes indiquent que nous progressons graduellement vers la création d'une telle institution, ouvrant ainsi de nombreuses perspectives aux particuliers et aux entreprises.

On espère que ces innovations, notamment la rationalisation du dispositif, porteront bientôt leurs fruits et contribueront à un développement socio-économique durable.

Merci beaucoup!

Contenu : Vo Van Thanh

Photo : Thanh Dong

Vidéo : Pham Tien, Tien Tuan

Conception : Patrick Nguyen

Dantri.com.vn

![[Photo] Cat Ba - Île paradisiaque verte](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Couleurs du Vietnam - L'amitié américaine au cœur d'Hanoï](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/24/1763950191274_anh-sac-mau-huu-nghi-viet-nam-hoa-ky-giua-long-ha-noi-20251123212633.jpeg)

Comment (0)