La France se trouve devant la « ligne rouge ».

Prenons l’exemple de la France. Lundi, de longues files de tracteurs ont bloqué les autoroutes près de Paris et dans tout le pays, des agriculteurs en colère cherchant à faire pression sur le gouvernement pour qu’il réduise la bureaucratie et les réglementations environnementales rigides, améliore leurs revenus et les aide à concurrencer les importations à bas prix.

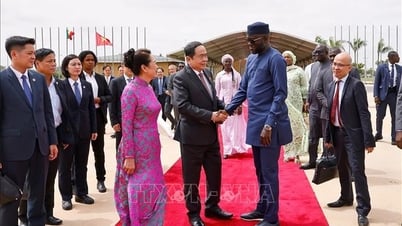

Des centaines de tracteurs stationnés devant le Grand Palais à Paris, tandis que des agriculteurs français marchaient vers la capitale pour protester. Photo : AP

Les manifestations des agriculteurs français entrent dans leur deuxième semaine, après avoir débuté dans le sud-ouest du pays et s'être étendues à l'ensemble du territoire. Les manifestants ont déversé des produits agricoles importés dans les rues, brûlé du foin devant des bâtiments administratifs et même répandu du fumier devant des mairies. Ils ont également pris des milliers de tracteurs sur les routes, bloquant les principaux axes routiers français, tels que l'A7 et l'A9, qui mènent vers l'Espagne.

Le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, s'est rendu dans une ferme du sud-ouest où les manifestations ont éclaté pour la première fois, tentant d'apaiser la colère des agriculteurs par des déclarations très consensuelles.

Le dirigeant de 34 ans a déclaré que le gouvernement abandonnerait les projets de réduction des subventions de l'État sur le carburant diesel utilisé dans les camions et les machines agricoles , réduirait les réglementations bureaucratiques coûteuses pour les agriculteurs et négocierait avec les détaillants et les distributeurs pour contribuer à augmenter la valeur des produits agricoles.

Mais ces promesses ne semblent pas suffire. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, principal syndicat agricole français, a déclaré sur RTL qu’« il reste encore de nombreuses demandes auxquelles le Premier ministre n’a pas répondu » et que les propos de M. Attal n’ont pas apaisé la colère des agriculteurs.

« Notre objectif est de faire pression sur le gouvernement afin de trouver rapidement une issue à la crise. Les manifestations dureront aussi longtemps qu'il le faudra », a déclaré Rousseau. Face à ces menaces, des convois de tracteurs encerclent Paris. Depuis lundi, ils bloquent huit grands axes routiers autour de la capitale. De nombreux agriculteurs ont accroché des drapeaux et des banderoles sur leurs tracteurs. On peut lire sur l'un d'eux : « Agriculteur en colère », sur un autre : « Trop d'impôts, trop de réglementations, pas de revenus pour vivre. »

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que 15 000 policiers et gendarmes étaient déployés pour empêcher les semi-remorques d'entrer à Paris et dans d'autres villes où se déroulent des manifestations, et pour maintenir l'accès à l'aéroport Charles de Gaulle-Roissy au nord de la ville et à l'aéroport d'Orly au sud, ainsi qu'au principal marché de produits frais de la région, à Rungis, le plus grand d'Europe.

M. Darmanin, qui a jusqu'à présent exhorté les forces de sécurité à ne pas recourir à la force, a averti les agriculteurs qu'un blocus de Rungis, qui fournit 60 % des produits frais de Paris à quelque 12 millions de personnes, constituerait un « point de non-retour ».

Pourquoi?

Le Premier ministre Attal rencontre actuellement à Paris les représentants des principales organisations agricoles françaises afin de trouver une solution à la crise. Il s'agit d'un défi majeur qui survient en plein cœur de la période faste de M. Attal, nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron le 9 janvier. Un défi qui ne sera pas facile à relever, car les problèmes rencontrés par les agriculteurs français ne sont pas nouveaux.

Les agriculteurs français, premier producteur agricole de l'UE, se disent sous-payés et étouffés par une réglementation environnementale excessive. Certaines de leurs préoccupations, comme la concurrence des importations à bas prix et les réglementations environnementales, sont partagées par les producteurs du reste de l'UE, mais pas en France.

Les agriculteurs affirment que les efforts déployés par le gouvernement et les détaillants pour freiner l'inflation alimentaire ont empêché de nombreux producteurs de couvrir les coûts élevés de l'énergie, des engrais et du transport. Le projet du gouvernement de supprimer progressivement les avantages fiscaux accordés aux agriculteurs utilisant du diesel, dans le cadre d'une politique plus large de transition énergétique, est également un sujet de vives tensions.

Des agriculteurs allemands ont afflué à Berlin pour protester contre la réduction des subventions sur les carburants. Photo : AFP

Les importations massives en provenance d'Ukraine, exemptées de quotas et de droits de douane par l'UE depuis le début du conflit russo-ukrainien et des négociations d'un accord commercial entre l'UE et le Mercosur, ont suscité la colère des agriculteurs français, qui dénoncent une concurrence déloyale sur les marchés du sucre, des céréales et de la viande. Ils estiment que ces importations exercent une pression à la baisse sur les prix agricoles français, sans pour autant respecter les normes environnementales imposées aux agriculteurs européens.

Les agriculteurs français contestent également les règles de l'UE en matière de subventions, notamment l'obligation prochaine de laisser 4 % des terres agricoles en jachère pour la restauration des écosystèmes. Ces politiques environnementales sont perçues comme incompatibles avec l'objectif de la France d'atteindre une plus grande autosuffisance en matière de production alimentaire et d'autres biens essentiels.

Les polémiques autour des projets d'irrigation et les critiques concernant le bien-être animal et l'utilisation des pesticides ont accentué le sentiment de marginalisation sociale des agriculteurs français. Parallèlement, la lourdeur administrative alimente leur colère. Ils affirment consacrer en moyenne 60 heures par mois à la paperasserie, un temps considérable à un moment où leurs conditions de vie sont de plus en plus difficiles.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Le gouvernement français a promis de nouvelles mesures d'aide aux agriculteurs dans les prochains jours. Un soutien accru aux viticulteurs touchés par la baisse de la consommation est à l'étude, et des mesures supplémentaires pour l'élevage sont également attendues.

La plupart des politiques et subventions agricoles étant déterminées au niveau de l'UE, Paris cherche à obtenir des concessions de ses partenaires, notamment en tentant de rallier des soutiens à l'abandon de l'obligation de réduire le gaspillage des terres, une question que le président Emmanuel Macron pourrait mettre en avant lors du sommet des dirigeants européens jeudi.

Concernant le commerce, autre sujet abordé au niveau de l'UE, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a appelé à des mesures pour empêcher que les importations en provenance d'Ukraine, notamment de sucre, de volaille et d'œufs, ne déstabilisent les marchés européens. Cette position marque un revirement pour Paris, qui s'était auparavant opposé aux initiatives des pays d'Europe de l'Est visant à restreindre la circulation des produits ukrainiens.

Une vache en plastique peinte aux couleurs du drapeau européen est accrochée à un tracteur lors d'une manifestation d'agriculteurs français et belges devant le Parlement européen à Bruxelles, en Belgique. Photo : AP

Ce qui se passe en France est suivi de près par les agriculteurs de toute l'Europe. Les difficultés du secteur agricole ne sont pas un problème exclusivement français.

L'Allemagne a également connu des tensions en début de mois, des manifestations ayant éclaté après la décision du gouvernement de supprimer progressivement les allégements fiscaux sur le diesel agricole afin d'équilibrer son budget d'ici 2024. Berlin s'est retrouvée quasiment paralysée, l'une de ses principales avenues étant envahie par des camions et des tracteurs, comme à Paris. Lundi, des centaines de tracteurs continuaient de bloquer le port de Hambourg, l'un des plus actifs d'Europe.

Lundi, la circulation autour de Bruxelles a également été perturbée par des agriculteurs en colère. Une douzaine de tracteurs ont traversé la zone européenne en klaxonnant. Selon les médias belges, les agriculteurs ont intercepté environ cinq camions transportant des légumes espagnols et ont déversé leur cargaison près du centre de distribution du distributeur belge Colruyt, situé non loin de Bruxelles.

Ce mois-ci, des agriculteurs et des chauffeurs routiers roumains ont également manifesté pour protester contre les coûts d'exploitation élevés qui entravent l'accès à la frontière ukrainienne. Des manifestations ont aussi eu lieu en Pologne, où des agriculteurs mécontents ont défilé en tracteurs dans les grandes villes pour protester contre ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale de la part de l'Ukraine voisine.

Les agriculteurs polonais dénoncent le commerce sans droits de douane de l'UE avec l'Ukraine, affirmant qu'il compromet leurs moyens de subsistance. Ils protestent également contre la réglementation environnementale européenne, qu'ils jugent responsable d'une baisse de leur production et de leurs revenus. Afin d'apaiser la colère des agriculteurs, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a annoncé l'ouverture de discussions avec le gouvernement ukrainien pour garantir que la production et les marchés agricoles ne soient pas menacés par un afflux incontrôlé de produits agricoles en provenance d'Ukraine.

Cela dit, la Pologne et de nombreux autres pays européens doivent encore déployer des efforts considérables pour honorer leurs engagements envers les agriculteurs, car les accords internationaux sont difficiles à modifier ou à adapter, tandis que les politiques de soutien au secteur agricole rencontrent également des difficultés en raison du contexte économique morose. Par conséquent, la vague de protestations des agriculteurs dans les pays européens risque toujours de s'étendre prochainement.

Quang Anh

Source

![[Photo] Lam Dong : Images des dégâts suite à la rupture présumée d'un lac à Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la deuxième réunion du Comité directeur sur le développement économique privé.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)

Comment (0)