सुरक्षित तापमान की सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस है।

जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के बाद से, COP28 सम्मेलन के साथ-साथ दुनिया का भी प्रमुख उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5⁰C तक सीमित करना रहा है। आज इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

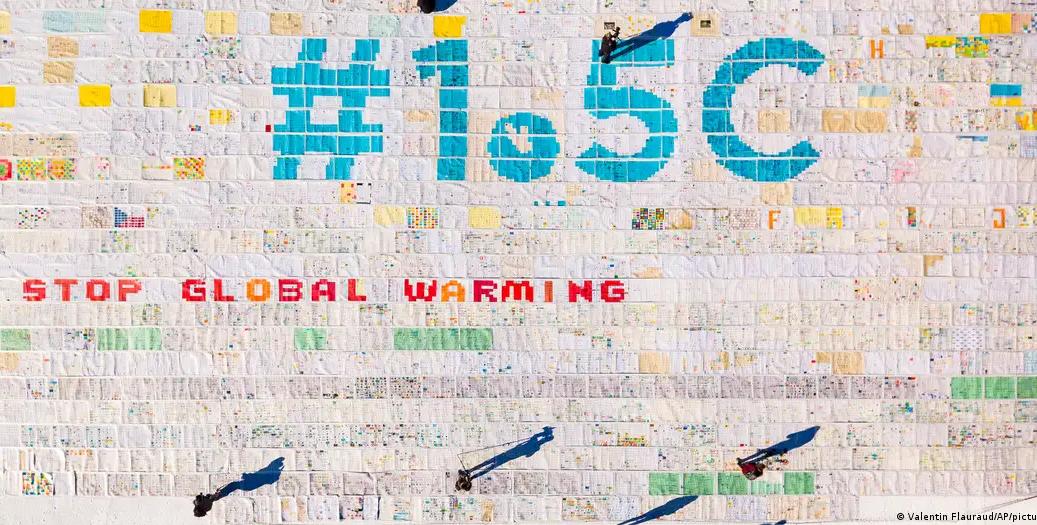

ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए स्विट्जरलैंड के एक ग्लेशियर पर 125,000 अलग-अलग पोस्टकार्ड से बना एक विशाल बोर्ड लगाया गया। फोटो: एपी

दूसरे शब्दों में, समझौते का लक्ष्य उत्सर्जन को कम करना है ताकि पृथ्वी के वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को रोका जा सके, जिसे विश्व स्तर पर एक क्रांति माना जाता है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को एक सुरक्षित बचाव रेखा माना जाता है। इसलिए, इस सीमा का पालन करने से मानवता को वैश्विक तापवृद्धि के कारण जलवायु पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों से पहले कार्रवाई करने का मौका मिलेगा।

जर्मनी में पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (पीआईके) के निदेशक जोहान रॉकस्ट्रॉम 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को "एक ऐसा स्तर बताते हैं जिससे हमें वास्तव में यथासंभव दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए।"

लेकिन उस सीमा को बनाए रखने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक आधा करना होगा, जो कि सात साल से भी कम की समय सीमा है।

पृथ्वी 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के कितने करीब है?

वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार, 1880 से वैश्विक तापमान में प्रति दशक औसतन 0.08 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यह दर 1981 में तेज होने लगी और तब से दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

अब तक के सबसे गर्म दस वर्ष 2010 के बाद ही आए हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2023 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष होगा, जिसमें वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.43 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा।

20 नवंबर को, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि राष्ट्रों द्वारा निर्णायक कार्रवाई की कमी के कारण पृथ्वी विनाशकारी तापवृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रही है, जो इस सदी में संभावित रूप से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है।

COP28 से पूर्व के दिनों में, आधारभूत तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, और तुर्कमेनिस्तान में तो 10 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।

यदि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो क्या होगा?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाने से वैश्विक तापवृद्धि में तेजी आएगी।

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली वैश्विक गर्मी का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। फोटो: जीआई

एमआईटी के वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान और नीति पर संयुक्त कार्यक्रम के एसोसिएट निदेशक सर्गेई पाल्टसेव ने कहा कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि मानवता पर तुरंत कोई आपदा आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया, "विज्ञान ने कभी यह नहीं कहा है कि जिस दिन तापमान 1.51 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा।"

इसके बजाय, लोगों को तूफ़ान, लू और सूखे जैसी अधिक गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यह एक ऐसा कारक है जिसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

विशेष रूप से, तूफान और बाढ़ लोगों के घरों और सरकारी बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा करते हैं, जबकि सूखा पीने के पानी की आपूर्ति और खाद्य उत्पादन को बाधित करता है, जिससे कीमतें आसमान छू जाती हैं। लू स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है, खासकर बुजुर्गों और पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए।

क्या इसका प्रभाव हर जगह एक जैसा होगा?

इसका उत्तर है नहीं। उदाहरण के लिए, विकासशील देश वैश्विक उत्सर्जन में बहुत कम योगदान देते हैं, फिर भी जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का सबसे अधिक शिकार वही होते हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान विश्व के कार्बन उत्सर्जन का 1% से भी कम उत्सर्जित करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है।

पाकिस्तान के फातिमा जिन्ना महिला विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर मुहम्मद मुमताज ने कहा कि देश की शहरी आबादी का एक तिहाई हिस्सा भीषण गर्मी का सामना कर रहा है।

“पाकिस्तान के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, कुछ शहरों में तो यह 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह बहुत चिंताजनक है,” मुमताज ने बताया।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) में नाइजीरिया के जलवायु नीति विशेषज्ञ आर्चीबोंग अकपन बताते हैं कि भीषण गर्मी और चक्रवात, साथ ही गरीबी का उच्च स्तर, इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल वार्मिंग अफ्रीका के खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है।

उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन ने पहले ही खाद्य आपूर्ति और फसलों को प्रभावित किया है," और आगे कहा कि मौजूदा प्रभावों में वृद्धि से "कई लोगों की आजीविका तबाह हो जाएगी।"

हम कैसे अनुकूलन कर सकते हैं?

हालांकि जीवाश्म ईंधन जलाने को रोकने से वैश्विक तापमान वृद्धि की दर को धीमा किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का तर्क है कि यदि मानव उत्सर्जन तुरंत समाप्त भी हो जाए, तो भी पहले से मौजूद प्रभावों के कारण पृथ्वी का तापमान कई दशकों तक बढ़ता रहेगा। इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता रहेगा।

इसलिए, बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए बदलते मौसम की स्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है।

कई देशों, क्षेत्रों और शहरों ने लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों पर सफलतापूर्वक शोध किया है। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड का भूभाग नीचा और समतल है, जिसका लगभग 50% हिस्सा ही समुद्र तल से 1 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित है। इसलिए, देश ने लगभग 3,500 भूमि सुधार परियोजनाएँ बनाई हैं, जिनमें नहरों के किनारे शहर बसाए गए हैं। विशेष रूप से, इन परियोजनाओं को डच इंजीनियरों द्वारा ज्वार-भाटे और बाढ़ का सामना करने और उनसे अनुकूलन करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था।

कई अफ्रीकी देश भी जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं, लेकिन अपर्याप्त धन के कारण यह छोटे पैमाने पर ही हो रहा है।

विकासशील देश लंबे समय से धनी देशों से हाल ही में स्थापित "क्षति और नुकसान" कोष के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भारी मात्रा की जिम्मेदारी लेने का आह्वान कर रहे हैं। इस कोष में जमा धन का उपयोग चरम मौसम संबंधी घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित देशों की सहायता करने और उन्हें इनसे निपटने में मदद करने के लिए किया जाएगा।

होआई फुओंग (डीडब्ल्यू के अनुसार)

[विज्ञापन_2]

स्रोत

![[तस्वीर] 2025 कम्युनिटी एक्शन अवार्ड्स गाला से पहले लीक हुई तस्वीरें।](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765882828720_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-45-png.webp&w=3840&q=75)

![[लाइव] 2025 सामुदायिक कार्य पुरस्कार समारोह](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765899631650_ndo_tr_z7334013144784-9f9fe10a6d63584c85aff40f2957c250-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने तोचिगी प्रांत (जापान) के राज्यपाल से मुलाकात की।](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765892133176_dsc-8082-6425-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह लाओस के शिक्षा और खेल मंत्री थोंगसालिथ मंग्नोरमेक से मुलाकात करते हुए।](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765876834721_dsc-7519-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[फोटो] प्रधान मंत्री फाम मिन्ह चिन्ह वियतनाम इकोनॉमिक फोरम 2025 में भाग लेते हैं](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/16/1765893035503_ndo_br_dsc-8043-jpg.webp)

टिप्पणी (0)