フンイエン安山寺のテラコッタの祭壇は、16 世紀に伝統的な手作業で作られ、龍と蓮の花の精巧な彫刻が施されています。

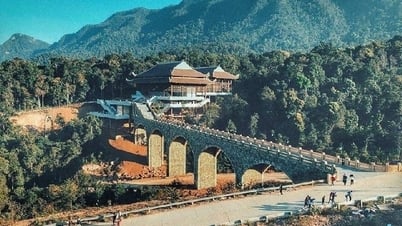

天路区安邑町安坡寺は16世紀から17世紀にかけて建立され、1月に首相によって国宝に認定されたテラコッタ塔を擁しています。塔の基部の考古学的発掘調査結果と史料から、塔はマック王朝時代に建立されたことが示されており、テラコッタ祭壇は塔と同時代のものです。

「祭壇は特定の型に成形されたものではなく、洗練された独自の焼成・彫刻技術を用いて手作りされており、制作された時代の痕跡を残している」と文化遺産局の報告書には記されている。

寺院の聖域には、多数のテラコッタブロックが密に組み合わされ、長方形の祭壇が完成しています。遠くから見ると、祭壇は大きな蓮の花のような形をしており、顔、胴体、脚、台座の4つの部分に分かれています。台座の表面は、大きくふっくらとした二層の花びらが咲き誇る蓮の花のような形をしており、上の台座を包み込んでいます。

文化遺産局によると、蓮華台は李朝(11~14世紀)の李邑(り・たに)朝時代から存在していましたが、そのほとんどは石や木で作られていました。安薩廟のテラコッタ祭壇は希少とされています。特に仏教、儒教、道教の要素が混ざり合い、絡み合った文様の組み合わせは、石からテラコッタへの移行における画期的な出来事と言えるでしょう。

フンイエン省ティエンルー地区、アンビエンコミューン、アンサー寺院のテラコッタ祭壇。写真: 文化財局

台座は最も小さいサイズですが、多くの文様が施されています。前面と背面は3つの長方形のパネルに分かれており、各パネルには優美な線の龍の図柄が浮き彫りにされており、天と地の間を飛ぶ龍のような印象を与えます。左側の龍は、頭と尾が下向きに丸まり、胴体は上向きに丸まり、2つの部分にねじれています。中央のパネルの龍は、頭が下向きに丸まり、胴体は後ろで1回だけねじれています。右側の龍は、頭と尾が上向きに丸まり、胴体は首と尾の2つの部分にねじれています。

「それぞれ独自のスタイルを持つ、楽で奔放な姿勢の龍は、美術においてこの像の多様性と民間伝承を示し、現在でも少数の遺物しか保存していない多様性を生み出している」と文化遺産局は評価した。

台座の台座には、マック王朝の芸術様式である螺旋模様が散りばめられています。台座の脚は滑らかで平らで、模様はありません。台座は大きく、「跪き足魚腹」の様式で作られ、螺旋模様が浮き彫りになっています。祭壇には、龍や蓮華に加え、菊の図案化された彫刻も数多く施されています。

現在、ベトナム国内でテラコッタの祭壇を保存している場所は、ボンライ寺(フートー市)、チャムジャン寺、ムイ寺( ハノイ市)など、ごくわずかです。アンサー寺とボンライ寺のテラコッタの祭壇は、ベトナムで最も長く、典型的なテラコッタの芸術作品です。

テラコッタレンガは石材よりも安価で入手しやすいため、マック王朝建築における芸術と装飾の発展には民族的・民族的なニュアンスが色濃く反映されていたことが分かります。「この祭壇は、調和と相互影響というベトナムの宗教史における特徴を反映しています。これはベトナム美術史において、歴史的、文化的、芸術的に非常に価値のある、他に類を見ない遺物です」と、宝物認定申請書には記されています。

VnExpress.net

![[インフォグラフィック] Galaxy Z Fold7:サムスンの最先端技術の飛躍](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/2fced87d84e54fb6afaee83be89735c1)

コメント (0)