|

| イラスト:PV |

母は白い煙がもくもくと上がっている炭鉱を確認するために庭へ出かけました。

「風が強いわ。気をつけないと炭鉱の穴が全部燃えてしまうわよ」と歩きながら母が叫んだ。私は何度も「お母さん、都会に住もうよ」と提案していたのに、その提案に驚いてしまった。

私は返事をせず、ただ咳払いをしただけで、母は私が返事をしていることが分かりました。

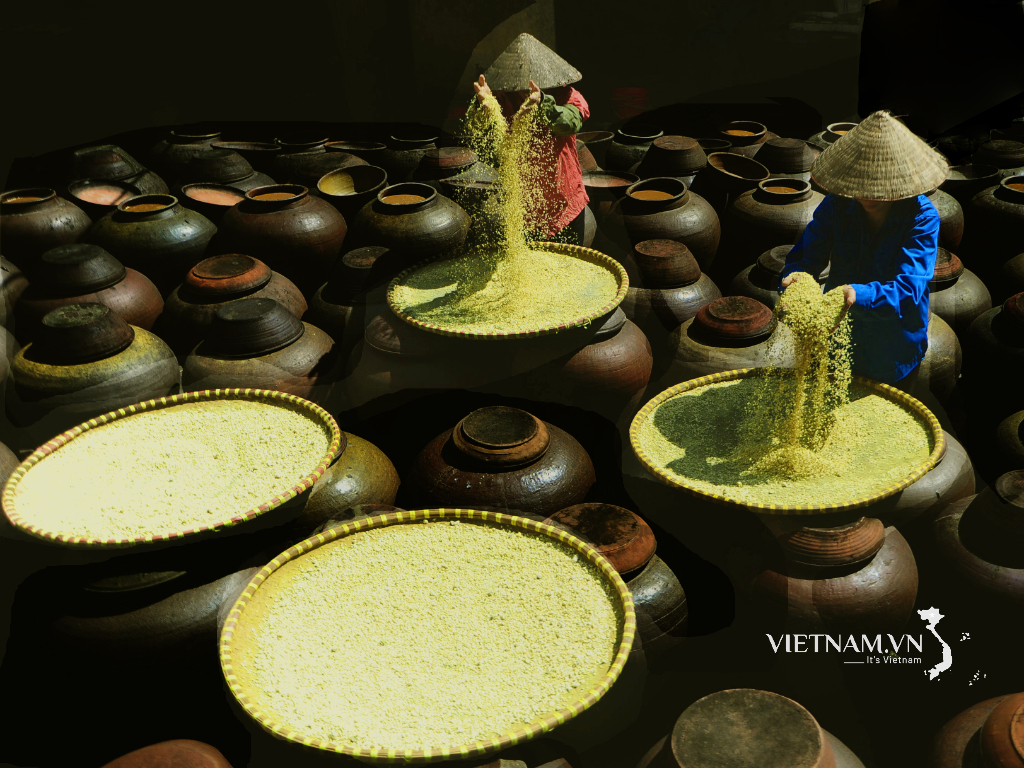

炭焼き窯は今も静かに煙を吐き出していた。森の端に住む村人たちは、炭焼き、蜂蜜の採取、川に罠を仕掛けてエビや魚を捕獲する生活が中心だった。暮らしは質素ながらも喜びに満ちていた。何よりも、人々は生まれ故郷に暮らし、この土地と川に深く愛着を持ち、魂を繋いでいたからだ。静かな夜、私の村に聞こえるのは、メラレウカの森のざわめき、炭焼き窯のパチパチという音、そして森の村から小学校に上がったばかりの子供たちのささやき声だけだった。

私は母の後をついて石炭貯蔵庫へと向かった。貯蔵庫の脇のバナナの木はまだ青々と茂り、実を房につけ、熟れかけていた。母はかがみこんで、今にも破裂しそうな穴を埋めていた。もし貯蔵庫を密閉しておかないと、風が吹き込んで薪が全部燃えてしまうだろう。煙で母は激しく咳き込み、涙が頬を伝った。私は母を見つめ、胸が痛んだ。私がいない日々、父が亡くなって久しいこの家で、母はきっと孤独な日々を送っていただろう。朝早くから夜遅くまで、母は孤独だっただろう。母の人生は苦難と闘争に満ちていた。ある時、私は耐えきれなくなり、母にこう言った。

- お母さん!僕は仕事を辞めてお母さんと一緒にここに住めない。お母さんもずっと一人でここに住めない。心配だよ!お母さん、僕と一緒に都会に住んで。大きな家があるし、一緒に暮らせるし…

母は長い間考え込んでいました。母が父の祭壇を見上げ、それから家の前の小さな水路を見上げるのが見えました。母の目はくすんだ白さを帯びていました。ふと、母がハンカチで目尻を優しく拭うのが見えました。私は母の手を握り、目に涙があふれそうになりました。

お母さん!もし何か間違ったことを言っても、怒らないで。ただ、お母さんがこれからの人生を穏やかに過ごせるように、そばにいてあげたいだけなの。

母が私の言葉を遮った。

- いいえ、お母さんは全然怒ってないんです。おっしゃる通り、ただお母さんはまだこの場所に愛着があって、故郷を離れる気にはなれないだけなんです。

母の「家を出る」という言葉に胸が締め付けられる思いだった。初めてこの街に留学に来た日に「家を出た」のだから、それ以来、家に帰ったのは指折りの数に過ぎない。幼少期を過ごした故郷は、今や仮住まい、異国の地と化している。それでもなお、この場所への憧憬は消えない。母がほんの一瞬、私と一緒に街へ行くことに納得できなかったのも無理はない。街は私にとって馴染み深い場所だが、母にとっては見知らぬ場所だ。朝晩、窯から立ち上る炭の煙のかすかな匂いも、風に揺れるメラレウカの葉の音も、私たちにとって多くの美しい思い出を刻んだ雑草が生い茂る土地も、もうそこにはない。

母にとって故郷は、血肉であり、魂であり、美しい楽園でした。この地に初めてやって来てから、人生の半分が過ぎました。半生を過ごし、愛され、愛され、私を産み、そしてここに心を捧げてきました。母は川を心から愛し、父が船を漕いで蜂の巣を作り、蜜をたっぷりと積んだ蜂の巣を運んでいたマングローブの森を愛し、炭焼き窯から立ち上る煙が川面に広がる匂いを愛していました。この田舎の独特の雰囲気は、母にとって決して忘れられないでしょう。母は苦労を重ねました。それでも、常に満たされた心を持ち、贅沢や虚飾を渇望することはありませんでした。母は土地、森、川、そして父に忠実であり続けました。

辺りを見回し、石炭貯蔵庫が満杯になっているのを確認すると、母は家の中に入った。私も後を追った。揺らめくランプが庭を細い光の輪で照らしていた。不思議な温かさと優しさが体に染み渡った。いつもこうだった。家に帰るたびに、深い安らぎを感じた。母のために新しい家を建てようかと何度か考えたが、母はそれを止めた。「古い家はたくさんの思い出が詰まっているから大切なのよ」と母は言った。近い将来、母を都会に連れ出すつもりもあったので、私は母の言うことに従い、田舎に家を建てるという考えは諦めた。古い家は温かく居心地が良く、すべてが母によって何十年も変わらずに大切に保存されていた。都会から田舎までは200キロ近くあったが、時間があれば車で、疲れたらバスで帰った。母を田舎に一人残すのは、不安だった。

田園地帯に夜が訪れ、夜が更けるにつれて風が強くなった。森からメラレウカの花の香りがそよ風に乗って漂い、芳しい香りが空気を満たした。母の隣に座ると、突然、時間が巻き戻ったような気がした。こうして、オイルランプの下で母の隣に座り、父の服を繕い、文字の綴りを一つ一つ教えてくれた幼少時代。あの頃は、本当に美しく、穏やかな時間だった。

「お母さんは、あなたがすっかり大人になって、快適な暮らしを送っているのを知っている。だから、私が幼い頃に経験した苦労を全部埋め合わせたいと思っているのよ。でも、わが子よ、この場所は私にとってすべてよ。あなたは自分の家や家族を持つことができるけれど、私にはこの田舎にまつわる美しい思い出しかないの。ここを離れることはできないわ、わが子よ…」

考え事をしながら母を見つめていると、いつの間にか涙がこみ上げてきた。年老いた人は往々にして過去の思い出を大切にし、その思い出のために生き、忘れられない思い出が詰まった場所にしがみつく。母もそうありたいと願っている。私もそうだ。

- お母さん!ごめんなさい…

母は私の頭を撫で、そして私を引き寄せた。炭の煙の甘い香りが服と髪に染みついていた。母は愛情を込めて言った。

― 母はずっと、子供たちに帰る場所を与えたいと思っていました。母はいつもここにいて、家の温もり、父の祭壇に漂う心地よいお香の香り、そして子供たちが決して忘れてはならないルーツを守り続けます。

母の心が分かります。母の心は寛容です。人のルーツは、どこへ行っても決して忘れてはならないものであり、決して根こそぎにされてはならないものです。

私は母の傍らに座った。夜は静まり返っていた。村は静かな眠りに包まれ、夜行性の鳥たちの悲しげな鳴き声と、風に運ばれてきた燃えさしの音だけが響いていた。その素朴でありながら温かいひととき、私は大地の響き、故郷の川の音、広大なマングローブの森、そして母の優しく寛大な心の響きを感じた。長く険しい人生の旅路の果てに、いつか私も母のように、一つ一つの美しい思い出を大切にし、胸に秘めておくことができるだろう。

私はまるで川に、故郷に、マングローブの木陰に、そして私の神聖で貴重な起源に寄りかかるかのように、彼の頬に寄りかかったのです。

出典: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/ben-que-con-ma-1ce28e9/

![[画像] 2025年コミュニティアクションアワード授賞式を前に流出した画像。](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765882828720_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-45-png.webp&w=3840&q=75)

![[ライブ] 2025年コミュニティアクションアワードガラ](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765899631650_ndo_tr_z7334013144784-9f9fe10a6d63584c85aff40f2957c250-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)