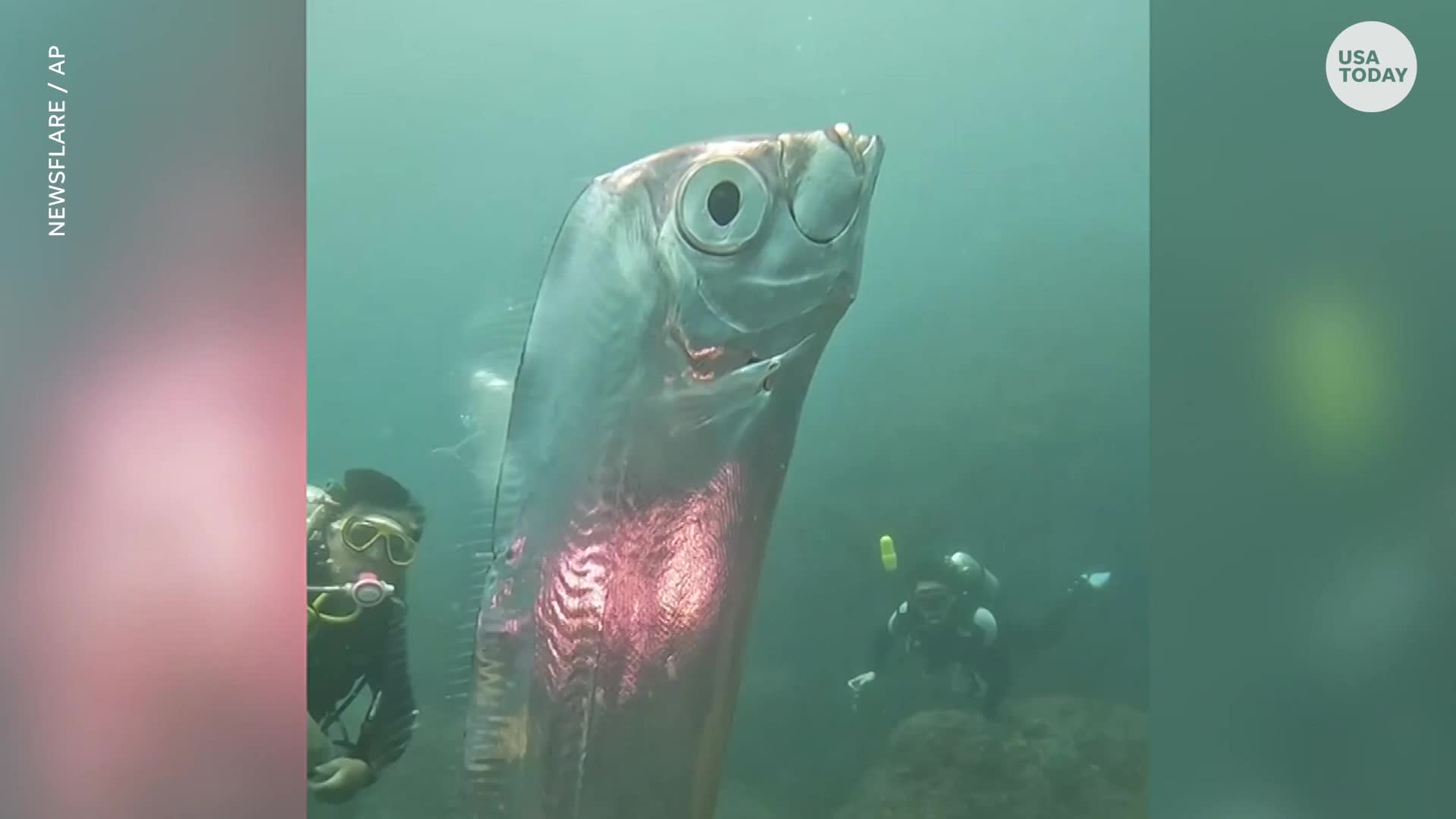

USA Todayは7月20日、ダイビングインストラクターの王成如氏が6月に共有した動画の中で、前述のダイバーグループが台湾沖で希少な巨大「終末魚」に遭遇したと報じた。この種のリュウグウノツカイ(ヘラサギ、または「終末魚」とも呼ばれる)は、通常、海面下60~300メートル、時には1,000メートルの深さに生息する。

動画では、「アポカリプスフィッシュ」は負傷しているように見える。「台湾北東部の沖合には素晴らしい生き物がたくさんいますが、巨大なリュウグウノツカイに遭遇したのは初めてです」と王氏はニューズウィーク誌に語った。

ダイバーの一団が最近、台湾沖で巨大な「終末魚」に遭遇した。写真:AP

リュウグウノツカイは北極圏外の多くの場所に生息し、ギネスブックに世界最長の硬骨魚類として登録されています。歯はなく、鰓耙を使ってプランクトンを餌とします。

1963年には、アメリカ合衆国ニュージャージー州で推定体長15メートルのリュウグウノツカイが捕獲されました。1885年には、アメリカ合衆国メイン州で体重272キログラムのリュウグウノツカイが捕獲されました。

フロリダ自然史博物館(米国)によると、リュウグウノツカイの学名は、そのオールのような形に基づいて Regalecus glesne と名付けられている。

日本の民間伝承によると、「黙示録の魚」の体表に銀色の鱗が光っているのを見るのは、「差し迫った災難」の兆しだと言われています。この魚は、海神の宮殿から遣わされ、人々に地震の到来を警告したと言い伝えられています。

リュウグウノツカイは2011年の東北地方太平洋沖地震と福島原発事故以前にも目撃されていたが、科学者たちはリュウグウノツカイと災害との関連は誤りだと考えている。

「これらの魚は体調が悪いと水面に浮かび上がってくる傾向があると思います。そのため、発見された時には死んでいることが多いのです」と鹿児島大学の本村博之教授はニューヨーク・ポスト紙に語った。

[広告2]

ソース

コメント (0)