文学ジャンルの中でも、ハノイを題材としたエッセイは、その量だけでなく、芸術性も非常に高い。エッセイというジャンルの特性が、作家たちに千年の歴史を持つ文化史の空間に自由に浸り、ハノイの繊細な側面を自由に探求することを可能にしたからだ。

国内外の多くの文学辞典の定義によれば、散文(フランス語:Prose)は散文の一種(詩とは区別)であり、長い伝統と強い生命力を持っています。散文の分量に決まりはなく、フィクションやノンフィクションなど、表現は多様で、特に作者の意見や個性が際立っています。散文における人生表現は点描的な性質を帯びており、必ずしも複雑な筋書きや登場人物の揃った描写は必要とせず、独特の構成、トーン、そして個性的な性格が求められます。重要なのは、散文が社会的意味に富んだ事象の主要な特徴を再現し、作者の深く個人的な感情や思考を直接的に表現することです。

ここで注目すべきキーワードは、「先見性」「独自の構成」「著者の個性」です。つまり、エッセイの本質は、言葉の錦を織りなすだけでなく、対象物の細部まで掘り下げ、そこに映し出される独自の視点や思考を浮き彫りにすることにあるのです。

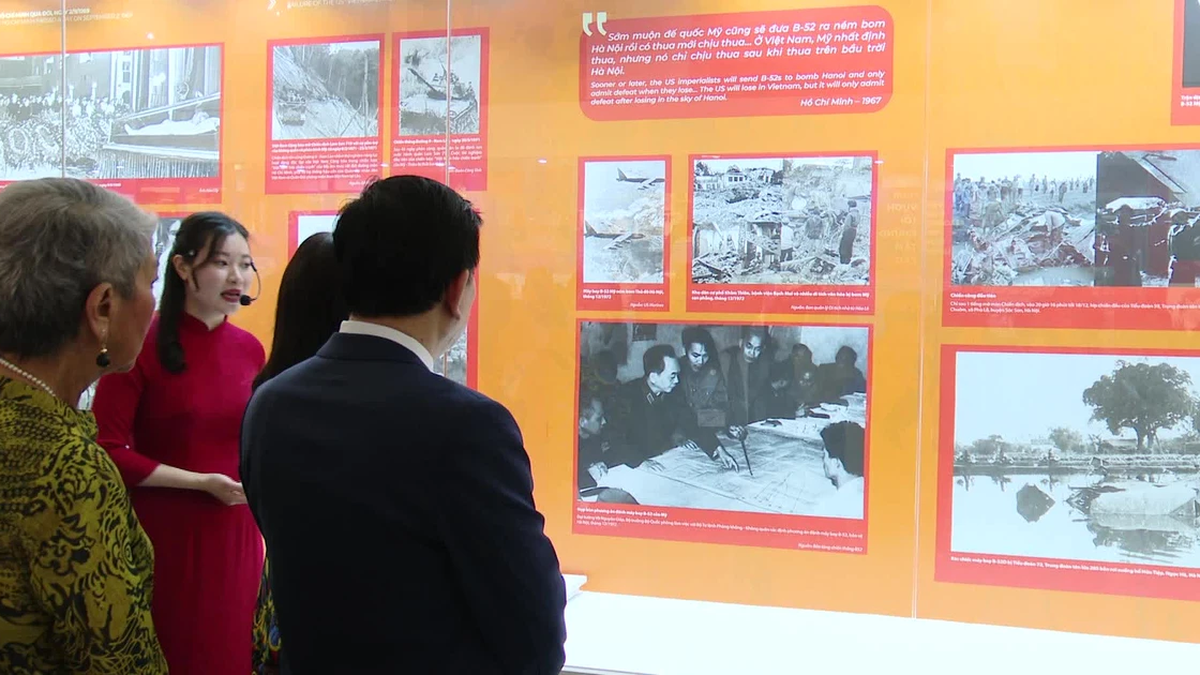

タンロン・ハノイは東南アジアの古都の一つであり、ほぼ1000年以上にわたりベトナムの政治、経済、文化の中心地としての地位を維持してきました。首都は、国の伝統的な文化的価値が形成され、守られる場所であると同時に、様々な地域や文化が交差する場所でもあります。ハノイの文化的・歴史的堆積は深く、幾重にも重なり、一本の木、街角、一皿の料理…一つ一つに、興味深く魅力的な物語が数多く秘められています。

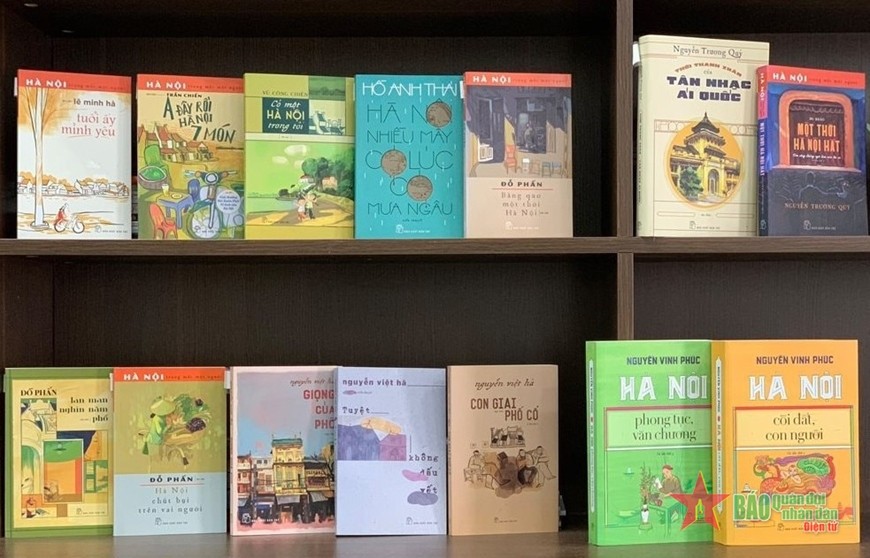

過去から現在に至るまでの有名な作家に共通していることは、彼らがエッセイを書いていることです。 ハノイ人は皆、ほぼ生涯を首都で過ごしてきました。中世のファム・ディン・ホー、近代のタック・ラム、トー・ホアイ、グエン・ヴィン・フック、バンソン、ジャン・クアン、そして現代ではグエン・ゴック・ティエン、グエン・ヴィエット・ハ、ドー・ファン、グエン・チュオン・クイなどが挙げられるでしょう。ハノイで生まれ育ち、長年愛着を持っていたにもかかわらず、首都ハノイについて多くの優れたエッセイを書いている作家はほとんどいません。文学にはよくある問題があります。つまり、人は馴染みのあるテーマを「単調に」しか書かないということです。エッセイでは、作者はテーマについて絶えず考え続けなければならず、そこから新たな発想が生まれます。作家は毎日街を歩き、馴染みのある店に立ち寄り、都市生活を観察し、物語を集め、そしてじっくりと考えて初めて、興味深いエッセイを書くことができるのです。

ハノイに関するエッセイを書く作家は数え切れないほど多く、それはつまり、ハノイの文化遺産や人々を描いた物語が繰り返し書かれてきたということです。作品には重複する部分もありますが、ハノイに関するエッセイが読者に愛され続けているのは、作家たちの視点、トーン、そして言葉遣いがそれぞれ異なるからです。例えば現代では、グエン・ゴック・ティエンとグエン・チュオン・クイのエッセイはどれも小さな研究論文のようです。グエン・ヴィエット・ハは、武侠物語から借用した皮肉たっぷりのコメントと魅力的な言葉遣いで、お茶目な印象を与えます。ド・ファンは元々画家だったため、彼の文章は色彩とイメージに満ちています。例えば、ハノイ料理という同じテーマについて書く作家もいますが、中には美味しい料理の描写に特化し、洗練された調理法を提示する作家もいれば、伝統料理の味を守りつつも「客を喜ばせる」ために変化させ、時には洗練さを失わせるという矛盾を生み出そうとする作家もいます。

ハノイの文化生活の変化に伴い、統合とグローバル化が進む現代において、散文は間違いなくその存在感を示し続けるでしょう。しかし、ハノイを題材にした作品が散文の分野で際立っているだけでは満足できず、文学の主流である小説のジャンルを求める文学愛好家もいます。この願望は正当なものですが、容易なものではなく、優れた文才と並外れた筆致が求められます。現在、ハノイについて書く作家の性向は、散文に向いています。そして何よりも、散文の独特の特徴は、現代の読者の短読傾向に適しているようです。

[広告2]

出典: https://baolangson.vn/dau-an-ha-noi-trong-tan-van-5024322.html

コメント (0)