1899年に設立された香水河の両岸にあるフエの町は急速に拡大し、1929年には都市へと発展しました。

|

| 上空から見たフエ市街。写真:グエン・フォン |

フエ町の設立

阮朝時代のフエは、 政治的要因の影響を強く受け、適切な行政組織や都市管理体制が欠如していました。都市空間は狭く、賑やかな活動は城塞とその周辺のいくつかの市場街に集中していました。1883年のハルマン条約と1884年のパテノートル条約によって、フランス植民地主義者は我が国への侵略をほぼ完了させました。この時期以降、新たな都市形態が形成されていきました。

フエ陥落(1885年7月5日)後、フランス軍は香河南岸に西方地区を設け、中部教区使節団の施設と拡張された軍営を整備しました。フランス軍が中部教区使節団の埠頭建設に着手してから20世紀初頭までの30年間、香河南岸は急速に発展し、「縦列横列の建物」を特徴とする新たな都市圏を形成しました。道路網は当初、馬車、往復人力車、その他の車両にとって便利なものでした。

研究者ドゥオン・フオック・トゥによると、フランス軍はフエに到着すると、トゥ・ドゥック王にフォン川南岸の土地を強制的に譲り渡し、軍事拠点を設置した。徐々に土地を拡大し、使徒宮殿(1876年4月に着工、1878年7月に完成)、電信局(現在のフエ郵便局)の設置、税務署の設置、修道院学校の開設、カトリック教会の建設、病院の設立、宝物庫、ホテル、ダンスホールの開設などを行った。

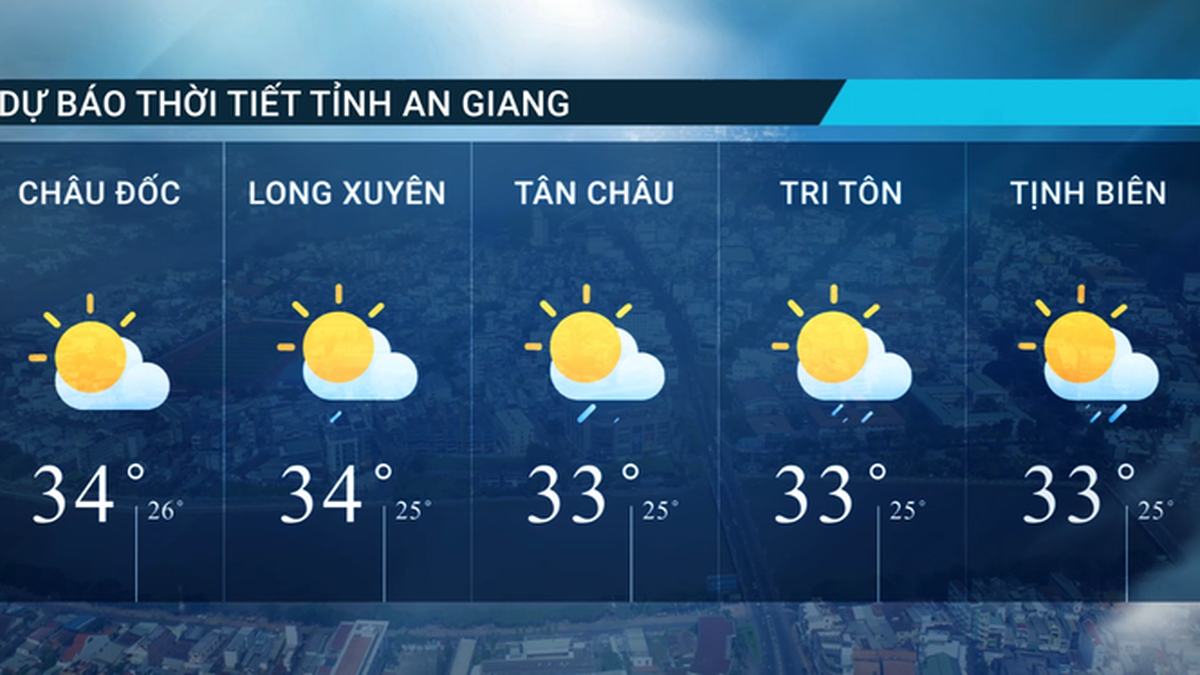

1898年10月20日、フエ朝枢密院はタンタイ王に請願書を提出し、「中部ベトナム総督と枢密院が必要と認める場所」に都市を設置することを許可するよう要請しました。これがフエにおける新たな行政単位の誕生の第一歩となりました。1899年7月12日、タンタイ王はフエ市を中部地域の他の5都市(タンホア、ヴィン、ホイアン、クイニョン、ファンティエット)と共に設置することを布告する勅令を発布しました。翌日(1899年7月13日)、フランス総督のブローシュはタンタイ王の勅令を承認し、1899年8月30日にはインドシナ総督が承認の決定を下しました。

インドシナ総督がフエ市の境界を定める勅令を発布したのは、それから2年後の1901年12月31日になってからでした。これにより、皇城地域は新たに定められた行政単位に含まれませんでした。フエ市の当初の境界は、皇城周辺地域と、フォン川南岸の細長い土地、川岸(現在のレ・ロイ)沿いの道路沿い、トーロック渡し(ダップ・ダー)からクォック・ホック学校を過ぎたあたりまでの範囲のみでした。

|

| 香水川にかかるチュオンティエン橋は1897年に建設されました。写真:DOCUMENT |

町から都市へ

フエ市の行政境界はフランス資本家の都市開発ニーズを満たすには狭すぎただけでなく、ベトナム中部における植民地政府の中心地としての政治的地位にも見合っていませんでした。1903年6月22日、タン・タイ王は勅令を発布し、1903年7月3日にインドシナ総督によって承認され、フエ市は初めて拡張されました。フランスは主に香水川の南側の境界を追加しました。新たに併合された地域は、クオック・ホック学校の背後からナム・ジアオ橋まで、バオ・クオック寺の斜面を越えて、フー・カム川からベン・グー斜面まで、フー・カム市場の周囲、そして川岸から旧市街に接するまでの地域でした。

5年後の1908年5月9日、ズイタン王は勅令を発布し、インドシナ総督は1908年7月24日にこれを承認する勅令を発布し、フエの二度目の領土拡大を認めました。この拡大により、フエ市の境界は2つの明確な地域に分けられました。一つはフォン川左岸で、城塞周辺を含む地域は、フォン川の境界まで外側の運河によって制限されていました。もう一つは、ジャホイ川地域は、フォン川とドンバ運河によって制限され、ナムポーへのフェリーターミナルまででした。

右岸の反対側には、町の土地が広がっています。フォン川はアンクー運河に沿ってフーカム市場通りまで流れ、フートゥアの土地と交差し、ドゥオンスアン村とドンロック村の8エーカーの田んぼを通り、植民地道路1号線(現在のフンヴォン通り)を渡り、トーロック渡し場の南までまっすぐに伸びています。町全体はデ・ニャットからデ・バットまでの8つの区に分かれており、そのうち7つの区は左岸にあり、フォン川の南岸全体はデ・バット区のみで占められています。

1921年11月4日、カイディン国王はフエ市の境界を3度目に再定義する勅令を発布し、1922年2月25日にインドシナ総督によって承認されました。フエ市には、ナムジャオ橋からダーヴィエン橋まで広がるフエ駅周辺に新たに開設されたデクー区が新たに設けられました。この境界は1975年まで変更されませんでした。

1929年12月12日、インドシナ総督はフエ鎮をフエ市に昇格させる勅令を出した。南朝政権の中心地であったにもかかわらず、鎮からフエ市への昇格はかなり遅れた。ダナン租界は1889年5月24日に二級市として設立された。フエ以前にも、中部地域ではダラット(1920年10月31日)、ビンベントゥイ(1927年12月10日)、タンホア(1929年5月31日)などが二級市に昇格した。フエ市の誕生とともに、多くの新しい都市部が出現し、人口密度が高まり市場が活発になり、都市化が加速し、フエはフランス植民地時代の平均的な都市と同じレベルになった。

1934年11月21日、フエ宮廷人事部は安南皇帝に嘆願書を提出し、その2日後(1934年11月23日)、バオ・ダイ王は勅令第41号を発布し、新たな命令に基づくフエ市の再編を承認しました。1935年から市の再編が進められました。市境はそのまま維持されましたが、市内の区、村、村の一部の境界線と境界は撤廃されました。市全体は11の行政区画に分割され、新しい名称に基づいて「フー」という語を共通の基点として11の区が名付けられました。フォン川左岸、主に城塞周辺地域には、フーホア、フービン、フータンの3つの区がありました。ジャーホイ中州地域には、フーカット、フーミー、フートー、フーハウの4つの区がありました。パフューム川の右岸にはフーニン、フービン、フーホイ、フーニャンの 4 つの区がありました。

(つづく)

パート2:適切なモデルを見つける

ソース

コメント (0)