しかし、財産は必ずしも遺言通りに分割できるとは限りません。遺言の執行に影響を与える複雑な法的状況は数多くあり、合意が得られなかったり、希望通りに財産を分割できなかったりすることがあります。

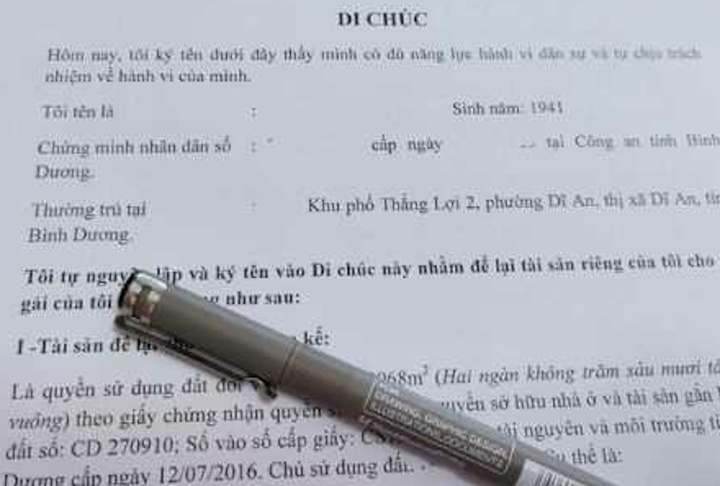

無効と宣言された遺言:遺言は、合法かつ有効に作成された場合にのみ有効です。法律上、遺言は形式と内容の要件を満たしていない場合、無効と宣言されることがあります。例えば、遺言が公証されていない、証人(必要な場合)がいない、遺言者が遺言作成時に完全な民事行為能力を有していない場合、遺言は無効とみなされます。遺言が無効となった場合、財産は遺言書に記載された意思ではなく、相続法に基づいて分配されます。

遺言内容の不明確さや矛盾:遺言執行手続き中の紛争を避けるため、遺言は明確かつ具体的に記述する必要があります。遺言に矛盾や不明瞭な部分があると、遺言者の意思が実現されない可能性があります。このような場合、当事者は財産の分割方法について、裁判所に解決、明確化、決定を求める必要がある場合があります。

相続人からの異議がある場合:相続人が遺言書の内容に異議を唱える場合があります。異議の根拠は、遺言が不公平である、あるいは遺言者が心理的な影響を受けて遺言を作成したのではないかと疑う場合などです。これらの異議が十分に強力かつ十分な根拠を有する場合、遺言の執行を停止することができます。裁判所は、異議を審査し、遺言の執行を継続するか、財産の分配方法を調整するかを決定します。

遺言の執行に影響を及ぼす可能性のある複雑な法的状況は数多くあります。

全ての財産を記載していない遺言:遺言が財産の一部しか記載していない場合、記載されていない残りの財産は遺言書に従って自動的に分配されません。この場合、記載されていない財産は相続法の規定に従って処理され、通常は法律で定められた相続順位に従って分割されます。

隠れ相続人または省略相続人がいる場合:遺言者が故意または過失により法定相続人の一部を省略している場合も、起こり得る状況の一つです。これらの相続人が省略を認めず、権利を証明する根拠がある場合、遺言は再検討される可能性があります。

遺言は故人の意思を表明する有効な手段ですが、法的に明確に作成されなければなりません。遺言どおりに財産を分割できないケースは、法的要因や当事者間の意見の相違などにより発生することがよくあります。そのため、遺言を作成する際には、不必要なリスクを回避するために、慎重な法的助言が必要です。

[広告2]

出典: https://vtcnews.vn/khi-nao-khong-the-chia-tai-san-theo-di-chuc-cua-cha-me-de-lai-ar903024.html

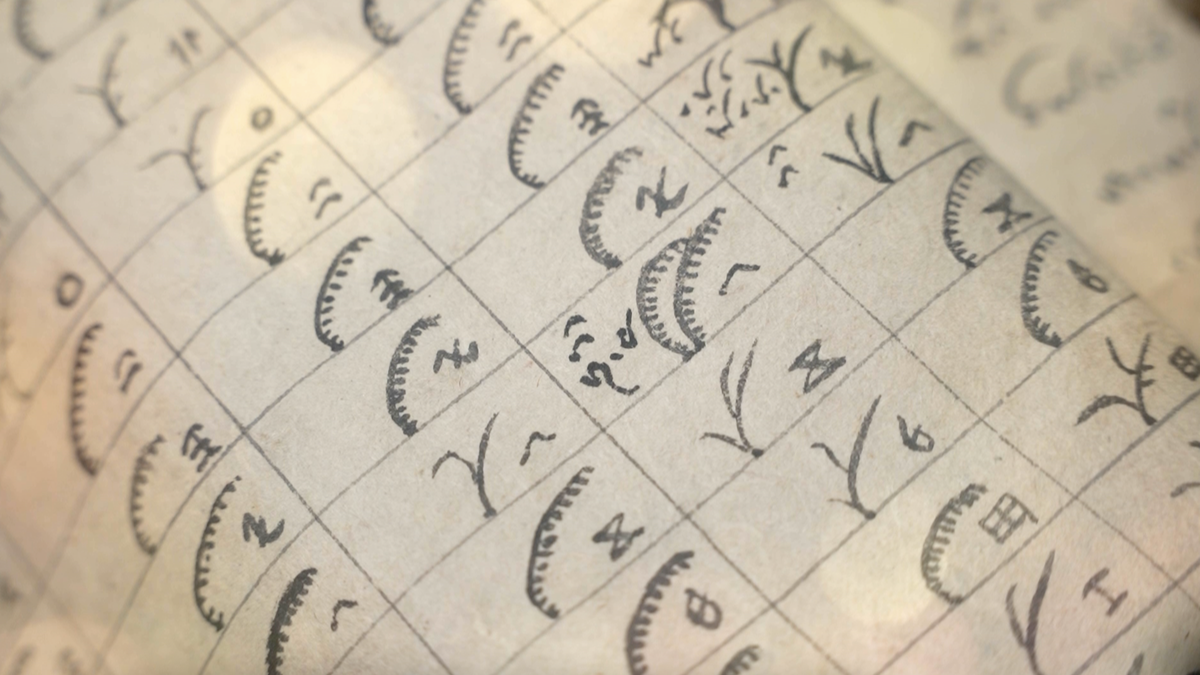

![[写真] ケオパゴダにある約400年前の宝物、トゥエットソン像を拝む](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

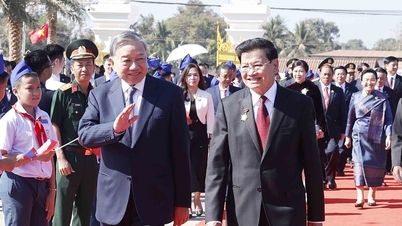

![[写真] ラオス建国記念日50周年を祝うパレード](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)