グエン・ヴァン・リン事務総長と早急に取り組むべきこと

ジャーナリズムがイノベーションの源泉となるとき

レ・トー・ビン

「すぐにやるべきこと」

1986年5月25日、人民軍新聞の一面に、当時の世論を揺るがしたネガティブなニュースを報じた記事が掲載されました。ジャーナリストのゴック・ニエン氏による「ビエンホア砂糖輸出入会社におけるネガティブな事件」と題された記事は、国営企業の不正行為を具体的に指摘し、名指ししました。この記事は勇気を示しただけでなく、人々の心の中で失われつつあった信頼という枯れた藁に火をつける火花のようでした。

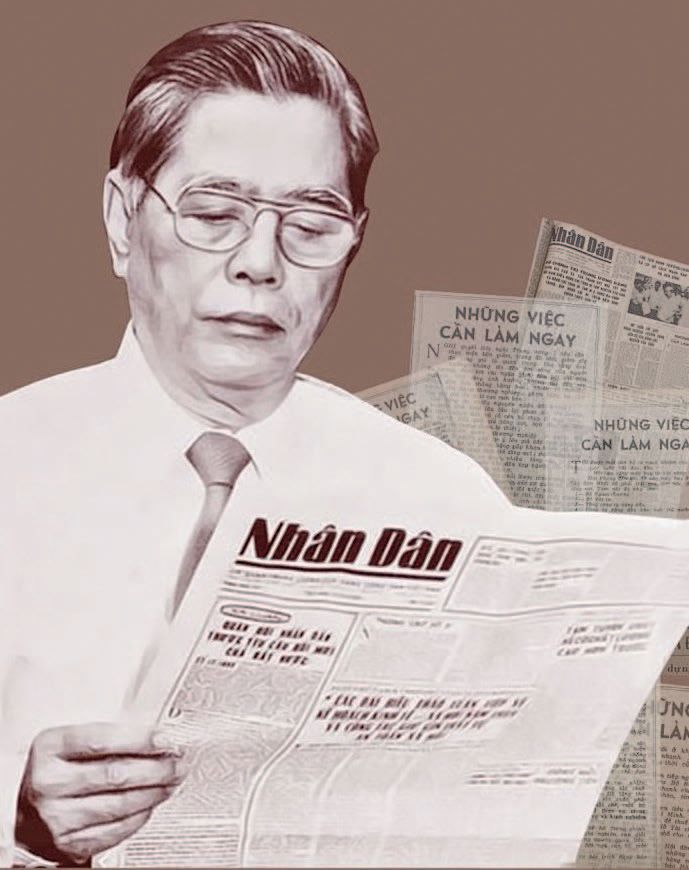

この節目を境に、報道と社会生活における改革の雰囲気は急速に高まりました。ちょうど1年後、1987年5月25日発行のニャンダン新聞は、「直ちに実行すべきこと」という欄に、ペンネームNVLによる「発言と行動」というタイトルの記事を初めて掲載しました。グエン・ヴァン・リン書記長自身も語っているように、このペンネームは「発言と行動」というシンプルながらも力強い3つの単語の略称です。

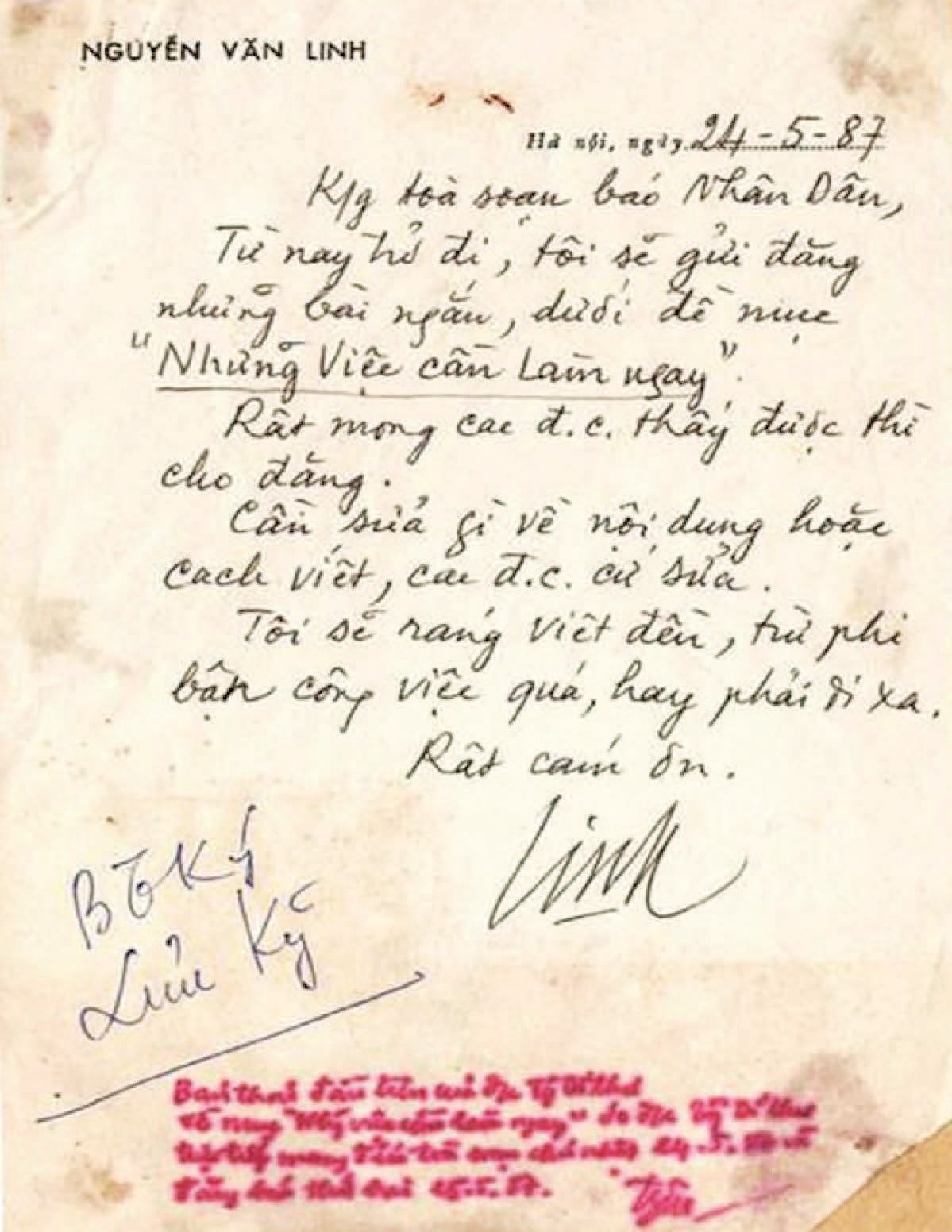

1987 年 5 月 24 日発行の Nhan Dan 新聞に掲載された Nguyen Van Linh 同志の記事。

この記事は、当時の経済・社会運営における停滞、官僚主義、そして消極的な姿勢を反映し、単なるスローガンではなく、具体的な行動を呼びかけました。それは瞬く間に社会に大きな反響を呼び、革新精神の象徴となりました。

「読んで考えよう」「信念を見つけよう」「これを忘れるな」「問いたい」「真実を見つけなければならない」「人々に信じさせる方法」といったシリーズの冒頭の記事は、真実を直視し、報道機関を通じて人々と直接対話するという、新しいリーダーシップのスタイルの登場を示しています。

彼の記事は簡潔で、華美ではないものの、率直で重みのある内容だった。「国民をこれほど長く苦しめてきたことを恥じるべきだ」という記事は、 農業改革の停滞を批判した。「今こそ率直に語るべき時だ」という記事は、国有企業における経済違反への対応を求めた。「ネガティブと戦うのはスローガンだけではない」という記事は、形式主義と「ネガティブとの選択的戦い」の問題点を指摘した。数百語程度の記事もあったが、違反の人物名、事例、住所が明確に記載されていた。これは、それまで主流紙ではあまり見られなかったことだ。

改革精神のシンフォニー

当時の報道の雰囲気は、壮大な交響曲のように活気に満ちていた。毎朝早く、ベトナム通信社の門から、ニャンダン新聞社、クアン・ドイ・ニャンダン新聞社の編集局、ハノイ、ホーチミン、ダナン、カントーなどの売店まで、人々はまだインクの匂いがする新聞を買うために列をなしていた。新聞を積んだ自転車が、シャトルのように街路を走り抜けていた。ホーチミン市の新聞社――特にトゥオイチェ、サイゴン・ザイフォン、フー・ヌ・タン・フォー・ホーチミンなど――は、次々とハノイに代表事務所を開設し、党中央委員会から政府、国会から国民生活に至るまでの決定を綿密に追跡し、情報の中心に「発信」していた。

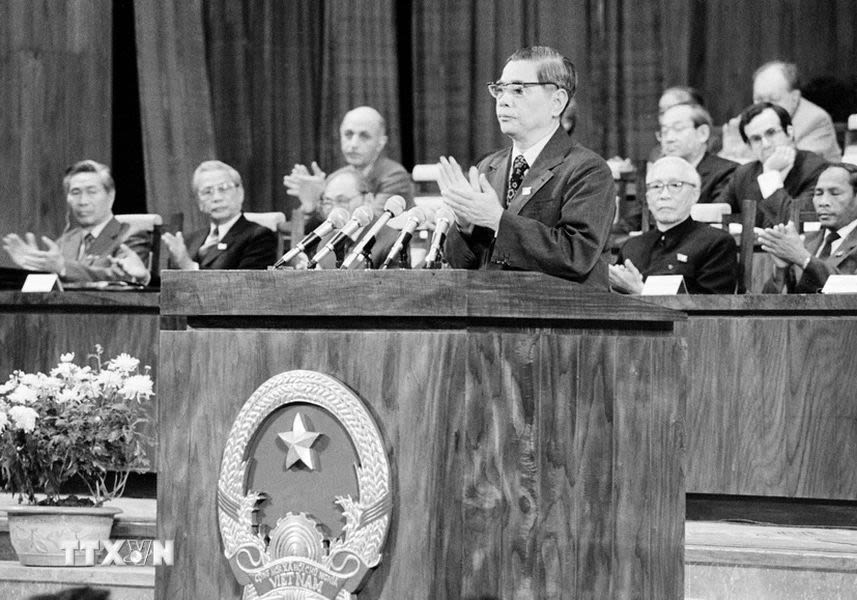

グエン・ヴァン・リン同志が書記長を務めていた時代、報道は「解き放たれていた」。彼自身もこう言っていた。「芸術家やジャーナリストには真実を語り、真実を書かせよう。もし彼らが間違っているなら、意見を述べよ。正しいなら、訂正せよ!」

社会に衝撃を与える一連の調査報道記事、報告書、ジャーナリズム論文が発表され、政策や社会意識の変革に大きく貢献しました。特に、当時ニャンダン新聞編集長を務めていたジャーナリスト、フー・トー氏の深遠な記事は特筆に値します。彼は土地改革と協同組合経営における腐敗と負の側面を映し出す多くの記事を直接指導・執筆し、例えば「土地を民衆に返還せよ ― 古い仕組みが古い関係を生む」(ニャンダン新聞、1989年)という一連の記事では、集団農業経営における制約の撤廃を訴えました。

アーティストやジャーナリストには、真実を語り、真実を書かせてください。もし間違っているなら、ぜひコメントをお願いします。もし正しいなら、訂正してください。

グエン・バン・リン書記長

また、ニャンダン新聞では、ジャーナリストのレ・フー・カイ氏が「米本を探しに行く」や「デルタは改革の雨を待っている」という連載記事で、農業税の不公平さ、河川の封鎖や市場の禁止といった政策、そして「求めて与える」という仕組みによって、肥沃な土地に暮らしていながら貧困に陥っている西部の農民の生活の現実を掘り下げた。

人民軍新聞も改革運動から取り残されることはなかった。ジャーナリストのグエン・タン・レーは、「兵舎の竹橋の物語」(1988年)と「軍事基地の涙の湖」(1989年)という記事で、軍農場や林業農場における不当な官僚主義的管理を非難した。そこでは「国防経済建設」の名の下に貧しい人々が強制労働させられ、搾取されていた。

ホーチミン市では、サイゴン・ザイ・フォン紙が社会批判の強力なフォーラムとなった。ジャーナリストのブイ・ヴァン・ロンによる「辺鄙な地域における税負担」や「買い手のいない水上市場」(1989年)、「許可証を所持して漂流する米」(1990年)といった記事は、メコンデルタの農民が未熟米を販売せざるを得ず、時代遅れの仲買人制度と最低価格政策によって低価格を強いられている実態を暴露した。

トゥオイチェー紙は、ジャーナリストのヴー・キム・ハン氏の指揮の下、「名もなき協同組合」「一時出国許可証を取得するためだけに3日間自転車に乗った男」、シリーズ「米と涙」(1990年)など、大きな話題を呼んだ調査記事を継続的に掲載した。これらの記事が指摘した現実により、各レベルの当局は正式な協同組合を見直し、数百の「幽霊」組織を解散させ、改革を実施して農民に土地を与えることを余儀なくされた。

グエン・ヴァン・リン事務総長からニャンダン新聞編集委員会への「今すぐ実行すべきこと」シリーズ記事に関する手紙。

この時期に足跡を残した著名なジャーナリストについても触れておく必要がある。後にベトナム通信社総局長となるド・フォンは、行政改革と党内の民主化に関する鋭い社説(ニャンダン新聞)の執筆に携わった。チャン・マイ・ハンはコンアン・ニャンダン新聞に、司法改革に関する多くの記事を寄稿した。その中には世論に衝撃を与えた「冤罪の記憶」という連載記事も含まれる。ファン・クアンはグオイ・ラオ・ドン新聞に寄稿した「ドン・タップ・ムオイから死の地へ」という一連の記事は、体制転換期の農民たちの悲惨な姿を描き出した。グエン・テー・キ(ゲアン新聞、後に中央宣伝部副部長)は、中部地方の改革初期に「クイチャウの脱穀期」といった記事を執筆した。

これらの作家たちは、その献身的な活動を通じて現実世界に入り込み、新聞を「世論の裁判所」に変えて官僚主義と停滞を攻撃し、人々、特に農民の声を新聞に届け、政治体制を調整し、耳を傾け、改革するよう強いている。

ジャーナリズムとともに、革新的な文学、特に紙に印刷された文学は、幹部と人々の思考に新たな息吹を吹き込んできました。

1987年、ヴァン・ンゲ誌はグエン・フイ・ティエップの短編小説「退役将軍」を掲載した。この作品は、革命の英雄像をありのままの人間主義的な視点から再考した。これは重要な節目であり、作家は「革命の理想は、老年期、実生活と衝突した時でさえ、その価値を維持するのだろうか?」という問いを敢えて投げかけた。

同年、チャン・クアン・フイはヴァン・ゲ新聞に「タイヤ王の物語」を掲載しました。これは、補助金制度の枠外で事業を行ったとして有罪判決を受け、財産を没収されたハノイの職人、グエン・ヴァン・チャン氏の悲劇を描いたものです。この回想録は優れたジャーナリズム作品であるだけでなく、力強い批判の声でもあり、ベトナムの「革新」プロセスの促進に貢献しました。

1989年、グエン・カック・フックの回想録『ひざまずく女』が世論を揺るがした。主人公である中部地方出身の母親は、戸籍も市民基本証明書も持っていないため、子どもを学校に通わせてほしいと、村の役人にひざまずいて懇願する。この作品は、当時の厳しい行政管理体制への痛烈な「一撃」となった。その後まもなく、普遍教育と戸籍制度の緩和が検討され始めた。

フン・ジャー・ロックの「あの夜…一体どんな夜だったのか?」(1988年)は、ジャーナリズムの傑作として、ある村で行われた強制徴税の夜を描き、人々の憤りと怒りを誘った作品です。この作品は大きな騒動を引き起こし、グエン・ヴァン・リン書記長は事件の調査を要請しました。その後まもなく、「農業税の平準化」政策は廃止されました。

当時の編集部が「孤独に戦っていた」わけではないことは特筆に値します。彼らは党中央委員会、特にグエン・ヴァン・リン書記長から直接の支援を受けていました。書記長自身も編集部に何度も電話や手紙を送り、記事の「正確で的確な」掲載を称賛しました。1989年末の記者会見で、彼は明確にこう述べました。「報道機関なしでネガティブな情報と戦うのは、情報のない敵と戦うようなものです。報道機関が先頭に立たなければなりません。」

報道機関なしでネガティブな感情と戦うのは、情報なしで戦争をするようなものです。報道機関が主導権を握らなければなりません。

内容: LE THO BINH

プレゼンター: NGOC TOAN

ナンダン.vn

出典: https://nhandan.vn/special/Tong-Bi-thu-Nguyen-Van-Linh-khi-bao-chi-la-khoi-nguon-cua-Doi-moi/index.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相が国際半導体製造協会(SEMI)の代表団を歓迎](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762434628831_dsc-0219-jpg.webp)

![[写真] ハノイ:ロンビエンの住民は、早朝から橋が閉鎖され交通渋滞が起こる中、雨の中、仕事や学校へ通っている。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762485038077_dji-0206-1506-jpg.webp)

![[写真] ハノイ:ロンビエンの住民は、早朝から橋が閉鎖され交通渋滞が起こる中、雨の中、仕事や学校へ通っている。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762485038077_dji-0206-1506-jpg.webp)

コメント (0)