في أغسطس 1967، وانطلاقًا من اقتراح السفير أرفيد باردو، رئيس الوفد المالطي لدى الأمم المتحدة، وُلدت فكرة معاهدة دولية لتنظيم قاع البحار والمحيطات، بما يخدم المصالح المشتركة للبشرية. وفي عام 1973، عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار رسميًا بمهمة التفاوض على معاهدة دولية شاملة في مجالات إدارة البحار والمحيطات. وبعد 9 سنوات من المفاوضات، اعتُمد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في 30 أبريل 1982 بأغلبية 130 صوتًا مؤيدًا (4 أصوات معارضة و17 امتناعًا عن التصويت) (1) . وفي يوم الافتتاح الرسمي للتوقيع (10 ديسمبر 1982)، وقّعت 117 دولة على الاتفاقية. وفي 16 نوفمبر 1994، أي بعد عام واحد من تصديق 60 دولة عضوًا عليها، دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز النفاذ رسميًا. حتى الآن، صادقت 168 دولة عضو على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (2) .

الجلسة العامة للمؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (المصدر: baoquocte.vn)

إطار قانوني شامل وعادل

قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر لقانون البحار عام ١٩٥٨، وأرست أول إطار قانوني دولي لتنظيم قضايا البحار والمحيطات من خلال أربع اتفاقيات بشأن البحار الإقليمية والمناطق المتاخمة، والجرف القاري، وأعالي البحار، وصيد الأسماك، وحفظ الموارد الحية في أعالي البحار، وبروتوكول بشأن تسوية المنازعات (٣) . وقد مثّلت هذه الاتفاقية خطوةً كبيرةً نحو إرساء أول نظام قانوني دولي في البحار، موفقةً بين المصالح المختلفة للدول الساحلية والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي. ومع ذلك، كشفت اتفاقيات عام ١٩٥٨ عن العديد من القيود.

أولاً، لم يكتمل تحديد الحدود البحرية لأن الدول لم تتفق بعد على عرض المياه الإقليمية ومناطق الصيد. ثانيًا، يتحيز تقسيم الحقوق والمصالح في البحر نحو حماية مصالح الدول المتقدمة، متجاهلاً مصالح الدول النامية والدول المحرومة جغرافيًا (4) . ثالثًا، يُترك قاع البحر الدولي خارج حدود الجرف القاري للدول الساحلية مفتوحًا تمامًا، ولا تنظمه اللوائح القانونية الدولية. رابعًا، يضيق بروتوكول تسوية المنازعات خيار التسوية الإلزامية من خلال محكمة العدل الدولية، لذلك لا يحظى بدعم واسع النطاق (5) . خامسًا، على الرغم من توقع مشكلة تدهور البيئة البحرية والتلوث، إلا أن اللوائح المتعلقة بحفظ الموارد البيولوجية البحرية في البحر ليست كافية من حيث مصادر التلوث ونطاق التلوث والعقوبات للتعامل مع انتهاكات تلوث البيئة البحرية.

لقد تغلبت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على القيود التي فرضتها اتفاقيات عام 1958 وأنشأت إطاراً قانونياً عادلاً، ووفق بين مصالح مجموعات مختلفة من البلدان مثل تلك الموجودة بين البلدان الساحلية والبلدان غير الساحلية، أو البلدان المحرومة جغرافياً بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان المتخلفة.

على وجه التحديد، ولأول مرة، أكملت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اللوائح المتعلقة بتحديد حدود المناطق البحرية من المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وأعالي البحار والمنطقة (قاع البحر الدولي). وعلى وجه الخصوص، وُلد نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة نتيجة لحماية الامتيازات الاقتصادية للدول النامية والدول المستقلة حديثًا في حركة التحرير الوطني في ستينيات القرن العشرين. وهذا هو أول نظام قانوني تم تنظيمه مع مراعاة خصائص التوزيع الطبيعي للموارد البحرية الحية في حدود 200 ميل بحري (6) وإرساء العدالة لجميع الدول، باستثناء اللوائح القائمة على حقوق الصيد التقليدية والتاريخية التي أرستها الدول ذات الظروف العلمية والتكنولوجية المتقدمة منذ ما قبل ولادة الاتفاقية.

فيما يتعلق بالجرف القاري، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على معايير لتحديد حدود الجرف القاري بناءً على معايير جغرافية موضوعية على أساس احترام مبدأ هيمنة الأرض على البحر. وبناءً على ذلك، فإن الجرف القاري هو مفهوم جيولوجي، وهو امتداد طبيعي للأراضي البرية للدول الساحلية. وبالتالي، فإن الحد الأدنى لعرض الجرف القاري القانوني الذي يمكن للدول تحديده هو 200 ميل بحري من خط الأساس. يُسمح للدول التي لديها جرف قاري طبيعي يزيد عرضه عن 200 ميل بحري بتحديد جرف قاري قانوني ممتد (7) . ومع ذلك، لضمان العدالة والموضوعية، ستكون للجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري (CLCS) (8) سلطة مراجعة طريقة تحديد الجرف القاري الممتد للدول الساحلية وستكون حدود الجرف القاري الممتد التي يتم تحديدها وفقًا لتوصيات (CLCS) فقط هي التي ستكون لها قيمة ملزمة وتحظى بالاعتراف من الدول الأخرى.

تُؤخذ مصالح الدول غير الساحلية أو ذات الوضع الجغرافي المحدود في الاعتبار أيضًا عند وضع سلسلة من اللوائح المتعلقة بعبور واستغلال فائض الثروة السمكية في لوائح المناطق الاقتصادية الخالصة (9) . بالإضافة إلى ذلك، تُؤخذ خصائص الدول الأرخبيلية بعين الاعتبار لأول مرة، وتُدرَج في النظام القانوني للدول الأرخبيلية (10) .

على وجه الخصوص، بالإضافة إلى وراثة أحكام حرية البحار، أرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، ولأول مرة، نظامًا قانونيًا للمنطقة يتميز بكونه إرثًا مشتركًا للبشرية. وعلى وجه الخصوص، أُنشئت سلطة قاع البحار (ISA) لوضع لوائح تنظيمية بشأن استغلال الموارد في المنطقة وتوزيع المنافع بشكل عادل على الدول الأعضاء (١١) . كما وُقعت اتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشر عام ١٩٩٤ لتكملة اللوائح الخاصة بإدارة واستغلال المنطقة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.

آلية سلمية لحل النزاعات البحرية

نصّ ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية. وبناءً عليه، يجب حلّ النزاعات من خلال تدابير مثل التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والمحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف نفسها (12) . وقد أكّدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على روح هذا المبدأ، مع دمجها بمهارة بين التدابير السلمية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات تتناسب مع خصائص النزاعات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية.

وبناءً على ذلك، تُعطي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الأولوية للاتفاقيات المتعلقة بتدابير تسوية المنازعات التي اتفق عليها الأطراف مُسبقًا. وفي حال عدم وجود اتفاق قائم بشأن تدابير تسوية المنازعات، تُلزم الاتفاقية الأطراف بالتفاوض مباشرةً من خلال تبادل الآراء كإجراء إلزامي. كما تُشجع الاتفاقية الأطراف على استخدام التوفيق كخيار طوعي لتسهيل المفاوضات المباشرة.

ومع ذلك، فإن التبادل الإلزامي للآراء ليس صالحًا إلى أجل غير مسمى. تتطلب الاتفاقية من الأطراف فقط الالتزام بتبادل الآراء في غضون فترة زمنية معقولة (13) . بعد تلك الفترة، إذا لم تتوصل الأطراف إلى حل لحل النزاع، فستكون الهيئات القضائية هي الخيار التالي. للحصول على خيارات أكثر مرونة، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه يمكن للأطراف إعلان اختيار إحدى الهيئات القضائية الأربع، بما في ذلك: محكمة العدل الدولية (ICJ)، والمحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، والتحكيم المنشأ بموجب المرفق السابع والتحكيم المنشأ بموجب المرفق الثامن (14) . حيث، بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية، وهي محكمة أنشئت جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة منذ عام 1945، فإن المؤسسات المتبقية جميعها منشأة حديثًا بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. والجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنشئ آلية افتراضية تلقائية. وعليه، إذا لم يعلن الأطراف عن اختيارهم للاختصاص القضائي، أو لم يختاروا هيئات مختلفة، فإن هيئة التحكيم المنشأة بموجب الملحق السابع هي السلطة المختصة الإلزامية لحل النزاع.

يضمن هذا البند المتعلق بآلية التقاضي الافتراضية مرونةً في اختيار هيئة تسوية المنازعات، وكفاءةً في استخدام أي طرفٍ حقه في اللجوء منفردًا إلى التحكيم المنصوص عليه في الملحق السابع لحل النزاعات مع دولة عضو أخرى بشأن الخلافات المتعلقة بتفسير وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. ويُمنح الحق في رفع دعوى قضائية منفردًا على أساس أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ اتفاقية شاملة، ولا يجوز للدول الأعضاء إبداء تحفظات على أي أحكام عند التصديق على الاتفاقية، وبالتالي، فإنها تُلزم نفسها طواعيةً بالاختصاص الإلزامي لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية.

ومع ذلك، من أجل خلق المزيد من المرونة لآلية تسوية المنازعات، وكذلك للتغلب على قيود الأحكام الصارمة لبروتوكول تسوية المنازعات لعام 1958 (الذي أدى إلى عدم تصديق العديد من البلدان)، نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على استثناءات وقيود إضافية. وبناءً على ذلك، فإن النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية بشأن ممارسة الحقوق السيادية والاختصاص القضائي للدول الساحلية مستبعدة بطبيعة الحال من آليات تسوية المنازعات الإلزامية للهيئات القضائية (15) . كما يتم استبعاد النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود والحدود البحرية والأنشطة العسكرية للسفن أو التي ينظر فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختياريًا من آليات تسوية المنازعات الإلزامية للهيئات القضائية (16) . وبناءً على ذلك، إذا أصدرت دولة عضو إعلانًا يستبعد هذه الأنواع الثلاثة المختارة من النزاعات، فلا يُسمح للدول الأخرى برفع دعاوى قضائية ضد هذه النزاعات أمام الهيئات القضائية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

على الرغم من استبعاد بعض النزاعات، تلقائيًا أو اختياريًا، من التسوية الإلزامية للمنازعات عبر الهيئات القضائية، إلا أن الدول الأعضاء لا تزال ملزمة بتسوية النزاعات بوسائل سلمية أخرى، بما في ذلك الالتزام بتبادل الآراء. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ على أنه في هذه النزاعات المستثناة، يجوز لأي طرف أن يطلب من جانب واحد التوفيق الإلزامي لتقديم توصيات بشأن تدابير تسوية المنازعات.

يمكن القول أنه بفضل الأحكام المرنة والإبداعية، أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 آلية متعددة الطبقات لحل النزاعات، مما يضمن المرونة وحرية الاختيار للأطراف فيما يتعلق بتدابير ووكالات حل النزاعات، مع تسهيل عملية حل النزاعات بين الأطراف. وعلى وجه الخصوص، تُعد آلية حل النزاعات في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أول آلية رائدة لتنظيم الحق الانفرادي للدولة العضو في رفع دعوى أمام هيئة قضائية دولية. وبفضل هذا الحكم، تم حل العديد من النزاعات بين الدول في البحر وتضييق الخلافات بين الدول. منذ ولادة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تم حل 29 نزاعًا بحريًا من خلال محكمة العدل الدولية، وتم حل 18 نزاعًا من خلال المحكمة الدولية لقانون البحار، وتم حل 11 نزاعًا من خلال التحكيم المنشأ بموجب الملحق السابع.

القيم المستدامة نحو المستقبل

لم تقتصر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ على إرساء إطار قانوني شامل وعالمي، وآلية مبتكرة لتسوية النزاعات، وتعزيز السلام والاستقرار في البحار، بل تضمنت أيضًا أحكامًا تقدمية، مرتبطة بتوجه حوكمة مستدامة ومستقبلية للبحار والمحيطات. ويُمثل الالتزام بالتعاون محور الاتفاقية، حيث ورد ذكره ٦٠ مرة في ١٤ حكمًا مختلفًا منها، بما في ذلك أحكام تتعلق بالتعاون في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، والتعاون في البحث العلمي البحري، والتعاون في نقل العلوم والتكنولوجيا، والتعاون في البحار شبه المغلقة، والتعاون في قمع الجرائم البحرية...

في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، تُقدّم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ لوائح شاملة تُحدّد مسؤوليات والتزامات الدول الساحلية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتُحدّد في الوقت نفسه التزامات التعاون بين الدول في أعالي البحار. ويُخصّص الجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ لتنظيم حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، ويتكوّن من أحد عشر قسمًا.

بالإضافة إلى المادة الأولى التي تنص على الالتزامات العامة المطبقة على الدول، يتضمن الجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ أحكامًا محددة بشأن التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساعدة الفنية للدول النامية، وتقييم أثر مصادر التلوث البحري. ولوضع لوائح لمنع التلوث البحري على الصعيدين الوطني والدولي، وتحديد المسؤولية عن الأفعال المسببة له، تُصنف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ أسباب التلوث من مصادر برية، ومن أنشطة الاستغلال في المنطقة، ومن السفن، ومن الإلقاء والتفريغ في البحر، ومن الهواء والغلاف الجوي. كما تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ أحكامًا محددة بشأن المناطق البحرية المغطاة بالجليد، وتحدد العلاقة مع المعاهدات الدولية المتخصصة الأخرى في مجال حماية البيئة.

في مجال البحث العلمي البحري، تُشدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ على ضرورة ضمان الانسجام بين سيادة الدول الساحلية وولايتها القضائية من جهة، ومصالح المجتمع من جهة أخرى. وبناءً على ذلك، تُلزم الاتفاقية الدول والمنظمات الدولية بنشر المعلومات والمعارف الناتجة عن البحث العلمي البحري. وفي الوقت نفسه، تُلزم الاتفاقية الدول والمنظمات الدولية بالتعاون وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات العلمية ونقل المعارف المُكتسبة من البحث العلمي البحري، لا سيما إلى الدول النامية، بالإضافة إلى تعزيز بناء قدرات الدول النامية في مجال البحث العلمي البحري (١٧) .

وعلى وجه الخصوص، واعترافًا بأهمية العلم والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، للتغلب على عدم المساواة بين البلدان في هذا المجال، خصصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الجزء الرابع عشر لتنظيم مسألة نقل التكنولوجيا. وبناءً على ذلك، تحدد الاتفاقية مبدأ تعاون البلدان بشكل مباشر، أو من خلال المنظمات الدولية، لتسهيل تطوير ونقل العلوم والتكنولوجيا البحرية بشكل فعال بأشكال وشروط عادلة ومعقولة. وتولي الاتفاقية اهتمامًا خاصًا لضرورة تقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية والبلدان غير الساحلية أو البلدان المحرومة جغرافيًا، في استكشاف الموارد البحرية واستغلالها وحمايتها وإدارتها، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، والبحث العلمي البحري، وغيرها من الأنشطة التي يتعين القيام بها في البيئة البحرية المناسبة لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية. كما تشجع الاتفاقية على إنشاء مراكز وطنية وإقليمية للبحوث العلمية والتكنولوجية البحرية لتعزيز وتشجيع البحث العلمي البحري الذي يهدف إلى استخدام الموارد البحرية والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة.

سعيًا إلى الحفاظ على الموارد الوراثية البحرية القيّمة لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلًا، تُشارك الدول الأعضاء في الاتفاقية حاليًا في عملية التفاوض والتوقيع على اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (18) . وفي الوقت نفسه، إلى جانب تطور العلوم والتكنولوجيا والقضايا الناشئة الجديدة، مثل الآثار السلبية لتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، وآثار الأوبئة، ستواصل الدول الأعضاء مناقشة استكمال أحكام الاتفاقية.

فيتنام - عضو مسؤول في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

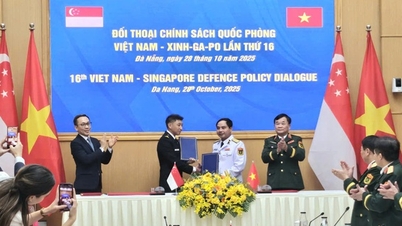

مباشرة بعد إعادة توحيد البلاد، شاركت فيتنام بنشاط في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار؛ وفي الوقت نفسه، أصدرت إعلانًا بشأن المياه الإقليمية والمناطق المتجاورة والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في 12 مايو 1977 (19) . وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عنه في عام 1977، إلا أن محتوى هذا الإعلان كان متسقًا تمامًا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعتها الدول في عام 1982. وفي عام 1994، كانت فيتنام الدولة رقم 63 التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، قبل أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ رسميًا في ديسمبر 1994. وأكد قرار الجمعية الوطنية بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بوضوح أنه من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أعربت فيتنام عن عزمها على الانضمام إلى المجتمع الدولي في بناء نظام قانوني عادل وتشجيع التنمية والتعاون في البحر (20) .

بعد أن أصبحت فيتنام عضوًا رسميًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، أصدرت العديد من الوثائق القانونية المحلية لتحديد أحكام الاتفاقية في العديد من المجالات، مثل الحدود الإقليمية، والبحرية، ومصايد الأسماك، والنفط والغاز، وحماية البيئة البحرية والجزرية... وعلى وجه الخصوص، في عام 2012، أصدرت فيتنام قانون البحار الفيتنامي مع معظم المحتويات المتوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

في عام ٢٠٠٩، ووفاءً بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، وبعد خمسة عشر عامًا من انضمامها إليها، قدّمت فيتنام حدود جرفها القاري الممتد في المنطقة الشمالية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحدود الجرف القاري ( ٢١) . كما تعاونت فيتنام مع ماليزيا لتقديم حدود الجرف القاري الممتد المشتركة إلى لجنة حدود الجرف القاري في الجزء الجنوبي من بحر الشرق، حيث يتداخل جرفان قاريان غير محددين (٢٢) .

بفضل روح المساواة والتفاهم والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، نجحت فيتنام في ترسيم حدود المناطق البحرية المتداخلة مع العديد من الدول المجاورة. وإلى جانب ترسيم الحدود البحرية، توصلت فيتنام والصين أيضًا إلى اتفاق بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك في خليج تونكين، مما أدى إلى إنشاء منطقة تعاون مشتركة في مجال صيد الأسماك ودوريات مشتركة لمنع الجرائم والانتهاكات في البحر (٢٣) .

حتى الآن، نُفِّذت اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين فيتنام والدول المجاورة وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية، ووفقًا للقانون الدولي، وخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، مما ساهم في تعزيز علاقات سلمية ومستقرة ومتطورة بين فيتنام والدول المجاورة. بالإضافة إلى ترسيم الحدود البحرية، توصلت فيتنام أيضًا إلى اتفاقية مع كمبوديا بشأن المياه التاريخية في المنطقة البحرية غير المرسومة بين البلدين. وفي الوقت نفسه، أنشأت فيتنام، بالتعاون مع ماليزيا، منطقة مشتركة لاستغلال النفط والغاز في منطقة الجرف القاري المتداخلة غير المرسومة بين البلدين.

في المناطق البحرية التي لا تزال تتعرض للتعدي ولم يتم ترسيم حدودها، مع الدول المجاورة مثل المنطقة المتداخلة مع كمبوديا، والمنطقة المتداخلة الثلاثية بين فيتنام وماليزيا وتايلاند، أو المنطقة المتداخلة المحتملة بين فيتنام وبروناي، وكذلك بين فيتنام والفلبين (24) ، تحترم فيتنام دائمًا سيادة الدول الساحلية وولايتها القضائية على مناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مع تعزيز المفاوضات لإيجاد حلول جذرية وطويلة الأجل. تدعم فيتنام الحفاظ على الاستقرار على أساس الحفاظ على الوضع الراهن، وعدم اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الوضع، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

فيما يتعلق تحديدًا بأرخبيلي هوانغ سا وترونغ سا ، تؤكد فيتنام من جهة أن لديها أدلة تاريخية وقانونية كافية لإثبات سيادتها على هذين الأرخبيلين؛ ومن جهة أخرى، ترى فيتنام ضرورة التمييز بين مسألة حل النزاعات على أرخبيلي هوانغ سا وترونغ سا ومسألة حماية المناطق البحرية والجرف القاري الخاضعة لسيادة فيتنام وحقوقها السيادية وولايتها القضائية، استنادًا إلى مبادئ ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. وعلى هذا الأساس، وقّعت فيتنام ونفّذت إعلان سلوك الأطراف في بحر الشرق (DOC)، وتتفاوض بنشاط مع الصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الشرق (COC).

جنود البحرية الشعبية الفيتنامية قبل تحية العلم في جزيرة ترونج سا، مقاطعة خانه هوا _الصورة: فو نجوك هوانج

في 22 أكتوبر 2018، صدر قرار المؤتمر المركزي الثامن للدورة الثانية عشرة بشأن "استراتيجية فيتنام للتنمية الاقتصادية البحرية المستدامة حتى عام 2030، ورؤية عام 2045". وتُحدد الاستراتيجية بوضوح أن "البحر جزء لا يتجزأ من السيادة المقدسة للوطن الأم، ومساحة حيوية، وبوابة للتبادل الدولي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية بناء الوطن الأم والدفاع عنه" (25) . وبالإضافة إلى أهداف تطوير اقتصاد بحري أزرق، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على التقاليد التاريخية والثقافة البحرية وتعزيزها، إلى جانب اكتساب العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والحديثة، واستخدام الموارد البشرية عالية الكفاءة، تُحدد الاستراتيجية رؤيةً لعام 2045 تُمكّن فيتنام من المشاركة بشكل استباقي ومسؤول في حل القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالبحر والمحيطات.

وبهذه الروح، أسست فيتنام و11 دولة أخرى في عام 2021 مجموعة أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لإنشاء منتدى مفتوح وودود للدول لمناقشة القضايا المتعلقة بالبحار والمحيطات، مما يساهم في التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (26) . وتشارك فيتنام حاليًا، وستواصل، بشكل استباقي ونشط في المنتديات متعددة الأطراف، وتناقش القضايا الناشئة في البحار والمحيطات مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والاستجابة للآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات، وإدارة الأنشطة في البحر في سياق التحديات الأمنية غير التقليدية الجديدة، مثل جائحة كوفيد-19، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وما إلى ذلك.

غالبًا ما يُعتبر توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قبل 40 عامًا بمثابة "دستور للمحيطات"، وكان علامة فارقة في تطوير القانون الدولي، حيث أنشأ إطارًا قانونيًا شاملاً للحوكمة البحرية السلمية والمستقرة، وعزز التعاون بين الدول والتنمية المستدامة للبحار والمحيطات. وقد اعترفت الأمم المتحدة - المنظمة متعددة الأطراف التي تضم أكبر عدد من الأعضاء في العالم اليوم - مرارًا وتكرارًا بدور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وشددت على ضرورة الامتثال للاتفاقية في جميع الأنشطة في البحار والمحيطات (27) . كما أكدت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بياناتها رفيعة المستوى دائمًا على القيمة والأهمية العالمية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للحفاظ على السلام والاستقرار وإدارة النزاعات البحرية في المنطقة وحلها سلميًا. وبصفتها دولة ساحلية وعضوًا نشطًا ومسؤولًا، تؤكد فيتنام دائمًا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هي أحد أحكام القانون الدولي التي تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة وتنمية الاقتصاد البحري الوطني؛ وفي الوقت نفسه، فهي الأساس لفيتنام لحل النزاعات البحرية سلميًا مع الدول المجاورة، نحو إدارة سلمية ومستدامة للبحر الشرقي./.

----------------------------

(1) غابرييل غوتشي-وانلي: "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: الدبلوماسية المتعددة الأطراف في العمل"، العدد 3، المجلد 11، الأمم المتحدة، ديسمبر 2014، https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-convention-law-sea-multilateral-diplomacy-work

(2) انظر: قائمة الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982، https://www.un.org/depts/los/reference_files/UNCLOS%20Status%20table_ENG.pdf

(3) النص الكامل للاتفاقيات الأربع لعام 1958 وبروتوكول واحد لقانون البحار، https://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html

(4) تنص المادة الثانية من اتفاقية الجرف القاري على أنه يجوز للدول تحديد حدود الجرف القاري وفقًا لقدراتها الاستغلالية. ويعتمد هذا المعيار كليًا على مستوى تطور العلوم والتكنولوجيا وإمكانات الدول المتقدمة.

(5) لم تُصدّق على بروتوكول تسوية المنازعات سوى 18 دولة. بالإضافة إلى منح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الإلزامي، يُبقي البروتوكول أيضًا على اختصاص المحاكم والهيئات القضائية الأخرى مفتوحًا في حال توصلت الدول إلى اتفاق مشترك. ومع ذلك، يبقى الهدف النهائي هو إرساء الاختصاص القضائي الإلزامي لهيئة قضائية لتسوية المنازعات البحرية. انظر: "قائمة الدول المُصدّقة"، https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800332b0

(6) قبل صدور أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، وفي إعلان سانتياغو عام ١٩٥٢، كانت ثلاث دول من أمريكا اللاتينية، هي تشيلي والإكوادور وبيرو، أول من طالب بمنطقة صيد بطول ٢٠٠ ميل بحري، بحجة أن هذه المنطقة عادةً ما تكون منطقة بحرية ضحلة ودافئة مناسبة لنمو وتطور أنواع الأسماك. انظر: إس. إن. ناندان: "المنطقة الاقتصادية الخالصة: منظور تاريخي"، https://www.fao.org/3/s5280T/s5280t0p.htm

(7) يجوز أن يكون للجرف القاري الممتد عرضٌ مساوٍ للجرف القاري الطبيعي، أو ما يعادل 350 ميلًا بحريًا من خط الأساس، أو 100 ميل بحري من خط التساوي العمقي البالغ 2500 متر. وترد تفاصيل أساليب تحديد العرض القانوني للجرف القاري في المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

(8) لجنة حدود الجرف القاري (CLCS) هي إحدى الهيئات الثلاث التي أُنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢ للنظر في طلبات الدول بشأن حدود الجرف القاري التي تتجاوز ٢٠٠ ميل بحري. وتتألف اللجنة من ٢١ عضوًا، يمثلون خمس مناطق جغرافية.

(9) تحتفظ الاتفاقية بالجزء العاشر الذي يتضمن تسع مواد من المواد 124 إلى 132؛ ومادتين في اللائحة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (المادتان 69 و70) والمادة 254 بشأن البحث العلمي البحري لتنظيم حقوق الدول المحرومة جغرافياً والدول غير الساحلية.

(10) للدولة الأرخبيلية، نظرًا لخصوصيتها المتمثلة في كونها تتكون من أرخبيل واحد فقط، ولكن تفصلها جغرافيًا جزر مختلفة، الحق في تطبيق نظام خاص، وفقًا لما هو منصوص عليه في الجزء الرابع، المواد 46-54. وبناءً على ذلك، يجوز للدولة الأرخبيلية تطبيق أسلوب خطوط الأساس الأرخبيلية، الذي يربط النقاط الخارجية للجزر الخارجية بالضفاف المغمورة للأرخبيل، شريطة أن يحيط خط خطوط الأساس هذه بالجزر الرئيسية، ويحدد منطقة تكون فيها نسبة مساحة المياه إلى مساحة اليابسة، بما في ذلك الشعاب المرجانية، بين 1:1 و9:1. بالإضافة إلى ذلك، تطبق الدولة الأرخبيلية نظامًا قانونيًا خاصًا على مياهها الأرخبيلية (المياه المحاطة بخطوط الأساس الأرخبيلية).

(11) سلطة قاع البحار هي منظمة مهمتها تنظيم ومراقبة الأنشطة التي تتم في المنطقة بغرض إدارة موارد المنطقة من أجل التراث المشترك للبشرية على أساس اللوائح المتعلقة بالهيكل التنظيمي ووظائف ومهام سلطة قاع البحار كما هو مفصل في الجزء الحادي عشر واتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

(13) المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة

(13) ينص على وجوب تبادل الآراء في المادة 283 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وتُحدد المدة المعقولة وفقًا لظروف كل حالة أو مسألة محددة.

(14) أحكام المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. حيث يُعدّ كلٌّ من التحكيم المُنشأ بموجب الملحق السابع والتحكيم المُنشأ بموجب الملحق الثامن تحكيمين خاصين. يتمتع التحكيم المُنشأ بموجب الملحق السابع باختصاص عام على جميع أنواع النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بينما يقتصر اختصاص التحكيم المُنشأ بموجب الملحق الثامن على النزاعات المتعلقة بالبحث العلمي البحري.

(15)، (16) أحكام المادة 297 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

(17) المادة 244 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

(18) حتى الآن، عُقدت عملية التفاوض في خمس جلسات عامة حكومية دولية. انظر: https://www.un.org/bbnj/

(19) النص الكامل للإعلان متاح في قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المطالبات البحرية للدول، https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1977_Statement.pdf

(20) النقطة 2، قرار الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المؤرخة 23 يونيو 1994

(21) قدمت فيتنام طلبها بشأن منطقة الجرف القاري الشمالي الممتد إلى لجنة حدود الجرف القاري في 7 مايو/أيار 2009، https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm

(22) مذكرة مشتركة بين فيتنام وماليزيا بشأن حدود الجرف القاري الممتد، قُدِّمت في 6 مايو/أيار 2009، https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mysvnm_33_2009.htm

(23) اتفاقية التعاون في مجال مصايد الأسماك في خليج تونكين بين حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية الصين الشعبية، 2000، http://biengioilanhtho.gov.vn/medias/public/Archives/head/Cac%20nuoc%20bien%20gioi/UBBG.Viettrung09.pdf

(24) بعد أن قدمت فيتنام مطالبتها بتمديد جرفها القاري في المنطقة الشمالية، أرسلت الفلبين مذكرة شفوية أعربت فيها عن قلقها من احتمال تداخل جرفها القاري مع جرفها القاري الفلبيني. ومع ذلك، لم تُحدد منطقة التداخل بدقة حتى الآن. وبالمثل، قد يتداخل جرفها القاري الممتد مع جرف بروناي.

(25) وثائق المؤتمر الثامن للجنة التنفيذية المركزية الثانية عشرة، المكتب المركزي للحزب، هانوي، 2018، ص 81

(26) مجموعة أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي أول مجموعة تُبادر فيتنام بتأسيسها، وترأست حملة تأسيسها (مع ألمانيا)، وانضمت إلى المجموعة الأساسية (التي تضم 12 دولة: الأرجنتين، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وجامايكا، وكينيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وعُمان، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وفيتنام). وحتى الآن، انضمت 115 دولة إلى مجموعة أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مُمثلةً جميع المناطق الجغرافية.

(27) انظر: بيان رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شهيد، الأمم المتحدة، 29 أبريل/نيسان 2022، https://www.un.org/pga/76/2022/04/29/40th-anniversary-of-the-adoption-of-the-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-unclos/

المصدر: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/826103/cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-luat-bien-nam-1982--bon-muoi-nam-vi-hoa-binh%2C-phat-trien-ben-vung-bien-va-dai-duong.aspx

![[صورة] الرئيس لونغ كونغ يحضر الذكرى الثمانين لليوم التقليدي للقوات المسلحة للمنطقة العسكرية الثالثة](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761635584312_ndo_br_1-jpg.webp)

![[صورة] وصلت مسودة وثائق المؤتمر الحزبي الرابع عشر إلى مكاتب البريد الثقافي بالكوميونة](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761642182616_du-thao-tai-tinh-hung-yen-4070-5235-jpg.webp)

![[صورة] المؤتمر الوطني الخامس للجنة التفتيش المركزية](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761566862838_ndo_br_1-1858-jpg.webp)

تعليق (0)