Erstens ist die Ausweitung des Geltungsbereichs auf „schwere Straftaten“ notwendig. Im digitalen Zeitalter haben die meisten Straftaten – von Geldwäsche, Terrorismus und Menschenhandel bis hin zu Betrug – eine digitale Komponente. Daher hilft diese flexible Regelung den Ländern, proaktiv auf High-Tech-Kriminalität zu reagieren, ohne auf einen engen Rahmen beschränkt zu sein.

Zweitens untergräbt der Mechanismus der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des Übereinkommens nicht die nationale Souveränität , sondern stärkt die Strafverfolgungskapazitäten. Alle Koordinierungsaktivitäten müssen den Gesetzen des Empfängerlandes entsprechen und den Entwicklungsländern gleichzeitig Zugang zu technischer Hilfe, Daten und Fachausbildung bieten.

Drittens stellt die Konvention die Menschenrechte in den Mittelpunkt. Maßnahmen wie die Sicherung, Beschlagnahme oder Überwachung elektronischer Daten erfordern eine gerichtliche Kontrolle und klare Grenzen hinsichtlich Zweck, Umfang und Dauer. Dies gewährleistet ein Gleichgewicht zwischen Sicherheitsbedürfnissen und individueller Privatsphäre.

Darüber hinaus ist der Durchsetzungsmechanismus des Übereinkommens kooperativ und nicht aufzwingend. Die Mitgliedsländer werden gemeinsam Bewertungen vornehmen, Erfahrungen austauschen und technische Unterstützung leisten, anstatt von außen kontrolliert zu werden. Dieses Modell ist den vielfältigen Gegebenheiten der heutigen Welt gerecht.

Die Hanoi-Konvention ist nicht nur ein Rechtsdokument, sondern ein globales politisches und moralisches Bekenntnis zur gleichberechtigten Zusammenarbeit im Cyberspace. Während die Budapester Konvention einen regionalen Grundstein legte, ist die Hanoi-Konvention ein Schritt in Richtung globaler Einheit, in der alle Länder – ob groß oder klein – beim Schutz der Cybersicherheit und der Menschenrechte eine gemeinsame Stimme haben.

Vietnam.vn

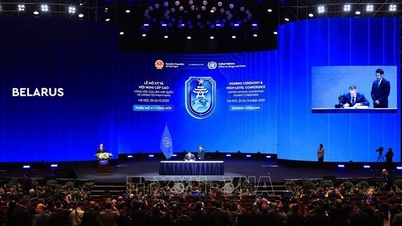

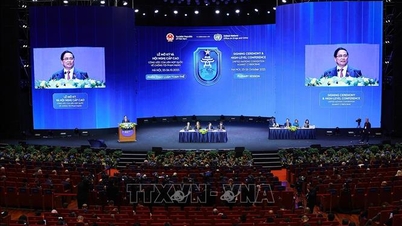

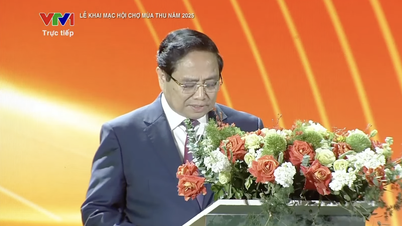

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh und UN-Generalsekretär Antonio Guterres nehmen an der Pressekonferenz zur Unterzeichnungszeremonie des Hanoi-Übereinkommens teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761391413866_conguoctt-jpg.webp)

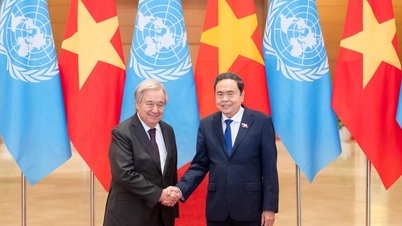

![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, empfängt den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390815792_ctqh-jpg.webp)

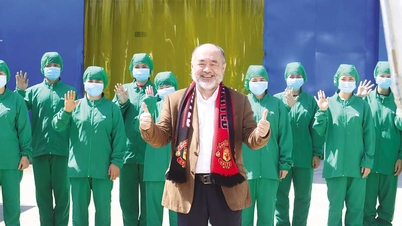

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt UN-Generalsekretär Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390212729_dsc-1484-jpg.webp)

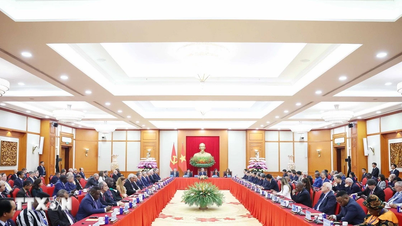

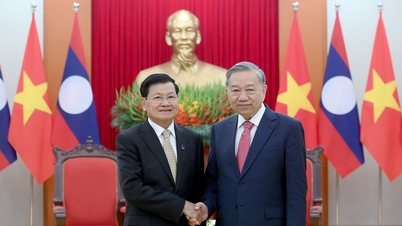

![[Foto] Generalsekretär To Lam trifft sich mit dem Generalsekretär und Präsidenten von Laos Thongloun Sisoulith](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761380913135_a1-bnd-4751-1374-7632-jpg.webp)

Kommentar (0)