Auf diesem Weg markiert die Resolution Nr. 57-NQ/TW des Politbüros vom 22. Dezember 2024 zu Durchbrüchen in Wissenschaft, Technologie, Innovation und nationaler digitaler Transformation einen politischen Wendepunkt. Sie rückt das kulturelle Erbe in den Fokus der Digitalisierung, der Teilbarkeit und der Erlebbarkeit. Wenn jeder Bürger das kulturelle Erbe über den Bildschirm, virtuelle Rundgänge und 3D-Modelle „erleben“ kann, ist es nicht länger ein Fremdkörper, sondern ein Teil des Lebens, der Emotionen und der Zukunft der Gemeinschaft.

Wie kann kulturelles Erbe im digitalen Raum „wieder zum Leben erweckt“ werden?

Kulturelles Erbe umfasst nicht nur antike Gebäude und in Museen ausgestellte Artefakte, sondern auch Erinnerungen, Identitäten und Impulsgeber für das spirituelle und soziale Leben. Doch mit dem fortschreitenden Einfluss von Zeit, Naturkatastrophen, gesellschaftlichen Veränderungen, Industrialisierung und Urbanisierung stellt die Erhaltung und Förderung des kulturellen Erbes viele Länder, darunter auch Vietnam, vor große Herausforderungen.

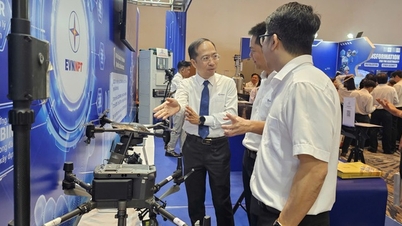

In Vietnam gibt es derzeit zahlreiche Beispiele für den Einsatz technologischer Lösungen zur Rettung und zum Erhalt des Kulturerbes. In der alten Hauptstadt Huế nutzt das Denkmalschutzzentrum digitale Technologien wie QR-Codes, 3D-Modelle, 360°-VR und elektronische Tickets, um das Kulturerbeerlebnis zu modernisieren und zu dessen besserem Erhalt beizutragen. Seit 2011 erforscht das Institut für Kaiserliche Zitadellenstudien (an der Vietnamesischen Akademie der Sozialwissenschaften ) die Restaurierung des königlichen Palastes Thang Long aus der Ly-Dynastie mithilfe von 3D-Technologie. Nach zehn Jahren, bis April 2021, waren alle Details und Arbeiten erfolgreich abgeschlossen, darunter 64 Bauwerke: 38 Paläste und Korridore, 26 sechseckige Etagen mit den umliegenden Mauern, Wegen und Eingangstoren. Dieser Erfolg weckt die Hoffnung, die Architektur der königlichen Paläste der Dai La-, Dinh-Tien Le- und Tran-Dynastien weiter zu restaurieren, insbesondere die Architektur des Dien Kinh Thien, des Hauptpalastes in der Verbotenen Stadt Thang Long aus der frühen Le-Dynastie...

Wenn ein Kulturgut per 3D-Scan erfasst und in einer VR/AR-Umgebung für den Fernzugriff bereitgestellt wird, erhalten junge Menschen, die mit Smartphones und Videospielen vertraut sind, die Möglichkeit, sich das kulturelle Erbe spielerisch anzueignen, zu erkunden und zu erleben. Dies bedeutet einen grundlegenden Wandel: vom reinen Museumserlebnis hin zu einer echten, interaktiven Erfahrung. Big-Data-Technologien analysieren das Besucherverhalten, KI übersetzt Informationen zum Kulturerbe automatisch in zahlreiche Sprachen, und das Internet der Dinge (IoT) überwacht den Erhaltungszustand – alles, um Artefakte, Relikte und historische Geschichten vor dem Vergessen zu bewahren. Das kulturelle Erbe wird so nicht nur bewahrt, sondern auch an das digitale Zeitalter angepasst, lebendiger und enger mit den Menschen verbunden.

Obwohl viele Einrichtungen digitale Technologien einsetzen, befindet sich die digitale Transformation im Kultur- und Denkmalschutzbereich derzeit noch in den Anfängen; ein umfassendes Transformationsmodell fehlt. In diesem Kontext eröffnet die Anwendung von Wissenschaft, Technologie und digitaler Transformation im modernen Denkmalschutz neue Perspektiven. Das Strategiepapier der Partei – Entschließung 57-NQ/TW vom 22. Dezember 2024 – stellt klar: Die Entwicklung von Wissenschaft, Technologie, Innovation und die nationale digitale Transformation zählen zu den wichtigsten Durchbrüchen und sind die treibende Kraft für die rasche Entwicklung moderner Produktivkräfte und die Innovation nationaler Regierungsführungsmethoden, einschließlich des Kultur- und Denkmalschutzbereichs.

Die Frage, die sich aus der Resolution 57 ergibt, lautet: Wie kann das kulturelle Erbe im digitalen Raum „wiederbelebt“ werden, sodass die Menschen es in der Sprache des technologischen Zeitalters „berühren, verstehen und lieben“ können?

Aufbau einer lebendigen digitalen Kultur und eines reichen digitalen Erbes

Traditionell stützt sich die Denkmalpflege auf klassische Methoden: Materialrestaurierung, Strukturrestaurierung und Erhaltung des bestehenden Zustands. Angesichts des rasanten Umweltwandels, der Urbanisierung, der Vielzahl an Denkmälern und der hohen Instandhaltungskosten stoßen diese traditionellen Methoden jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Digitale Technologien und neue Materialwissenschaften haben sich daher als leistungsstarke Werkzeuge erwiesen.

Digitale Technologien ermöglichen es, Kulturerbe nicht länger auf den physischen Raum zu beschränken, sondern es über mobile Geräte, interaktive Anwendungen und multisensorische Wahrnehmung zugänglich zu machen. Anders ausgedrückt: Der Einsatz digitaler Anwendungen und Räume steigert nicht nur die Effizienz bei der Verwaltung, dem Erhalt und der Vermittlung des kulturellen Erbes, sondern dient auch als Brücke, um Touristen näher heranzuführen. So trägt Technologie nicht nur zur Bewahrung des Kulturerbes bei, sondern verbreitet es auch und ermöglicht es den Menschen, es in der Sprache des digitalen Zeitalters durch Virtual Reality, 3D-Bilder, Online-Rundgänge, Big-Data-Modelle zur Analyse von Besuchererlebnissen usw. zu erleben, zu verstehen und zu lieben.

Die Resolution 57-NQ/TW vom 22. Dezember 2024 bildet hierfür eine wichtige politische Grundlage. In der Resolution 57 heißt es eindeutig: Die Entwicklung von Wissenschaft, Technologie, Innovation und die nationale digitale Transformation stellen den wichtigsten Durchbruch dar; der Staat spielt dabei eine führende und fördernde Rolle. Wissenschaftler sind der Schlüsselfaktor. Gleichzeitig legt die Resolution fest, dass Vietnam bis 2030 zu den drei führenden Ländern Südostasiens hinsichtlich digitaler Wettbewerbsfähigkeit und E-Government-Entwicklung gehören wird. Somit wird die Denkmalpflege, die dem Kulturbereich angehört, in den Kontext von Wissenschaft, Technologieentwicklung und nationaler digitaler Transformation eingebettet. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Einsatz von Technologie im Bereich des Kulturerbes strategisch und synchron erfolgt und nicht nur eine Randerscheinung bleibt.

Aktuell steht die Denkmalpflege aus technologischer Sicht vor zahlreichen Herausforderungen. Dazu gehören der Mangel an qualifizierten Fachkräften für die digitale Erfassung von Kulturerbe, eine unzureichende digitale Infrastruktur und die mangelnde Fähigkeit zur Speicherung großer Datenmengen, ein fehlender klarer Rechtsrahmen für die Nutzung und den Besitz digitaler Kulturerbedaten, eine fragmentierte Technologieanwendung, fehlende Verbindungen zwischen den Kulturgütern und die unzureichende Ausschöpfung des medialen und wirtschaftlichen Potenzials. Darüber hinaus muss die Gefahr der Kommerzialisierung und des Identitätsverlusts beachtet werden. Denn wenn Technologie zwar eingesetzt, aber nicht zielgerichtet genutzt wird, kann Kulturerbe leicht zu einem rein kommerziellen Produkt degradiert werden und seine ursprüngliche Wahrheit, seinen Wert und seine Schönheit verlieren. Ein Experte kommentierte: „Die Digitalisierung von Kulturgütern ist derzeit ein erster Schritt… doch wenn sie lediglich kopiert wird, ohne die Vermittlung der eigenen Identität, kann sie leicht zu einem kommerziellen Image verkommen.“

Da digitales Kulturerbe mit Technologie und Big Data verknüpft ist, werden Fragen der Sicherheit, des Urheberrechts und der Zugangsrechte komplexer. Die regionalen Unterschiede vergrößern die digitale Kluft zusätzlich. Großstädte wie Hanoi und Hue verfügen über eine schnellere Infrastruktur und mehr finanzielle Mittel; abgelegene Gebiete bleiben jedoch oft zurück. Dies birgt das Risiko einer digitalen Kluft im Bereich des Kulturerbes. Orte mit weniger Technologie haben weniger Zugang, was zu einem Ungleichgewicht der kulturellen Rechte führt.

Um diese „Engpässe“ zu beseitigen, definiert die Resolution 57 die Bereiche Institutionen, Personalwesen, Infrastruktur, Daten und strategische Technologie als „zentrale Kerninhalte“. Darüber hinaus sind Lösungen erforderlich. Die Verbindung von Kulturerbe und Technologie, von Menschen und Kultur wird durch folgende Maßnahmen vorangetrieben: Optimierung von Institutionen und Richtlinien (in Kürze wird das nationale Programm zur digitalen Transformation des Kulturerbes für den Zeitraum 2025–2030 in Verbindung mit der Resolution 57 veröffentlicht); Entwicklung von Rechtsvorschriften zum digitalen Kulturerbe: Format, Eigentum, Nutzung, Weitergabe und Urheberrecht; Schaffung von Anreizmechanismen für Technologieunternehmen zur Beteiligung an der Erhaltung und Förderung des Kulturerbes: öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), Innovationsfonds; Investitionen in Infrastruktur und Humankapital; Investitionen in digitale Infrastruktur (3D-Scanning, VR/AR, IoT, GIS) für Relikte und Museen; Ausbildung von Fachkräften mit „dualen“ Qualifikationen: Kulturexperten mit technologischen Kenntnissen und Technologieingenieure mit Expertise in der Denkmalpflege; Unterstützung benachteiligter Gebiete beim Aufbau digitaler Infrastruktur für Besichtigungen und der Digitalisierung des Kulturerbes; Entwicklung digitaler Erlebnisse für die Öffentlichkeit (Bereitstellung von 360°-Rundgängen, AR/VR-Anwendungen für virtuelle Besuche, Digitalisierung von Artefakten, Online-Ausstellungen, mobile Anwendungen, Förderung von Studierenden bei der Durchführung digitaler Kulturerbeprojekte, kulturelle und technologische Hackathons)...

Insbesondere ist es notwendig, Wirtschaft, Kultur und Tourismus miteinander zu verknüpfen, um digitales Erbe in intelligente Tourismusprodukte, Erlebnisdienstleistungen und kommerzialisierte Anwendungen mit Identität umzuwandeln; eine offene Datenplattform zum Thema Kulturerbe zu entwickeln, damit Unternehmen und Startups digitale Kulturprodukte nutzen und erstellen können; das Kulturerbe auf internationalen digitalen Plattformen zu fördern und sich mit der UNESCO und internationalen Organisationen abzustimmen…

Kulturerbebewahrung bedeutet somit nicht nur die Bewahrung der Vergangenheit, sondern auch die Gestaltung der Zukunft durch digitale Tourismusprodukte, digitale Erlebnisse und die Nutzung kultureller Werte in der Wissensökonomie. Technologie und Kulturerbe gehen dabei nicht nur Hand in Hand, sondern verschmelzen miteinander, sodass Vietnam eine lebendige digitale Kultur entwickeln kann – ein Kulturerbe, das es den Vietnamesen ermöglicht, ihre Wurzeln in der digitalen Sprache des 21. Jahrhunderts zu verstehen, zu bewahren und stolz darauf zu sein.

Auf der 43. Generalkonferenz der UNESCO (Usbekistan) verabschiedeten die Länder einstimmig den von Vietnam mit Unterstützung von 71 weiteren Ländern eingebrachten Resolutionsentwurf. Die Resolution unterstreicht die zentrale Rolle der Kultur als Grundlage der Identität, Quelle der Innovation, Säule nachhaltiger Entwicklung und Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit.

Fast 40 Jahre nach der Internationalen Dekade für kulturelle Entwicklung (1988–1997) hat die UNESCO erstmals einer neuen internationalen Dekade im Zeichen der Kultur zugestimmt. Die Initiative wurde vom Generaldirektor der UNESCO und den Mitgliedsländern sehr begrüßt, da sie mit der Strategie der UNESCO und aktuellen gemeinsamen Anliegen übereinstimmt. Sie stärkt die Vorreiterrolle der UNESCO, Kultur zu einer eigenständigen Säule der nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen Ländern und weltweit zu machen, sie zu einer treibenden Kraft für Frieden, die Förderung der Kreativwirtschaft, den Schutz der kulturellen Vielfalt, inklusives Wirtschaftswachstum und sozialen Zusammenhalt zu entwickeln.

In der kommenden Zeit werden Vietnam und die Mitinitiatorenländer die Resolution weiterhin der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Prüfung und offiziellen Annahme vorlegen, damit die internationale Dekade der Kultur für nachhaltige Entwicklung für den Zeitraum 2027 - 2036 bald eingeleitet werden kann.

Quelle: https://baophapluat.vn/khoa-hoc-cong-nghe-bao-ton-di-san-nhin-tu-nghi-quyet-57.html

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet die 15. Sitzung des Zentralen Wettbewerbs- und Belohnungsrates](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764245150205_dsc-1922-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Präsident Luong Cuong nimmt an den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des laotischen Nationalfeiertags teil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764225638930_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)

Kommentar (0)