Europa musste SpaceX beauftragen, weil es keine herkömmlichen Raketen mehr zum Starten von Satelliten hatte und Indien kurz davor stand, SpaceX zu überholen und als viertes Land Menschen ins All zu schicken.

Aus Sorge vor der zunehmenden Konkurrenz durch SpaceX bei der Bereitstellung günstigerer Raumfahrtprodukte reagierte Europa am 2. Dezember 2014 mit der Entscheidung, die Ariane-6 zu entwickeln, eine Rakete, die mit Elon Musks Falcon 9 konkurrieren kann. Ziel des Projekts ist es, den Erstflug im Juli 2020 zu absolvieren.

Fast neun Jahre später ist die Frist längst verstrichen, doch die Ariane-6 hat noch immer keine Gestalt angenommen. SpaceX hat sich in der Satellitenstartbranche inzwischen als dominanter erwiesen. Seit diesem Herbst ist es Europa nicht mehr möglich, den Weltraum allein zu erreichen. Die letzte Ariane-5-Rakete wurde im Juli gestartet, und die Pläne für den Umstieg auf die Ariane-6 sind ins Stocken geraten.

Diese Fortschritte lassen darauf schließen, dass der erste Start der Ariane-6 nicht vor 2024 stattfinden wird. Schlimmer noch: Auch Italiens kleine Vega-Rakete startete zuletzt im Oktober. Die verbesserte Version Vega-C wurde nach einem Betriebsproblem eingestellt.

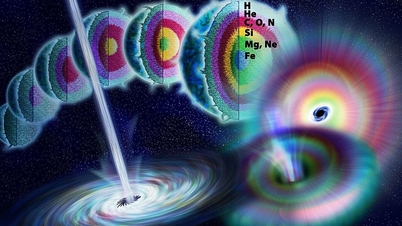

Die Ariane-6-Rakete am Startplatz des Europäischen Weltraumbahnhofs in Kourou, Französisch-Guayana, am 22. Juni. Foto: AFP

Der Zugang zum Weltraum ist von strategischer Bedeutung, und die Abhängigkeit von externen Startdiensten stellt ein Problem für die europäische Souveränität dar. Die aktuelle Situation ist klar. Europa muss SpaceX bis 2024 mit dem Start von vier Galileo-Navigationssatelliten beauftragen und möglicherweise dasselbe für den Erdbeobachtungssatelliten Sentinelle-1C tun.

Neben technischen und industriellen Schwierigkeiten bremsen auch umständliche Organisation und politische Spannungen das Ariane-6-Programm. Deutschland, neben Frankreich als Hauptauftragnehmer und Italien einer der drei Hauptpartner des von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) geleiteten Projekts, will nun allein ins All fliegen.

Diese Länder wollen die Vormachtstellung der ArianeGroup (Frankreich) beenden, indem sie die Entwicklung eigener Miniraketen vorantreiben und mit der Vega von Ariane konkurrieren. Berlin übt sogar Druck aus und droht, die Finanzierung der gemeinsamen Raketenaktivitäten einzustellen, da diese als zu teuer und schlecht verwaltet gelten.

Trotz zahlreicher Meinungsverschiedenheiten trafen sich die Mitglieder, Vertreter der 22 ESA-Mitgliedsstaaten, diese Woche zum Weltraumgipfel im spanischen Sevilla. Das Treffen findet alle sechs Monate in dem Land statt, das derzeit den Vorsitz innehat. Begleitet wird der Gipfel von einer Tagung des Rates der Europäischen Union zu Weltraumfragen.

Ziel der Treffen ist es, einen Kompromiss zu finden, der den Betrieb der Ariane-6 in den ersten zehn Jahren sichert und gleichzeitig durch die Öffnung des Raketenmarktes für den Wettbewerb die Voraussetzungen für die Zukunft schafft. Zwei grundlegende Herausforderungen haben die Krise verursacht, aus der die Gespräche dieser Woche einen Ausweg finden müssen.

Da war zunächst der Haushaltsstreit. Im Laufe der Zeit explodierten die Kosten auf ein Niveau, das die an den ersten 15 Ariane-6-Starts beteiligten Länder nur widerwillig akzeptierten. Konkret würde die Aufrechterhaltung des Programms 300 bis 350 Millionen Euro pro Jahr kosten, und die Startkosten würden sich innerhalb von zehn Jahren fast verdoppeln.

Jedes Land muss dann entsprechend seiner Beteiligung Mittel bereitstellen. Frankreich ist mit 55,3 Prozent der größte Beitragszahler, gefolgt von Deutschland (21 Prozent) und Italien (7,6 Prozent). Der Rest verteilt sich auf zehn weitere Länder.

Seit ihrem 16. Start plant die ESA, die Ariane-6 ohne zusätzliche Beiträge der Mitgliedsstaaten selbst zu finanzieren. Steigende Rohstoffpreise und Inflation haben diesen Plan jedoch noch unsicherer gemacht.

ArianeGroup überprüft seit mehreren Monaten ihre Subunternehmer, um Kosten zu senken. Während die französischen Subunternehmer ausgelastet sind, bremsen MT Aerospace (Deutschland) und Avio (Italien) die Arbeit, was Berlin und Rom vor weiteren Anstrengungen zurückschrecken lässt. Zudem konzentriert sich Avio nun auf die eigenständige Vermarktung der Vega-Rakete.

Die zweite Herausforderung besteht darin, das Raumfahrtmodell des Blocks angesichts der wachsenden Zahl von Start-ups neu zu gestalten. Deutschland ist mit zwei privaten Unternehmen, Rocket Factory Augsburg und Isar Aerospace, die ab 2024 ihre ersten Raketen starten wollen, führend. In Frankreich gibt es mehrere Projekte, die noch nicht vollständig entwickelt sind. Dazu gehören die ArianeGroup mit der Maia-Rakete und der wiederverwendbaren Themis-Rakete sowie das Start-up Latitude mit der kleinen Zephyr-Rakete.

Diese umfassenden Änderungen machen Europas schwerfällige Kooperationsprozesse obsolet, die für Verzögerungen und Kostenüberschreitungen verantwortlich waren. Ein offensichtliches Beispiel ist die Regel des „geografischen Nutzens“, die jedem Land einen Arbeitsaufwand zuweist, der seinem finanziellen Beitrag entspricht.

Das teilnehmende Land konnte dann eines seiner eigenen Unternehmen in das Projekt einbringen, auch wenn es nicht das beste war. Dies ermöglichte es Deutschland, ein eigenes Unternehmen zu entsenden, um die Technologie zu erwerben und sie bis zum gewünschten Grad an Autonomie weiterzuentwickeln.

Ein weiterer strategischer Bereich, den Europa nicht verpassen darf, ist die bemannte Raumfahrt. Indien wird nach Russland, den USA und China bald das vierte Land mit einer Rakete sein, die Menschen ins All befördern kann. Für Europa ist dies alles andere als sicher.

Die ESA plant dabei ein schrittweises Vorgehen und will dabei zunächst bis 2025 den Bau eines 100 Millionen Euro teuren Fahrzeugs finanzieren, das Fracht zur Internationalen Raumstation ISS und wieder zurück zur Erde transportieren kann.

In der zweiten Phase wird das Raumschiff für den menschlichen Transport aufgerüstet. Dieses Mal werden die alten Kooperationsmethoden wie „geografische Interessen“ aufgehoben. Stattdessen wird die ESA eine europaweite Ausschreibung durchführen, an der sich sowohl große Unternehmen als auch Startups beteiligen. Dies wird ein kleiner Schritt in eine neue Ära für die europäische Raumfahrtindustrie sein.

Phien An ( Le Monde )

[Anzeige_2]

Quellenlink

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt UN-Generalsekretär Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390212729_dsc-1484-jpg.webp)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh und UN-Generalsekretär Antonio Guterres nehmen an der Pressekonferenz zur Unterzeichnungszeremonie des Hanoi-Übereinkommens teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761391413866_conguoctt-jpg.webp)

![[Foto] Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, empfängt den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390815792_ctqh-jpg.webp)

![[Foto] Generalsekretär To Lam trifft sich mit dem Generalsekretär und Präsidenten von Laos Thongloun Sisoulith](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761380913135_a1-bnd-4751-1374-7632-jpg.webp)

Kommentar (0)