Nach dem starken Aufschwung nach der Hyperinflation, der Großen Depression und der Niederlage im Zweiten Weltkrieg steht Deutschlands Wirtschaftswunder nun vor einer neuen Herausforderung.

Im November 1923 schoben die Menschen Schubkarren voller Bargeld durch die Straßen, um sich ein Brot zu kaufen. Von den 120 Milliarden Mark (der alten deutschen Währung), die 1921 in der Wirtschaft zirkulierten, druckten staatliche Fabriken Berge von Papiergeld. Im Oktober 1923 waren 2.500 Billiarden Mark im Umlauf, und in den folgenden Monaten stieg ihre Zahl auf 400.000 Billiarden Mark. Die Hyperinflation war so schwerwiegend, dass ein US-Dollar 1.000 Billionen Mark wert war. „Nie wieder“ lautete von da an die Devise.

Doch die Hyperinflation war nur die erste große Herausforderung in der deutschen Wirtschaftsgeschichte der vergangenen 100 Jahre. Das Land hatte auch die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg erfolgreich überstanden. Dann folgte Deutschlands spektakuläre Erholung in den 1950er und 1960er Jahren, die so stark war, dass sie als „Wirtschaftswunder“ gefeiert wurde.

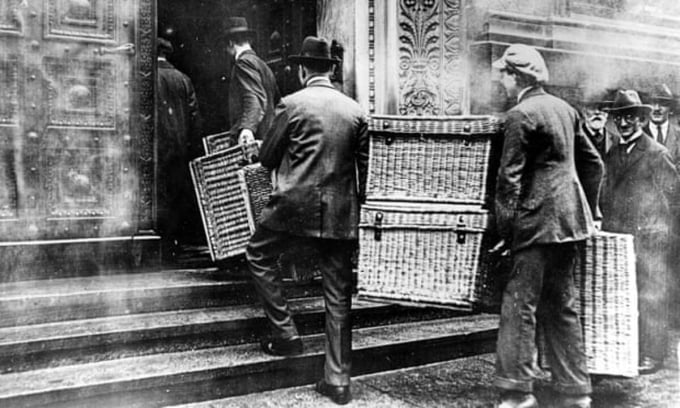

Arbeiter in Berlin tragen Körbe, um ihren Lohn entgegenzunehmen, 1923. Foto: Popperfoto

Doch das „Wunder“ steckt nun in Schwierigkeiten. Am 8. November erklärte der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten, die Wirtschaft werde in diesem Jahr schrumpfen und sich 2024 nur leicht erholen. Für 2023 erwarten die Experten einen Rückgang des deutschen BIP um 0,4 Prozent, was der Prognose der Regierung entspricht. Für nächstes Jahr prognostizieren die Experten ein Wachstum von 0,7 Prozent, deutlich weniger als die von der Regierung prognostizierten 1,3 Prozent. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten befinden sich damit auf einem historischen Tiefstand.

Der Guardian argumentiert, dass drei grundlegende Faktoren die deutsche Wirtschaft vor neue Herausforderungen stellen: der Krieg in der Ukraine, das verlangsamte Wachstum in China und die nachlassende Globalisierung. Hinzu kommen tiefer liegende Probleme wie die Überalterung der Bevölkerung und ein veraltetes Industriemodell.

Die Industrieproduktion ist fünf Monate in Folge gesunken und liegt 7 % unter dem Niveau vor der Pandemie. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert, dass Deutschland in diesem Jahr die schwächste Volkswirtschaft der G7 (USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Frankreich, Kanada und Italien) sein wird und als einzige einen Produktionsrückgang verzeichnen wird.

Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei der ING Bank, erklärte, Deutschlands Problem sei eine Kombination aus konjunkturellen und fundamentalen Faktoren. Nach dem Rückgang des BIP im dritten Quartal werde sich dies in den letzten drei Monaten dieses Jahres wahrscheinlich wiederholen, sagte er. Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einem Rückgang würden die Wirtschaft in eine technische Rezession stürzen.

Deutschland hat alternative Energiequellen gefunden, um den Verlust russischen Gases auszugleichen, allerdings zu höheren Kosten. Energieintensive Branchen wie die Chemieindustrie sind besonders stark betroffen. Zudem hat sich die starke Exportentwicklung der Jahre vor der Pandemie, die teilweise auf die starke Nachfrage aus China zurückzuführen war, nun abgeschwächt.

Gleichzeitig wird die deutsche Autoindustrie von zwei Fronten angegriffen: durch billige Elektroautos aus China und durch Anreize aus dem Deflation Act von US-Präsident Joe Biden, Investitionen ins Land zu locken. Das größte Problem, so Brzeski, sei, dass deutsche Unternehmen in guten Zeiten nur langsam reagiert hätten. Das zeuge teilweise von mangelnder Weitsicht. „Die guten Zeiten neigen sich dem Ende zu, und die Unternehmen hätten früher handeln müssen“, sagt er.

Volkswagen-Produktionslinie in Wolfsburg, Deutschland, am 27. April 2020. Foto: Reuters

David Marsh, Präsident des Thinktanks OMFIF, stimmt zu, dass Deutschlands Probleme kein vorübergehender Natur sind. „Es geht um grundlegende Dinge. In der Vergangenheit wurde oft von wirtschaftlichen Abschwüngen gesprochen, und Deutschland hat sich immer wieder erholt. Diesmal könnte es etwas anders sein“, sagte er.

Marsh sagte, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011, Monate nach der Katastrophe von Fukushima in Japan, alle Atomkraftwerke abgeschaltet hatte, sei das Land zu abhängig von billigem russischem Gas geworden, um seinen Energiebedarf zu decken. „Sie haben alles auf Russland gesetzt“, sagte er.

Deutschland steht zudem vor Schwierigkeiten, da es Mitglied der Eurozone ist und weniger geldpolitischen Einfluss hat, um seine Lage zu verbessern. Hätte Deutschland noch eine eigene Währung, so Marsh, hätte es auf eine Abwertung zurückgreifen müssen, um seine Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen.

Die deutsche Zentralbank (die Bundesbank) ist zum Symbol für den Erfolg des Landes nach dem Krieg geworden. Sie ist völlig unabhängig und trug maßgeblich dazu bei, dass die dunklen Zeiten der Inflation nicht wiederkehrten, wie etwa 1923, als eine Briefmarke so viel kostete wie ein Haus wenige Jahre zuvor.

Doch seit der Gründung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor einem Vierteljahrhundert legt die Bundesbank weder die Zinssätze fest noch ist sie für die Preisstabilität verantwortlich. Dennoch hat ihr Präsident Joachim Nagel nach wie vor großen Einfluss im In- und Ausland.

Nagel räumte letzte Woche in London ein, dass Deutschlands übermäßige Abhängigkeit von russischem Gas ein Fehler war, äußerte sich aber optimistisch hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. „Manche sagen, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Ich glaube nicht, dass das stimmt“, sagte er.

Nagel zufolge habe eine große Volkswirtschaft wie Deutschland derzeit mit Problemen in der globalen Lieferkette zu kämpfen, und die Verlangsamung in China sei keine Überraschung. „Wir denken nicht an eine harte Landung“, sagte er.

Der Bundesbankpräsident ist zuversichtlich, dass die deutschen Unternehmen die Herausforderungen der vergangenen 100 Jahre bewältigen können. Er räumt jedoch auch ein, dass es nicht leicht sein wird, aus der aktuellen Situation herauszukommen.

„Es geht nicht nur um Energie, sondern auch um den Wandel globaler Lieferketten, die Rolle Chinas, die demografische Entwicklung und die Alterung der Bevölkerung. Ich unterschätze die Bereitschaft deutscher Unternehmen, sich anzupassen und zu überleben, nicht, aber es wird ein langer und schwieriger Prozess sein“, sagte er.

Phien An ( laut The Guardian )

[Anzeige_2]

Quellenlink

Kommentar (0)