Pour de nombreuses raisons, l'élection américaine de 2024 attire une attention particulière de la part de l'ASEAN, les pays membres espérant s'adapter rapidement aux changements de politique de la prochaine administration à Washington.

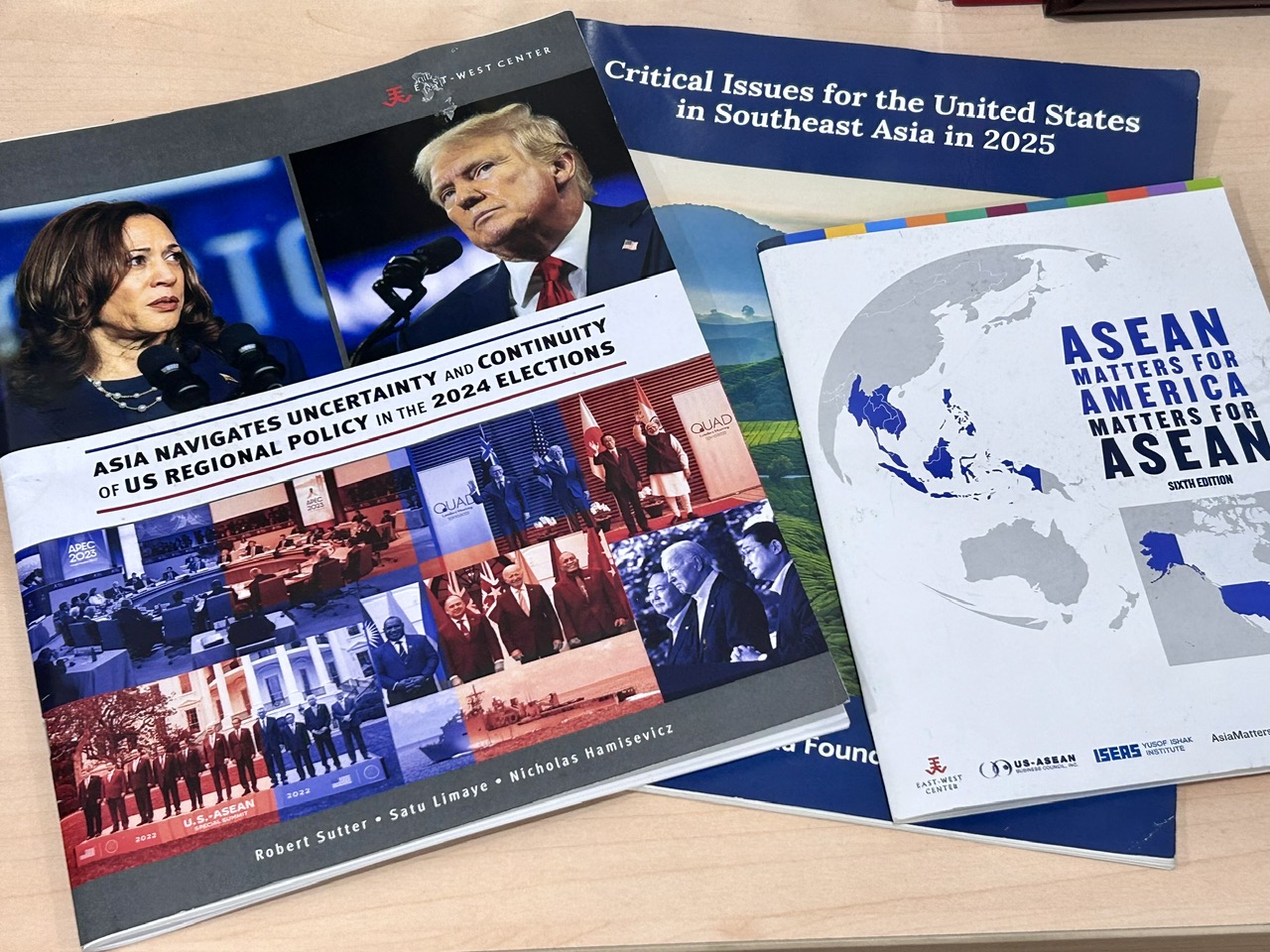

Quelques rapports sur les relations ASEAN-États-Unis

L’élection américaine de 2024 a dominé les discussions entre les responsables de l’administration Biden-Harris, les universitaires, les experts indépendants et les journalistes de l’ASEAN qui ont participé au programme de reportage sur la coopération économique ASEAN-États-Unis, organisé par la mission américaine auprès de l’ASEAN (Indonésie) en coordination avec le Centre Est-Ouest (Hawaï) fin octobre et début novembre.

Ces échanges reflétaient l'intérêt de la presse de l'ASEAN en particulier, et de chaque pays membre de l'ASEAN en général, pour les résultats de l'élection américaine de 2024.

Incertitude et continuité

L'une des questions soulevées lors des discussions portait systématiquement sur la nécessité d'analyser la situation électorale américaine entre les candidats présidentiels des deux partis, ainsi que sur l'impact potentiel sur chaque pays de l'ASEAN et sur l'ensemble du bloc si le candidat républicain ou démocrate remportait l'élection le 5 novembre.

Lors d'une réunion, le Dr Satu Limaye, directrice du bureau de Washington du Centre Est-Ouest et vice-présidente du centre, a évoqué le rapport intitulé « L'Asie au-delà de l'incertitude et la continuité de la politique américaine envers la région dans le contexte de l'élection de 2024 ». L'ASEAN constitue un élément important de la politique commune dans la région.

L’« incertitude » ressentie en Asie découle de divers facteurs, et son intensité varie d’un pays à l’autre, selon le rapport. Les Philippines, par exemple, figurent parmi les pays les plus inquiets des graves conséquences d’une réduction du soutien de la nouvelle administration américaine.

De plus, l'incertitude provient également du sentiment de ne pas disposer d'informations fiables et claires sur la dynamique politique américaine, notamment en matière de politique étrangère et de relations économiques mondiales. Par conséquent, les pays de l'ASEAN éprouvent de réelles difficultés à élaborer des mesures efficaces pour répondre aux nouvelles tendances de la politique américaine, sans parler des surprises imprévisibles qui pourraient survenir.

Le rapport cite plusieurs exemples précis d'incertitude, tels que le différend entre les deux candidats concernant la position de l'administration Washington sur l'Ukraine, et le protectionnisme croissant au sein des partis républicain et démocrate.

En revanche, le thème de la « continuité » fait référence au fait que de nombreux pays asiatiques, y compris les membres de l’ASEAN, ont travaillé avec le candidat républicain à la présidence Donald Trump pendant son premier mandat (2017-2021) et avec l’administration Biden-Harris à travers les visites de la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate.

Les électeurs américains se rendent aux urnes à Washington DC le 5 novembre

De ce fait, les pays de l'ASEAN abordent leurs relations avec les États-Unis avec une certaine confiance, quel que soit le vainqueur de l'élection. Ils constatent également que, malgré de nombreuses surprises, notamment liées à l'élection de M. Trump, certains aspects clés de la politique américaine restent prévisibles.

Par exemple, la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine persiste, et Washington continuera de prendre des mesures pour répondre aux défis posés par Pékin.

Ainsi, un défi majeur auquel est confrontée une grande partie de l'Asie est de savoir comment s'adapter à la politique américaine et assurer sa continuité lors d'une transition administrative.

Dans ce contexte, la plupart des pays de la région entretiennent des relations étroites avec le Congrès américain, ainsi qu'avec les agences chargées de l'élaboration des politiques étrangères et de défense à Washington.

S’appuyant sur les relations existantes, les gouvernements asiatiques estiment pouvoir encore s’adapter à temps aux changements imprévus de la prochaine administration américaine.

Que manque-t-il à l'Amérique au sein de l'ASEAN ?

Lors d'une rencontre ultérieure avec Andreyka Natalegawa, spécialiste du programme Asie du Sud-Est au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS, Washington DC), il a fait remarquer que l'Asie du Sud-Est bénéficiait d'une attention sans précédent de la part de l'administration actuelle à Washington. Toutefois, le niveau de connaissance et de compréhension de la région demeure insuffisant.

Andreyka Natalegawa, chercheuse associée au programme Asie du Sud-Est du Centre d'études stratégiques et internationales

Des organisations comme le CSIS s'efforcent de combler le fossé et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour promouvoir les relations entre l'ASEAN et les États-Unis. Selon Natalegawa, tout cela se déroule dans un contexte de profonds bouleversements géostratégiques, tels que la concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine dans la région.

Le Dr Zack Cooper, chercheur principal à l'American Enterprise Institute (AEI, basé à Washington DC), a également déclaré que les États-Unis avaient du mal à trouver un moyen efficace de coopérer avec la région de l'Asie du Sud-Est.

Dr Zack Cooper, chercheur principal à l'American Enterprise Institute

Selon l'expert de l'AEI, les États-Unis investissent davantage dans le Quad, le G7 et l'AUKUS (accord de sécurité Royaume-Uni-États-Unis-Australie) que dans l'ASEAN. Il s'est donc inquiété du fait que l'administration Washington n'ait pas encore mis en place de plan de coopération institutionnelle clair avec l'ASEAN.

Le Dr Cooper a toutefois déclaré que l'implication des États-Unis en Asie du Sud-Est ne changera fondamentalement pas, quel que soit le camp qui remportera l'élection du 5 novembre.

Source : https://thanhnien.vn/asean-va-bau-cu-my-nam-2024-185241230190837002.htm

![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit l'ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762171461424_a1-bnd-5309-9100-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de l'Association d'amitié Japon-Vietnam dans la région du Kansai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762176259003_ndo_br_dsc-9224-jpg.webp)

![[Photo] Foire d'automne 2025 et records impressionnants](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762180761230_ndo_br_tk-hcmt-15-jpg.webp)

![[Photo] Lam Dong : Gros plan sur un lac illégal au mur brisé](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762166057849_a5018a8dcbd5478b1ec4-jpg.webp)

Comment (0)