Lors de la 5e Conférence régionale de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) dans la région Asie-Pacifique , Mme Ang Ming Chee, directrice générale de l’Organisation du patrimoine mondial George Town (Malaisie) a souligné que le plus grand défi ne réside pas dans les techniques de conservation architecturale, mais dans le maintien de la communauté au sein du patrimoine.

« Les gens doivent se sentir sujets, co-créateurs de leur identité », a-t-elle déclaré. Cette perspective témoigne d'une évolution : la préservation n'est plus synonyme de « muséification », mais plutôt de « co-création sociale ». C'est aussi une façon de garantir que le patrimoine ne soit pas séparé de la vie, une orientation que de nombreuses villes s'efforcent de suivre.

Cependant, le problème est que lorsque le patrimoine devient un espace de vie dynamique, la frontière entre conservation et intervention de développement est très fragile. Un festival, une rue piétonne ou un lieu de villégiature de caractère peuvent tous être l'objet de réactions par crainte d'une altération de leur valeur originelle, dont Hué est un exemple typique. De nombreux chercheurs estiment que, tout en parlant de « conservation pour la communauté », de nombreux lieux utilisent la communauté comme un outil de développement touristique .

D'un point de vue technologique, le Dr Hong Seung Mo (Corée) a proposé un modèle de « patrimoine numérique », utilisant les technologies de l'information, la numérisation 3D et les données numériques pour restaurer, reproduire et gérer le patrimoine. Hué est cité comme exemple de numérisation du palais de Thai Hoa, ouvrant la voie à un futur modèle de gestion globale de la citadelle impériale. Cependant, d'un point de vue politique, on constate que le concept de « patrimoine numérique » en est encore au stade technologique, loin d'atteindre le stade juridique. Les lois sur le patrimoine de nombreux pays ne stipulent pas clairement la gestion du patrimoine immatériel à l'aide de données numériques, ni la propriété des produits reproduits. La question est de savoir si le « patrimoine numérique » est reconnu comme une forme de préservation légale ou simplement comme un outil d'aide à la recherche.

De plus, la préservation numérique risque également de dissocier le patrimoine de la vie réelle. Lorsque le passé est « numérisé », on s'arrête facilement à le regarder, mais on oublie de vivre avec. Le patrimoine ne peut pas se limiter à une plateforme de données ; il doit être lié à la mémoire, aux moyens de subsistance et à la culture de la communauté.

Le Dr Le Thi Minh Ly (Association du patrimoine culturel vietnamien) a cité le projet d'inventaire du patrimoine de Hué (plus de 800 vestiges, 600 éléments du patrimoine immatériel) comme un effort remarquable en matière de gestion des connaissances. Il convient de souligner ici non seulement les chiffres, mais aussi la manière dont les données sont exploitées dans le système politique.

Dans de nombreux pays, le droit du patrimoine demeure distinct du droit de l'urbanisme, du droit de l'investissement ou du droit du tourisme. Chaque partie parle un langage différent, ce qui complique la recherche d'une voix commune entre conservation et développement. C'est pourquoi de nombreux projets, pourtant qualifiés de « restauration du patrimoine », sont devenus des œuvres commerciales. À l'inverse, le développement des zones résidentielles traditionnelles stagne en raison des réglementations de conservation. Par conséquent, la principale contradiction ne réside pas entre le patrimoine et les zones urbaines, mais dans la mentalité même de conservation, entre conservation « fermée » (maintien du statu quo) et conservation « ouverte » (acceptation de l'adaptation).

Impossible de passer sous silence le conflit entre résidents locaux et touristes, conséquence inévitable de l'intégration de la conservation à l'économie touristique. À George Town (Malaisie), Hoi An (Vietnam) ou Luang Prabang (Laos), la population quitte progressivement le centre-ville en raison de la hausse du coût de la vie, et la vieille ville devient un lieu d'exposition. Le patrimoine n'est alors plus un « lieu de mémoire », mais seulement un décor d'expérience. Ce paradoxe montre que si la « conservation pour la communauté » ne se matérialise pas par des avantages économiques et des politiques de résidence claires, elle restera au stade de l'idée. La conservation est indissociable des moyens de subsistance, et ne peut être maintenue que par le « romantisme ». Pour que cela devienne réalité, un ajustement fondamental du cadre juridique et des mécanismes de gestion urbaine est nécessaire.

La conservation n'est pas seulement une question de passé, mais aussi de présent et d'avenir. Il est nécessaire de garantir des facteurs parallèles pour les personnes, la qualité de vie et la durabilité urbaine. Parmi les nombreuses tendances en matière de conservation, une chose reste inchangée : les personnes. Ce sont elles qui créent, préservent et bénéficient du patrimoine. Mais pour que les personnes soient véritablement au cœur de nos préoccupations, une perspective cohérente, concrétisée par des mécanismes, des politiques et même des lois, est nécessaire. Car préserver le patrimoine ne signifie pas le reléguer au passé, mais ouvrir la voie à l'avenir.

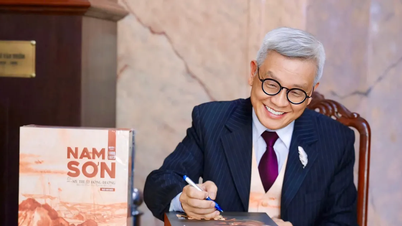

Nguyen Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Hué

Nguyen Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Hué, a expliqué que la conservation n'est pas seulement une question du passé, mais aussi du présent et de l'avenir. Il est nécessaire de garantir des facteurs parallèles pour les personnes, la qualité de vie et la durabilité urbaine. Parmi les nombreuses tendances en matière de conservation, ce qui demeure inchangé, ce sont les personnes. Ce sont elles qui créent, préservent et bénéficient du patrimoine. Mais pour véritablement placer les personnes au cœur de nos préoccupations, il est nécessaire d'adopter une vision cohérente, concrétisée par des mécanismes, des politiques et des lois. Car préserver le patrimoine ne signifie pas le reléguer au passé, mais ouvrir la voie à l'avenir.

Source : https://nhandan.vn/gin-giu-di-san-de-mo-loi-cho-tuong-lai-post918063.html

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres assistent à la conférence de presse de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761391413866_conguoctt-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à l'ouverture du 47e sommet de l'ASEAN](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/26/1761452925332_c2a-jpg.webp)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam a reçu la délégation participant à la conférence internationale sur les études vietnamiennes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/26/1761456527874_a1-bnd-5260-7947-jpg.webp)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam a reçu la délégation participant à la conférence internationale sur les études vietnamiennes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/26/1761456527874_a1-bnd-5260-7947-jpg.webp)

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, reçoit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390815792_ctqh-jpg.webp)

Comment (0)